HSCHARME: scoperto un nuovo gene chiave per la salute del cuore

Una ricerca condotta da Sapienza Università di Roma, in collaborazione con l’Istituto di biologia e patologia molecolari del CNR, ha identificato un gene finora sconosciuto nell’essere umano, che gioca un ruolo cruciale nello sviluppo delle cellule del cuore. La scoperta, pubblicata su Nature Communications, apre nuove prospettive nella diagnosi e nella terapia delle cardiomiopatie.

Identificato per la prima volta nell’essere umano un gene finora sconosciuto, che tuttavia ha un ruolo cruciale nella maturazione dei cardiomiociti, le cellule responsabili della contrazione cardiaca. La scoperta è di un gruppo di ricerca del Dipartimento di biologia e biotecnologie ‘Charles Darwin’ della Sapienza Università di Roma in collaborazione con l’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IBPM) di Roma. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications.

Lo studio ha rivelato come il malfunzionamento di questo gene, battezzato HSCHARME, sia associato a cardiomiopatie in diverse coorti di pazienti, aprendo nuove prospettive per diagnosi più precise e terapie mirate.

“Questo gene appartiene alla categoria dei cosiddetti RNA non codificanti lunghi (lncRNA), molecole che non danno origine a proteine ma regolano finemente l’attività di altri geni”, afferma la prof.ssa Monica Ballarino della Sapienza Università di Roma. “HSCHARME agisce come un vero e proprio ‘architetto’ del genoma che guida la corretta attività dei geni del cuore. HSCHARME si è rivelato cruciale per guidare lo sviluppo e la maturazione dei cardiomiociti, le cellule muscolari responsabili della contrazione cardiaca. Quando questo gene non funziona correttamente, le cellule non si sviluppano in maniera adeguata, con conseguenze sulla salute dell’intero organo”.

“Lo studio ha mostrato per la prima volta che HSCHARME controlla un processo fondamentale chiamato ‘splicing alternativo’, che consente a singoli geni di produrre proteine diverse per garantire la complessità necessaria al buon funzionamento delle cellule”, continua Pietro Laneve del CNR-IBPM. “Nei pazienti affetti da cardiomiopatia ipertrofica e dilatativa, due patologie gravi e diffuse, la funzione di HSCHARME risulta alterata, con effetti negativi sui geni cardiaci e sul cuore. Questo rende il gene un potenziale bersaglio per nuove diagnosi precoci e terapie personalizzate”.

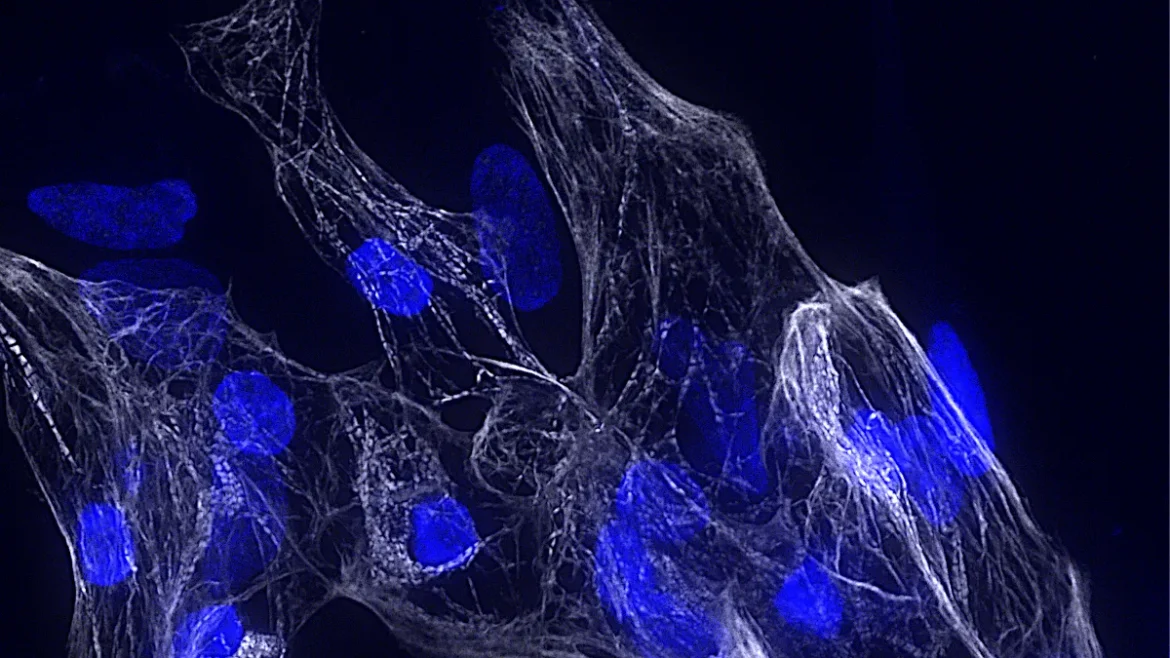

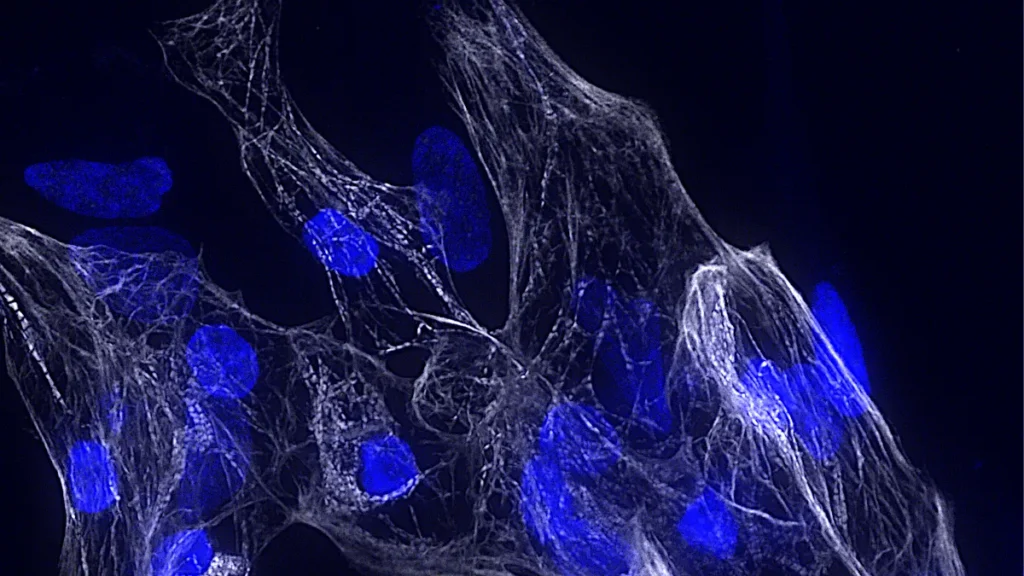

Il risultato è stato reso possibile grazie a un insieme di tecnologie d’avanguardia, dalla genomica comparativa alla trascrittomica a singola cellula, fino al genome editing e all’uso di cellule staminali pluripotenti indotte, differenziate in cardiomiociti umani. Grazie a questi strumenti i ricercatori hanno ricostruito i partner molecolari del gene e ne hanno studiato la funzione in modelli cellulari e in campioni clinici, individuando la proteina PTBP1 come cofattore fondamentale.

Si tratta di una scoperta che va oltre la ricerca di base: le malattie cardiache colpiscono milioni di persone nel mondo e, nonostante i progressi nella genetica, resta difficile prevederne l’evoluzione. Studi come questo aprono nuove prospettive verso una medicina di precisione in grado di identificare gli individui a maggior rischio e di guidare terapie personalizzate, con l’obiettivo di prevenire eventi drammatici come la morte cardiaca improvvisa.

Allo studio ha collaborato anche l’Istituto italiano di tecnologia (IIT).

Buonaiuto G, Desideri F, Setti A, Palma A, D’Angelo A, Storari G, Santini T, Laneve P, Trisciuoglio D, Ballarino M., LncRNA HSCHARME is altered in human cardiomyopathies and promotes stem cell-derived cardiomyogenesis via splicing regulation, Nat Commun. 2025 Aug 23;16(1):7880. doi: 10.1038/s41467-025-62754-2, PMID: 40849301, Link: https://rdcu.be/eB3Fr