IL NICO DI ORBASSANO COMPIE 10 ANNI E FESTEGGIA CON I SUBSONICA

La band torinese protagonista di un tour nei laboratori dove si studia il cervello. L’emergenza Covid19 ‘distanzia’ ma non spegne i festeggiamenti per il decennale dell’Istituto di Neuroscienze dell’Università di Torino

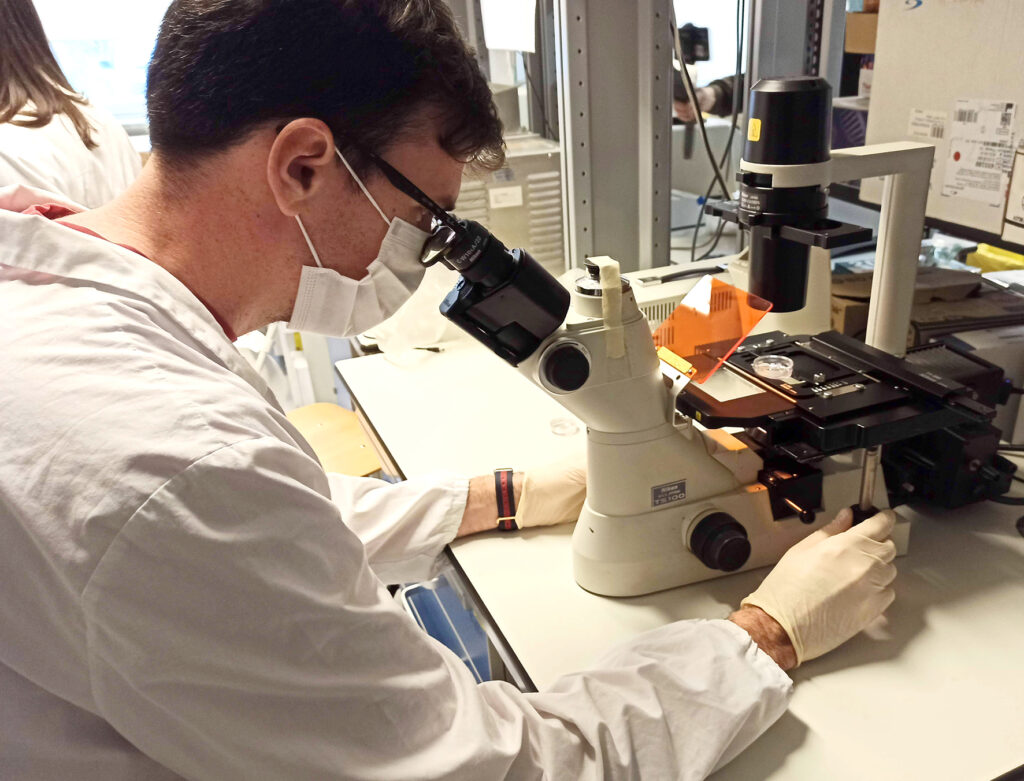

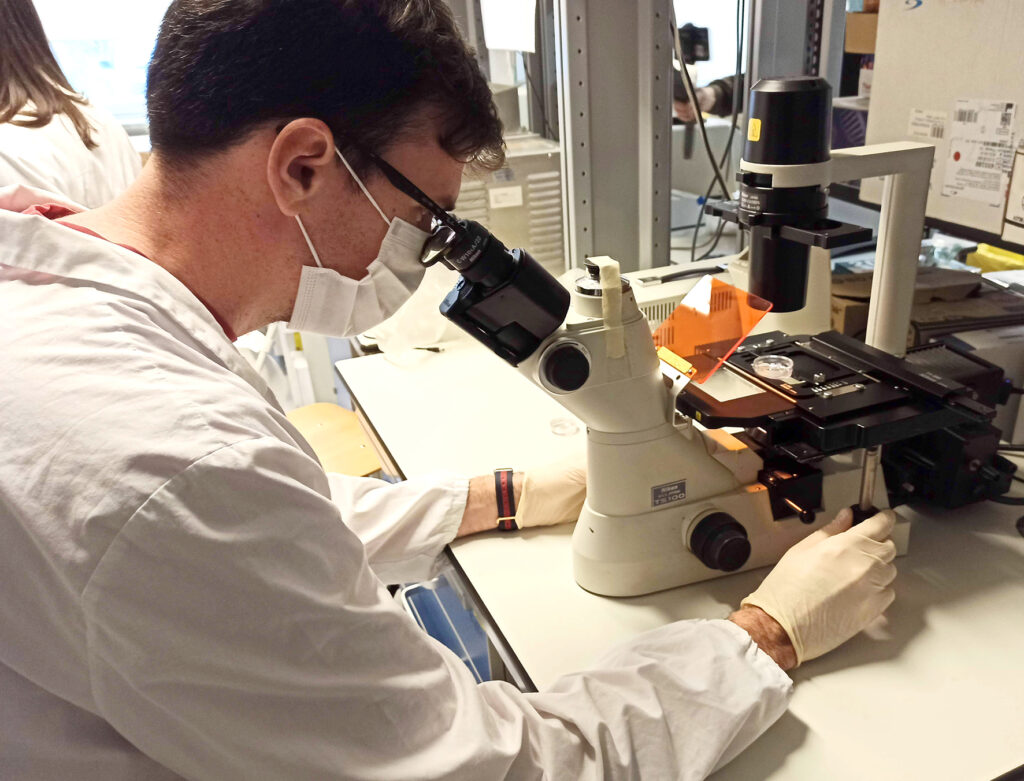

Seicento pubblicazioni scientifiche e oltre 60 progetti di ricerca finanziati in dieci anni, e una facility di microscopia all’avanguardia a disposizione della comunità scientifica. Sono i risultati con cui il NICO, l’Istituto di Neuroscienze della Fondazione Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino, festeggia il decennale dalla sua fondazione.

«Un’eccellenza del territorio piemontese di cui siamo particolarmente orgogliosi». È il commento dei Subsonica al termine della visita che ha visto la band torinese protagonista di un tour molto speciale: non per teatri e concerti sold-out, ma nei laboratori del NICO, alla scoperta della ricerca di base in neuroscienze. «L’importanza della ricerca scientifica non è mai spiegata abbastanza – aggiungono i Subsonica – e qui al NICO abbiamo toccato con mano come la ricerca di base riesca a generare delle risposte a dei problemi specifici, anche là dove non si vadano a cercare».

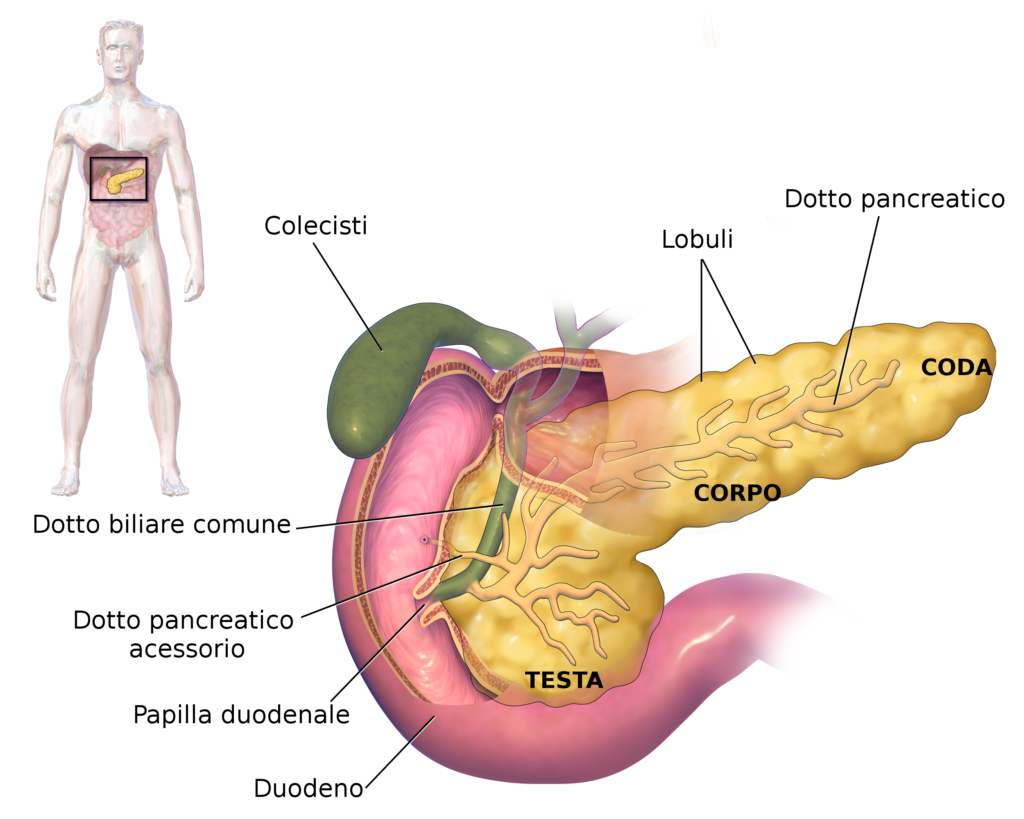

Il NICO nasce nel 2010 dall’unione di 8 gruppi di ricerca, diventati 9 nel 2017, con l’obiettivo di condividere e sfruttare al meglio costose strumentazioni scientifiche e soprattutto le loro competenze specifiche complementari: la complessità degli studi sul cervello richiede infatti un approccio multidisciplinare, che integri ricerca di base, applicata e clinica. Ed è proprio qui il cuore e il punto di forza del NICO: unire la ricerca di base – che studia lo sviluppo del cervello, i suoi meccanismi di funzionamento, riparazione e rigenerazione – con quella traslazionale, dedicata a trovare nuovi approcci terapeutici per le malattie neurodegenerative e neuropsichiatriche.

Alzheimer, SMA Atrofia Muscolare Spinale, ma anche tumori cerebrali e lesioni spinali, Huntington e Atassie, sono alcune delle patologie studiate nei laboratori di Orbassano, nella palazzina situata all’interno del comprensorio dell’Ospedale San Luigi Gonzaga. Ospedale con cui il NICO collabora – come con altri dipartimenti clinici dell’Università di Torino – per la ricerca sulla Sclerosi Multipla: ospita infatti tra i nove il gruppo che lavora a stretto contatto con i neurologi del CRESM, Il Centro di Riferimento Regionale per la SM, e la BIOBANCA, che raccoglie campioni biologici necessari alla comprensione della malattia e allo sviluppo di metodi diagnostici e terapie mirate.

10 ANNI DI RICERCA AL NICO: I NUMERI

«Dieci anni in cui il NICO è cresciuto sia in termini di attività scientifica – con una media appunto di circa 60 pubblicazioni all’anno – sia di prestigio a livello nazionale e internazionale» sottolinea il prof. Alessandro Vercelli, Direttore scientifico del NICO e docente di Anatomia umana del Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini dell’Università di Torino.

«Sono oltre 60 i progetti scientifici realizzati in questi 10 anni – continua il prof. Vercelli – tra questi 6 finanziati dall’Unione europea, di cui uno del programma Horizon2020, 3 PRIN del Ministero della Ricerca, 9 grant di Fondazione Telethon e 7 di Fondazione Veronesi; altri progetti tuttora in corso hanno il sostegno di AIRC e della FISM – la Fondazione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ultimo – ma solo in ordine di tempo perché assegnato a marzo di quest’anno – il prestigioso finanziamento dello Human Frontier Science Program, che ha visto in gara oltre 500 progetti da tutto il mondo. Anche grazie a questi fondi competitivi ottenuti a livello internazionale e nazionale, e al sostegno dei Dipartimenti universitari di appartenenza, abbiamo una strumentazione scientifica di avanguardia, che aggiorniamo continuamente».

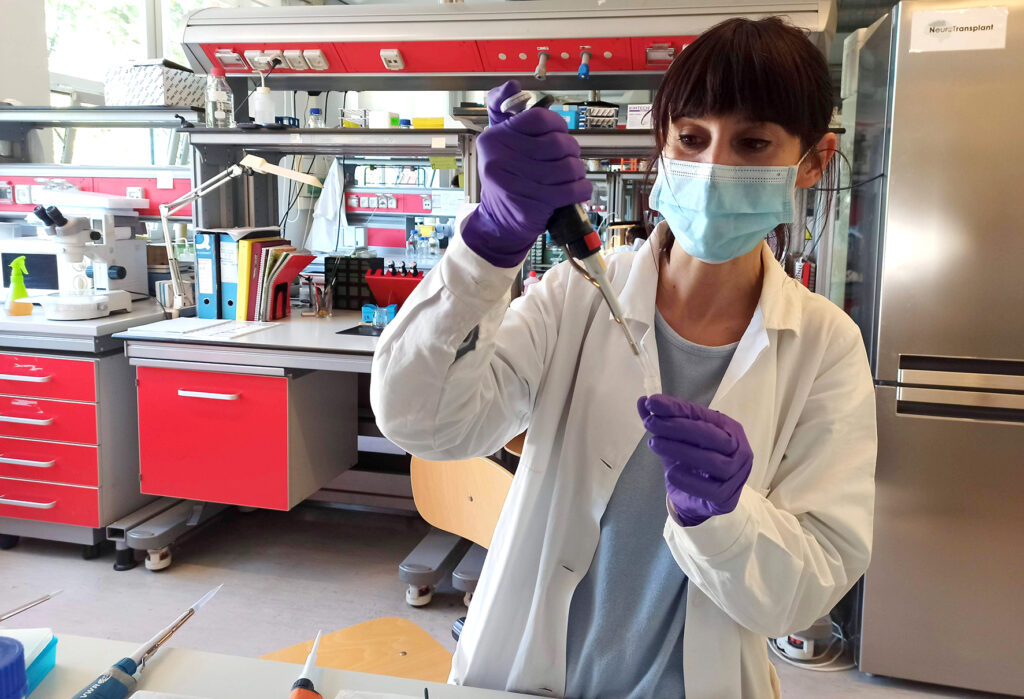

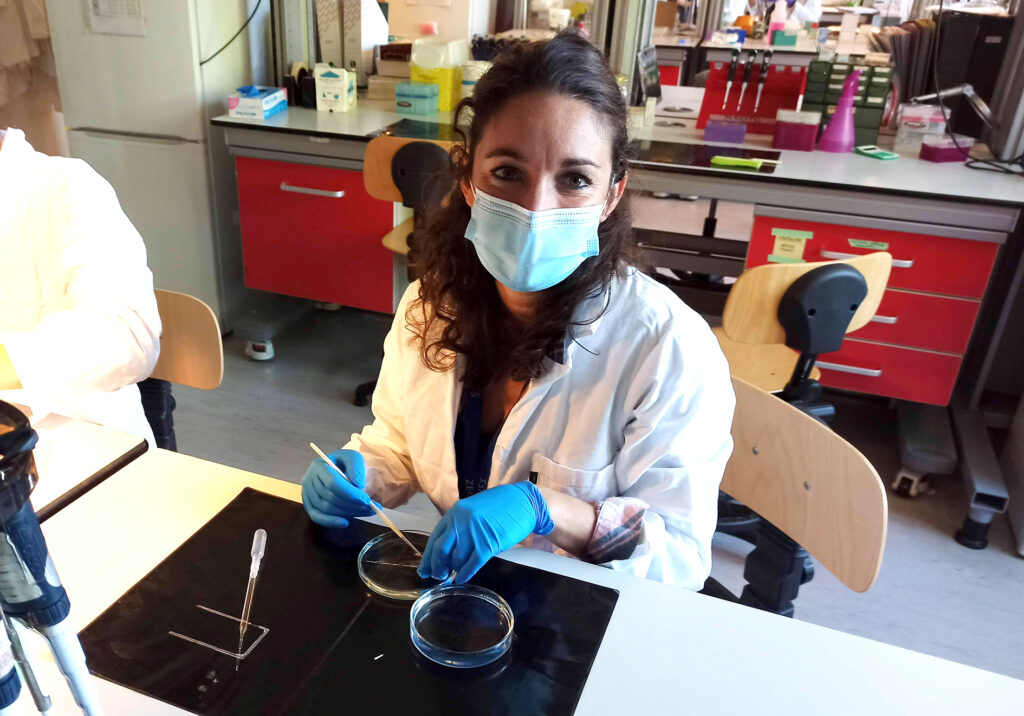

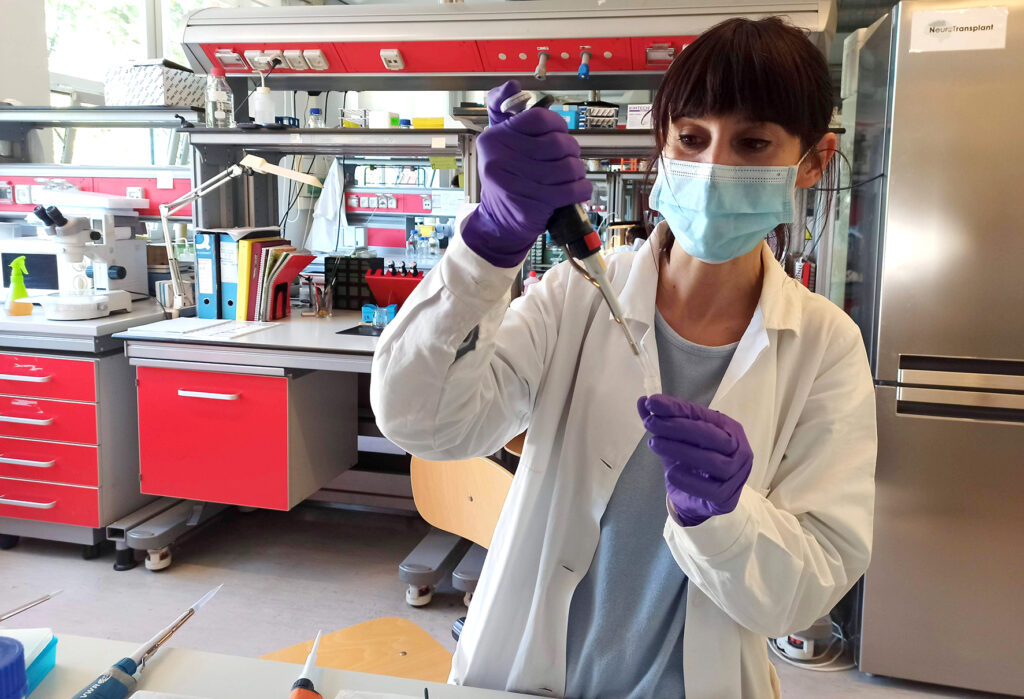

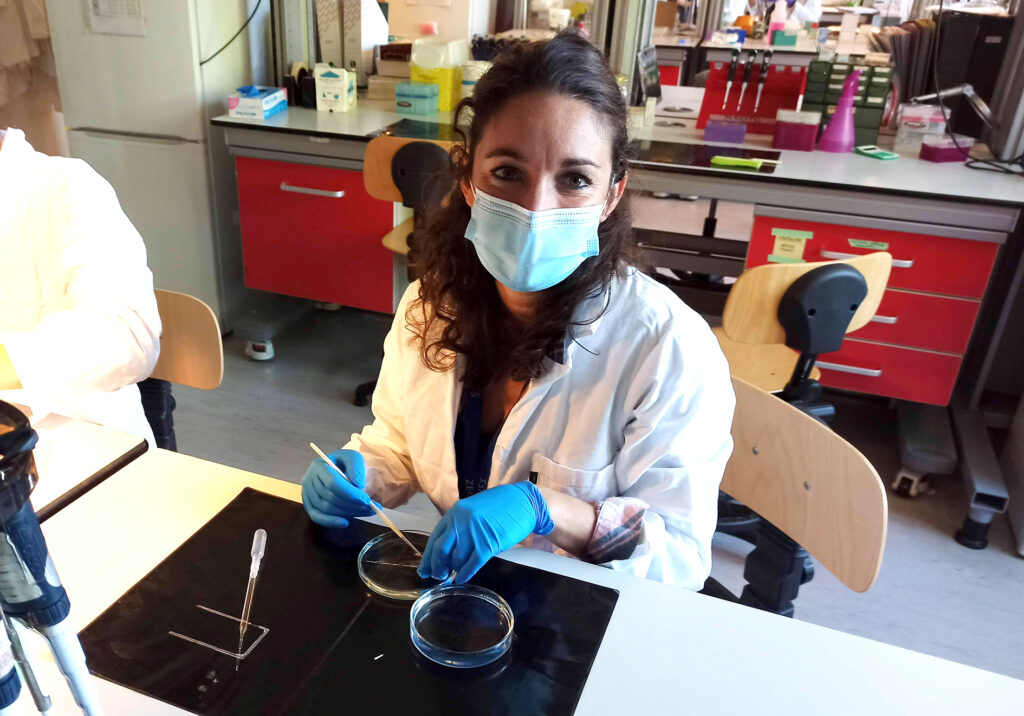

«Il nostro è un Istituto giovane – aggiunge il direttore del NICO – non solo per i 10 anni di età, ma anche per l’età media (circa 30 anni) dei nostri ricercatori, attratti da temi di ricerca affascinanti, tecnologie moderne e collaborazioni internazionali. I 25 docenti e tecnici del NICO sono infatti affiancati da circa 50 giovani ricercatrici e ricercatori (post doc, dottorandi e tesisti di UniTo): un mix efficace di esperienza ed entusiasmo giovanile riunito nella stessa squadra, che – ci tengo a sottolinearlo – è composta per il 60% da donne».

LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

«La ricerca è il nostro obiettivo principale – ricorda il prof. Vercelli – e i nostri ricercatori sono anche fortemente impegnati nella divulgazione scientifica presso il pubblico e le associazioni di pazienti e familiari di pazienti. Con queste ultime – che nel caso di Smarathon e Girotondo Onlus sostengono le nostre ricerche sulla SMA – collaboriamo per fornire informazioni corrette sulle prospettiva di cura a cui stiamo lavorando e che, se comunicate in modo errato, rischiano di creare false speranze».

«Tra le attività di divulgazione dedicate agli studenti vorrei ricordare le Olimpiadi delle Neuroscienze – che ogni anno coinvolgono in Piemonte oltre 400 studenti di 30 scuole – e UniStem Day, che da oltre 10 anni coinvolge in contemporanea in tutta Europa oltre 30mila studenti. Infine, le attività pensate per il pubblico: la Settimana del Cervello, che organizziamo con CentroScienza Onlus, e i PorteAperte, un appuntamento che dal 2014 registra il tutto esaurito richiamando oltre 1200 ospiti per la visita dei nostri laboratori di ricerca. Tutte queste iniziative sono importanti – conclude Alessandro Vercelli – perché ci permettono di condividere l’impegno e la passione che guidano il nostro lavoro».

UN DECENNALE DEDICATO A FERDINANDO ROSSI

«Nel festeggiare i dieci anni del NICO vorrei prima di tutto ricordare la figura – per noi importantissima – del grande scienziato, collega e amico Ferdinando Rossi – dichiara il Rettore Stefano Geuna – l’anima di questa realtà: con la sua energia e le sue grandissime capacità ha messo insieme un primo gruppo – poi cresciuto negli anni – di ricercatrici e ricercatori che hanno dato vita al nostro Istituto. Dico ‘nostro’ – spiega – perché nonostante nell’ultimo anno, da quando ho assunto la carica di Rettore dell’Università di Torino, io abbia dovuto sospendere le mie attività scientifiche e quindi anche la mia afferenza al NICO, mi piace ricordare che faccio parte di questa comunità, a cui mi sento particolarmente vicino. Istituto che grazie allo straordinario input del prof. Rossi – prematuramente scomparso nel 2014 – ha continuato a crescere negli anni: lo dimostra una recente valutazione del Consiglio scientifico internazionale che ha qualificato il NICO come eccellenza a livello nazionale e internazionale. È questo a mio parere il miglior modo per ricordare Ferdinando, ma anche un’ottima occasione per guardare al futuro con entusiasmo ed energia.

Una spinta – conclude il Rettore – di cui abbiamo particolare bisogno in questi giorni così difficili, in un momento di pandemia e di crisi a livello globale. Momenti di crisi in cui, sappiamo bene, la scienza deve essere in prima linea per dare quelle risposte che possono portarci a ripartire e a crescere nuovamente. Rinnovo quindi i miei auguri e i miei complimenti alle ricercatrici e ai ricercatori del NICO per i traguardi e gli obiettivi raggiunti, e in bocca al lupo per un futuro di ancor più grandi successi».

SUBSONICA

UN TOUR ALLA SCOPERTA DELLA RICERCA DI BASE

I Subsonica sono stati protagonisti di un “tour” speciale, una visita straordinaria nei laboratori dove si studia il cervello al NICO da cui è nato un video con “Il cielo su Torino feat Ensi” colonna sonora d’eccezione.

Il video è disponibile sul sito e sui canali social della band e del NICO e cliccando QUI

Virtuoso delle tastiere, ma anche grande appassionato di Neuroscienze, Boosta non ha nascosto il suo entusiasmo dopo il pomeriggio passato nei laboratori del NICO: «La domanda che mi pongo sempre non è tanto perché esistiamo, ma perché siamo come siamo… qui cercano le risposte, ed è bellissimo!».

«Abbiamo toccato con mano come la ricerca di base – quella pura senza apparente direzione – riesca a generare delle risposte a dei problemi specifici, anche là dove non si vadano a cercare» spiega Max Casacci, chitarra e voce della band. «E la struttura del NICO – che abbiamo scoperto essere interdisciplinare – mettendo insieme diversi sguardi, diverse discipline intorno allo stesso argomento, aumenta questo fattore serendipico: un approccio che riteniamo molto attuale e necessario».

«Non sta a me dire quanto sia importante la ricerca, in qualsiasi ambito – ha aggiunto Samuel, voce della band – personalmente mi sono sempre adoperato per la ricerca musicale… invece qui al NICO si occupano di ricerca in ambito biomedico, e di soluzioni di problemi e patologie che ci coinvolgono e a cui tutti noi siamo soggetti. È un momento molto drammatico, che ci ricorda l’importanza di posti come questo, dedicati alla ricerca».

«Credo che l’importanza della ricerca scientifica non sia mai spiegata abbastanza – ha aggiunto Ninja – e qui al NICO, un istituto di avanguardia in cui giovani ricercatori studiano con tecnologie incredibilmente sofisticate fenomeni legati alle Neuroscienze, si dimostra in tutta la sua efficacia, competenza e professionalità».

Vicio, il bassista dei Subsonica, è invece rimasto colpito dalla passione vista nelle ricercatrici e nei ricercatori del NICO al lavoro: «Una vera dedizione che è bellissimo vedere al giorno d’oggi, soprattutto in un campo come questo, dove – credo – senza la passione, determinati risultati non possano essere conseguiti».

Testo e immagini dall’Università degli Studi di Torino