Virus Herpes simplex per generare farmaci biologici contro il cancro

La scoperta dei ricercatori del CEINGE-Biotecnologie Avanzate di Napoli e del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università Federico II, in collaborazione con la NousCom Srl, si è rivelata efficace in modelli preclinici di tumori della mammella

Il virus Herpes simplex si può utilizzare per generare farmaci biologici ad attività oncolitica su carcinomi mammari HER2-negativi, di cui fanno anche parte i cosiddetti tumori della mammella triplo-negativi (TNBC).

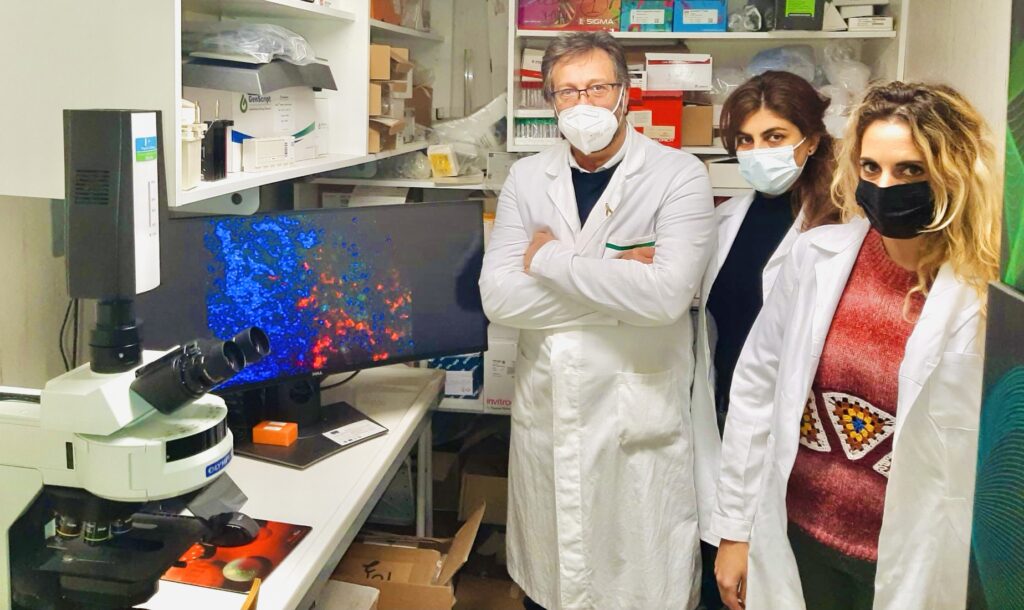

È quanto hanno svelato gli studi che da circa 5 anni a questa parte portano avanti i ricercatori del CEINGE-Biotecnologie avanzate di Napoli e del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università Federico II, guidati da Nicola Zambrano, professore di Biologia molecolare, che nei laboratori del Centro di via Gaetano Salvatore lavora alla messa a punto proprio di nuove tecnologie per la selezione e la produzione di farmaci biologici per sperimentazioni precliniche.

Gli studiosi hanno generato, in collaborazione con la NousCom SRL, un virus erpetico capace di infettare selettivamente le cellule cancerose che espongono, sulla loro superficie, la mesotelina, un antigene tumorale frequentemente espresso nei tumori TNBC e nel mesotelioma pleurico.

«Herpes simplex appartiene ad una famiglia di virus con cui l’uomo convive da sempre – sottolinea il prof. Zambrano –, basti pensare alle comuni manifestazioni labiali che interessano tanti di noi, ed è molto ben conosciuto. Contro questo virus esistono anche dei farmaci per controllarne l’infezione. Tali caratteristiche lo hanno reso un modello di elezione per lo sviluppo di farmaci biologici ad attività antitumorale o, più precisamente, oncolitica».

«I vantaggi dei vettori virali da noi generati, validati mediante sperimentazione su cellule e in modelli preclinici – spiega Zambrano – risiedono nel corretto bilanciamento di efficacia nell’attivazione della risposta immunitaria anti-tumorale e della specificità oncolitica verso il tumore, con limitazione degli effetti fuori-bersaglio verso i tessuti normali. I nostri studi prevedono l’utilizzo di questi vettori virali in combinazione con l’immunoterapia dei tumori, che si sta sempre più affermando come il quarto presidio per le cure anticancro, in aggiunta alle terapie più invasive quali la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia».

Questo virus si aggiunge a quelli generati in collaborazione con l’Università di Bologna, per il targeting del cancro alla mammella di tipo HER2 positivo, ampliando di fatto il potenziale “arsenale” terapeutico nei confronti dei tumori mammari e non.

Oltre ad “educare” i virus per renderli efficaci e selettivi, il laboratorio del CEINGE diretto dal prof. Zambrano rappresenta una vera e propria palestra per numerosi studenti di Biotecnologie e dottorandi, che hanno la possibilità a di formarsi, a livello sia teorico che pratico, sull’utilizzo di metodologie e approcci innovativi della ricerca molecolare, in particolar modo per la cura dei tumori.

«Negli ultimi cinque anni abbiamo portato avanti studi per educare Herpes simplex a riconoscere selettivamente cellule tumorali, e a replicare esclusivamente in queste ultime, tralasciando le cellule normali. Il modello iniziale era basato sul riconoscimento di tumori mammari positivi ad HER2 e lo abbiamo migliorato nella selettività verso il tumore. Abbiamo poi generato un nuovo virus in grado di riconoscere anche tumori mammari negativi ad HER2, attraverso un diverso recettore, la mesotelina. Questo recettore potrebbe essere anche sfruttato per l’ingresso del nuovo virus oncolitico in cellule del mesotelioma, un tumore particolarmente aggressivo e con limitate opzioni terapeutiche».

Gli studi pubblicati su riviste scientifiche internazionali *

I risultati degli studi sono stati oggetto di una serie di recentissime pubblicazioni, la più recente nel gennaio 2021, la meno recente a marzo 2020. L’attività di ricerca si è avvalsa del finanziamento SATIN della Regione Campania, sebbene l’analisi di alcuni meccanismi dell’immunità antivirale sia di interesse anche per il chiarimento dei meccanismi patogenetici in capo alla Covid-19 e che, pertanto, riportano anche il contributo della Regione Campania alla Task-Force Covid-19 del CEINGE.

Il gruppo di ricerca guidato da Nicola Zambrano, formato anche da giovani ricercatrici come Guendalina Froechlich (dottoranda SEMM) e Chiara Gentile (dottoranda DMMBM), si è avvalso della collaborazione del dott. Emanuele Sasso della NousCom Srl, di Alfredo Nicosia, professore di Biologia molecolare della Federico II e Principal Investigator CEINGE, e del gruppo di Massimo Mallardo, professore di Biologia cellulare della Federico II.

*

International Journal of Molecular Sciences 2021 –Generation of a Novel Mesothelin-Targeted Oncolytic Herpes Virus and Implemented Strategies for Manufacturing

Froechlich G, Gentile C, Infante L, Caiazza C, Pagano P, Scatigna S, Cotugno G, D’Alise AM, Lahm A, Scarselli E, Nicosia A, Mallardo M, Sasso E, and Zambrano N.

Seminars in Immunology 2020 – New viral vectors for infectious diseases and cancer

Sasso E, D’Alise AM, Zambrano N, Scarselli E, Folgori A, Nicosia A.

Cancers 2020 – Integrity of the Antiviral STING-mediated DNA Sensing in Tumor Cells Is Required to Sustain the Immunotherapeutic Efficacy of Herpes Simplex Oncolytic Virus

Froechlich G, Caiazza C, Gentile C, D’Alise AM, De Lucia M, Langone F, Leoni G, Cotugno G, Scisciola V, Nicosia A, Scarselli E, Mallardo M, Sasso E, Zambrano N.

Molecular Therapy – Oncolytics 2020 – Retargeted and Multi-cytokine-Armed Herpes Virus Is a Potent Cancer Endovaccine for Local and Systemic Anti-tumor Treatment

De Lucia M, Cotugno G, Bignone V, Garzia I, Nocchi L, Langone F, Petrovic B, Sasso E, Pepe S, Froechlich G, Gentile C, Zambrano N, Campadelli-Fiume G, Nicosia A, Scarselli E, D’Alise AM.

Scientific Reports 2020 – Replicative conditioning of Herpes simplex type 1 virus by Survivin promoter, combined to ERBB2 retargeting, improves tumour cell-restricted oncolysis

Sasso E, Froechlich G, Cotugno G, D’Alise AM, Gentile C, Bignone V, De Lucia M, Petrovic B, Campadelli-Fiume G, Scarselli E, Nicosia A, Zambrano N.

Testo dall’Ufficio Stampa Università Federico II di Napoli sugli studi circa l’utilizzo di Herpes simplex per generare farmaci biologici contro il cancro.