ALPI: CON DUE GRADI IN PIÙ PROBABILE RADDOPPIO DI TEMPORALI ESTIVI DI TIPO ESTREMO

Pubblicato su «npj Climate and Atmospheric Science» la ricerca di un team di scienziati dell’Università di Padova e dell’Università di Losanna che ha analizzato i dati di quasi 300 stazioni meteorologiche sulle Alpi. La pubblicazione rivela come un aumento di 2°C della temperatura della regione potrebbe far raddoppiare la frequenza di eventi estremi estivi

Le precipitazioni estreme di breve durata, ovvero quelle molto intense che sviluppano enormi quantità di pioggia nell’arco di pochi minuti o poche ore, possono causare gravi danni alle proprietà e mettere a rischio vite umane. Nel settembre 2022 un evento meteorologico estremo ha colpito la regione Marche: più di 100 mm di pioggia in un’ora hanno generato inondazioni e dissesti che hanno provocato la morte di 13 persone e danni per 2 miliardi di euro.

Con il riscaldamento globale questi eventi rischiano di diventare sempre più frequenti, soprattutto nella regione alpina dove le temperature stanno aumentando più rapidamente rispetto alla media globale. L’aria calda trattiene maggiore umidità (circa il 7% in più per grado) e, in aggiunta, l’attività temporalesca si intensifica con l’aumentare della temperatura. Quantificare il possibile impatto del cambiamento climatico su questi eventi è fondamentale.

Nello studio dal titolo “A 2°C warming can double the frequency of extreme summer downpours in the Alps” pubblicato su «npj Climate and Atmospheric Science» del gruppo Nature, il team di ricercatori dell’Università di Padova e dell’Università di Losanna ha dimostrato che un aumento medio della temperatura di 2°C potrebbe raddoppiare la frequenza dei temporali estivi di breve durata nella regione alpina: ciò che oggi accade ogni mezzo secolo potrebbe verificarsi in futuro ogni 25 anni.

La ricerca

I ricercatori hanno esaminato i dati di quasi 300 stazioni meteorologiche sulle Alpi europee, distribuite tra Svizzera, Germania, Austria, Francia e Italia. Si sono concentrati sugli eventi di pioggia record (della durata da 10 minuti a un’ora) tra il 1991 e il 2020, nonché sulle temperature associate a queste tempeste.

Sulla base di queste osservazioni è stato sviluppato un modello statistico che incorpora principi fisici per stabilire un legame tra temperatura e frequenza delle piogge, e poi per simulare la futura frequenza delle precipitazioni estreme utilizzando proiezioni climatiche regionali.

Secondo quanto emerso dalla ricerca, i problemi per le aree montane potrebbero intensificarsi anche con un incremento medio di 1°C delle temperature locali.

«Un aumento di 1°C non è ipotetico, è probabile che si verifichi nei prossimi decenni», dice Francesco Marra, ricercatore al Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova e uno degli autori principali dello studio. «Stiamo già assistendo a una tendenza all’intensificazione dei temporali estivi e ci si aspetta che questa tendenza peggiori ulteriormente negli anni a venire».

«L’arrivo improvviso e massiccio di grandi volumi d’acqua impedisce al suolo di assorbire l’eccesso», sottolinea Nadav Peleg, ricercatore all’Università di Losanna e primo autore dello studio. «Questo può innescare inondazioni improvvise e colate detritiche, portando danni alle infrastrutture e, in alcuni casi, vittime».

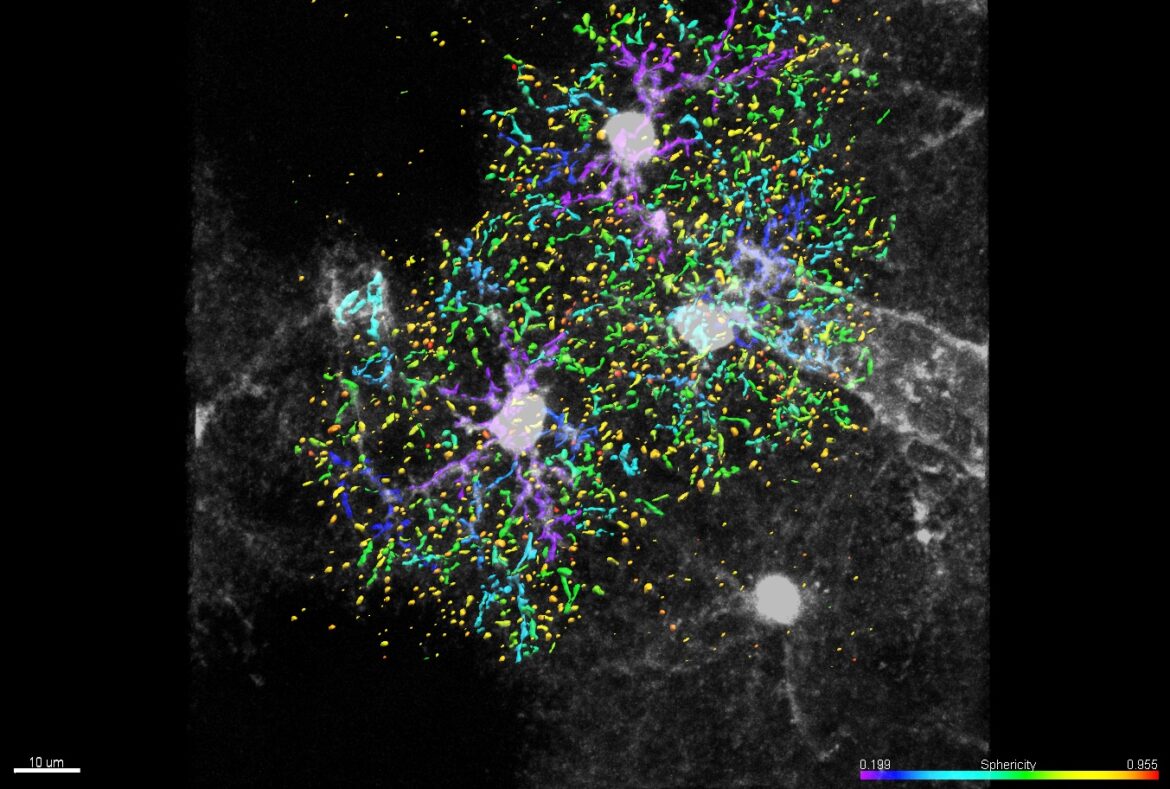

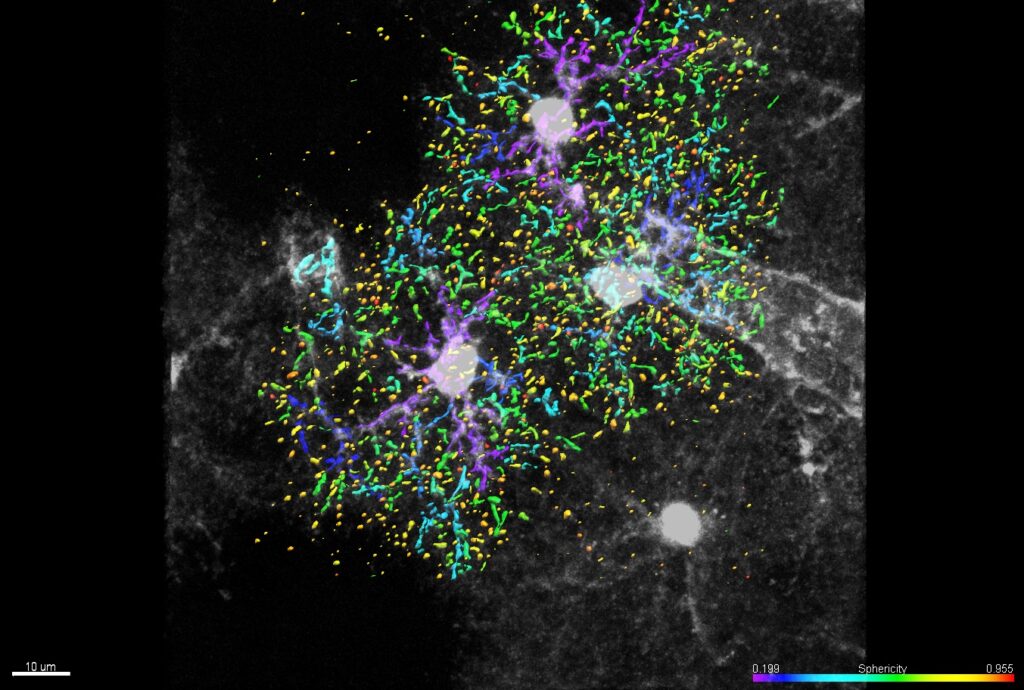

Gli autori concludono ricordando quanto sia cruciale capire come questi eventi possano evolversi con il cambiamento climatico al fine di pianificare appropriate strategie di adattamento, anche in termini di adeguamento delle infrastrutture. L’analisi dell’intensificazione prevista per le precipitazioni estreme di 10 minuti da 1 a 3 gradi di riscaldamento regionale conferma un’intensificazione generale nell’area alpina, con un rafforzamento maggiore alle quote più elevate. Con un aumento di 2°C della temperatura media regionale, le statistiche sulle precipitazioni estreme nelle Alpi subiranno probabilmente cambiamenti significativi, determinando un raddoppio della probabilità di occorrenza dei livelli di pioggia estrema. Solo attraverso una comprensione approfondita di questi fenomeni e un’azione tempestiva possiamo sperare di proteggere le comunità montane e preservare l’ecosistema unico delle Alpi per le generazioni future.

Riferimenti bibliografici:

Nadav Peleg, Marika Koukoula e Francesco Marra, A 2°C warming can double the frequency of extreme summer downpours in the Alps, npj Climate and Atmospheric Science (2025), DOI: 10.1038/s41612-025-01081-1

Testo e foto dall’Ufficio Stampa dell’Università di Padova