Perché e come giocano i puledri? Studio su cavalli semi-bradi del Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli in Toscana

La ricerca del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa fa luce sul comportamento dei cavalli allo stato naturale, condizione di cui si sa molto poco

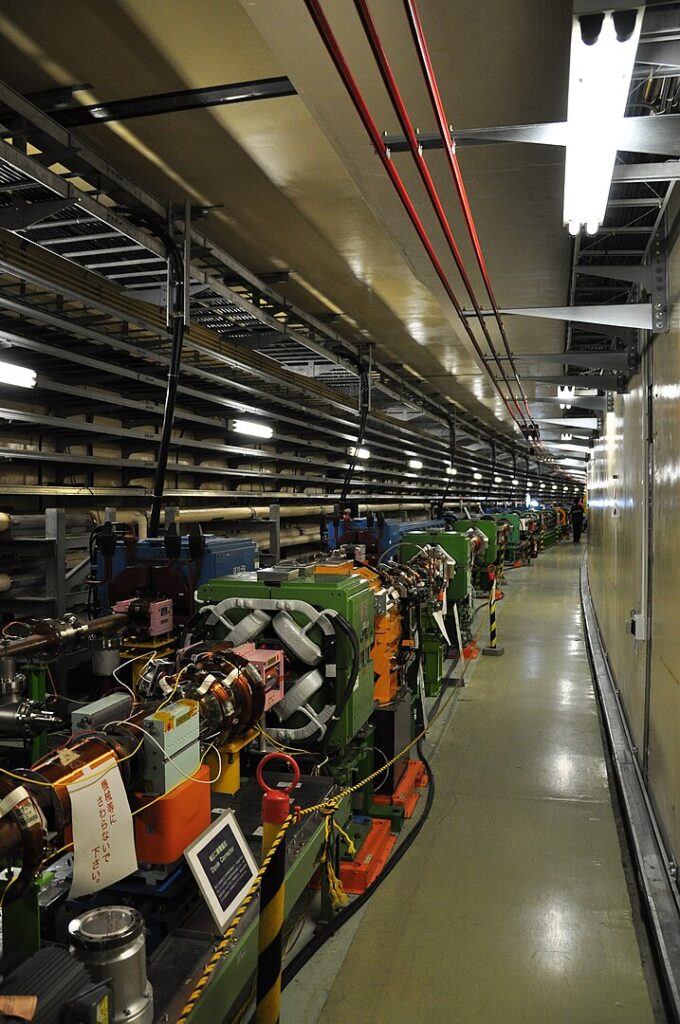

Un branco di cavalli allo stato semi-brado del Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli in Toscana è stato al centro di una ricerca dell’Università di Pisa. L’obiettivo era di capire la funzione e le strategie di gioco nei puledri allo stato naturale, una condizione molto poco studiata in questi animali. La ricerca pubblicata sulla rivista Applied Animal Behaviour Science è stata coordinata dalla professoressa Elisabetta Palagi del Dipartimento di Biologia.

“Le prime prove di domesticazione dei cavalli risalgono a circa 6.000 anni fa. Da allora, i cavalli sono stati principalmente utilizzati come animali da lavoro e, in tempi più recenti, sono diventati anche uno dei nostri animali domestici preferiti con i quali molte persone riescono a stabilire legami speciali – ha detto Elisabetta Palagi – Nonostante l’impatto economico e sociale che questo animale ha per tutti noi, si sa poco circa il suo comportamento allo stato naturale. La maggior parte degli studi riguarda cavalli in stalla e spesso sono rivolti a risolvere i problemi del cavaliere più che del cavallo”.

Le ricercatrici Veronica Maglieri e Giuliana Modica dell’Università di Pisa e Chiara Scopa dell’Università di Parma, guidate da Elisabetta Palagi, hanno registrato e analizzato i comportamenti di 13 puledri dalla nascita fino a sei mesi di età. Dai risultati è emerso che i diversi tipi di gioco dipendono non solo dalle diverse fasi di sviluppo del puledro, ma anche dall’ambiente sociale in cui questo cresce.

“Così come accade anche nei nostri bambini, il gioco si fa sempre più complesso con il passare del tempo – spiega Palagi – I giochi solitari, come mordere e lanciare oggetti o saltare, scalciare e girare su sé stessi, e quelli rivolti alla madre (che spesso fa molta fatica a rispondere!) compaiono e si affermano molto precocemente, suggerendo come esplorazione ed esercizio fisico già nei primi giorni di vita siano cruciali per raggiungere un certo livello di maturazione psicomotoria”.

Attraverso il gioco, i puledri mettono alla prova le proprie capacità e saggiano quelle dei loro coetanei, utilizzando tecniche di autocontrollo e riduzione della tensione quando necessario. I puledri di madri di alto rango, cioè con una posizione dominante all’interno del branco, erano inoltre più coinvolti nel gioco sociale ed erano capaci di migliore autocontrollo quando giocavano con puledri di madri di basso rango. Questa capacità migliorava la reciproca partecipazione al gioco, creando le premesse per sessioni più appaganti ed efficaci. Inoltre, i giochi erano spesso intervallati da reciproche toelettature del pelo (grooming) che contribuivano a prolungare le interazioni ludiche. Sembra quindi che il gioco nei puledri non sia legato alla necessità di migliorare la propria posizione gerarchica nel gruppo, peraltro già ereditata dalle madri.

“Negli esseri umani e nelle grandi scimmie non esiteremmo ad attribuire tali tattiche a competenze cognitive complesse – conclude Palagi – Sebbene siamo lontani dall’essere in grado di comprendere appieno il ruolo della cognizione nel gioco sociale, è giunto il momento di considerare altre specie modello, come il cavallo appunto, se vogliamo ipotizzare nuovi scenari sull’evoluzione del comportamento ludico nei mammiferi. Questa tipologia di studio aiuta a capire meglio le tappe naturali di sviluppo e di complessità di questi meravigliosi animali e le informazioni che ne derivano possono essere utilizzate per migliorarne la gestione anche nelle scuderie”.

Elisabetta Palagi è professoressa associata al dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. I suoi interessi di studio riguardano il comportamento sociale in varie specie animali, uomo incluso, in particolare la comprensione dell’evoluzione di alcuni comportamenti come il gioco, i meccanismi di risoluzione dei conflitti e le capacità empatiche alla base della vita sociale. Nel 2020, ha ricevuto il premio dall’Animal Behavior Society per i risultati conseguiti grazie ai suoi studi sul comportamento animale. Veronica Maglieri è assegnista di ricerca del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Studia il comportamento sociale in numerose specie di mammiferi, uomo incluso. Nel 2021 si aggiudica il Pineapple Science Awards per la Psicologia. Chiara Scopa è dottoranda dell’Università di Parma, esperta di meccanismi di mimica facciale nei primati (uomo incluso) e cultrice della materia presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Collabora da numerosi anni con il gruppo di ricerca di Elisabetta Palagi. Giuliana Modica, studentessa presso l’Università di Pisa, ha conseguito la laurea in Conservazione ed Evoluzione al Dipartimento di Biologia con una tesi sul comportamento di gioco nel cavallo.

Testo e foto dall’Unità Comunicazione Istituzionale dell’Università di Pisa.