Salvaguardia dei coralli: una biopasta conduttiva è la nuova frontiera per il restauro; nasce un cerotto per curarli

Dalla collaborazione tra Università di Milano-Bicocca, Istituto Italiano di Tecnologia e Acquario di Genova arrivano soluzioni innovative per la conservazione dei reef: un materiale intelligente per accelerare la crescita dei coralli e uno per curarli da malattie infettive.

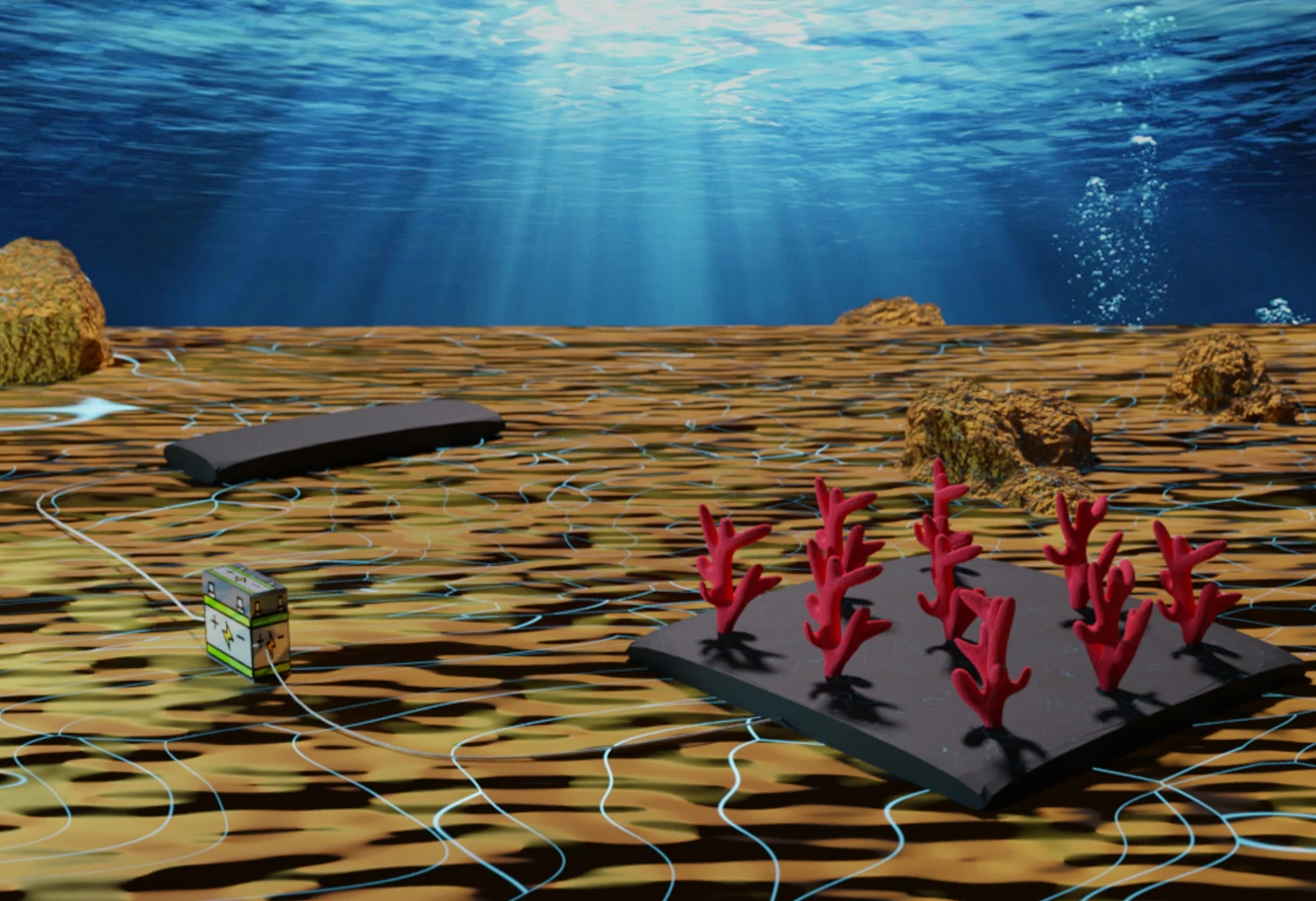

Milano/Genova, 30 luglio 2025 – Una biopasta green, completamente biodegradabile, in grado di ancorare i coralli e allo stesso tempo accelerarne la crescita grazie alla tecnologia della mineralizzazione elettrochimica. È la nuova soluzione sviluppata da un gruppo di ricerca congiunto dell’Università di Milano-Bicocca, dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e dell’Acquario di Genova, e descritta in uno studio pubblicato sulla rivista Advanced Materials. Minacciate dai cambiamenti climatici e sempre più vulnerabili, le barriere coralline sono ecosistemi cruciali per la biodiversità marina e la sopravvivenza di molte comunità costiere. Oltre a rappresentare una risorsa fondamentale per pesca e turismo, i reef svolgono un ruolo chiave negli equilibri ecologici globali. Proprio per affrontare la loro progressiva degradazione, la ricerca sta puntando su soluzioni innovative che uniscano ecocompatibilità, efficacia e rapidità d’intervento.

Salvaguardia dei coralli: una biopasta conduttiva è la nuova frontiera per il restauro; nasce un cerotto per curarli. Gallery

Il nuovo materiale, battezzato “Active Biopaste”, è una pasta a base di olio di soia modificato e grafene che, una volta mescolata, indurisce in modo controllabile e diventa un substrato solido e conduttivo per ancorare frammenti di corallo e favorire la Mineral Accretion Technology (MAT), una tecnica che ne stimola la crescita.

«Ciò che rende unica la nostra soluzione è l’integrazione di due funzioni fondamentali in un solo materiale innovativo»,

spiega Gabriele Corigliano, primo autore dello studio e dottorando in Scienze Marine alla Bicocca e nell’unità Smart Materials, coordinata da Athanassia Athanassiou, di IIT.

«Da un lato, questa pasta semplifica il fissaggio dei coralli, rendendolo più sicuro e affidabile sia nei vivai subacquei sia sulla barriera corallina. Dall’altro, grazie alle sue proprietà conduttive, stimola la crescita dei coralli attraverso la Mineral Accretion Technology (MAT), una tecnica che utilizza correnti elettriche a bassa intensità per depositare su strutture metalliche carbonato di calcio, il materiale impiegato dai coralli per costruire i propri scheletri. A differenza della MAT tradizionale, non sono più necessarie strutture permanenti, scongiurando il rischio di corrosione e inquinamento nel tempo. Nel complesso, il nostro approccio favorisce attivamente la crescita dei coralli ed è sicuro per la vita marina».

«Cerchiamo di spingere al massimo le attuali conoscenze nel campo della Scienza dei materiali, al fine di produrre tecnologie che siano efficaci e multifunzionali sott’acqua, ma che lo siano nel rispetto dell’ambiente e in accordo con gli obiettivi di sostenibilità indicati dalle Nazioni Unite», aggiunge Marco Contardi, ricercatore MaRHE center alla Bicocca e nell’unità Smart Materials di IIT. «Questo approccio ci permette di fabbricare materiali con l’idea di essere usati in mare e per il mare, tenendo sempre presente gli effetti durante e dopo il loro utilizzo, per esempio la biodegradazione».

Un risultato importante per la salvaguardia di ecosistemi a rischio estinzione.

«Questo studio rivela il profondo cambiamento che sta coinvolgendo le Scienze marine»,

osserva Simone Montano, professore associato al Dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra e vicedirettore del MaRHE Center dell’Università di Milano-Bicocca.

«La sinergia nata tra i tre gruppi di ricerca ─ il MaRHE Center dell’Università di Milano-Bicocca, il team Smart Materials dell’IIT e l’Acquario di Genova ─ dimostra come lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili consenta di guadagnare il tempo necessario affinché le politiche di mitigazione producano effetti concreti. Solo con sforzi congiunti come questo potremmo permettere alla natura di tornare al suo equilibrio originale».

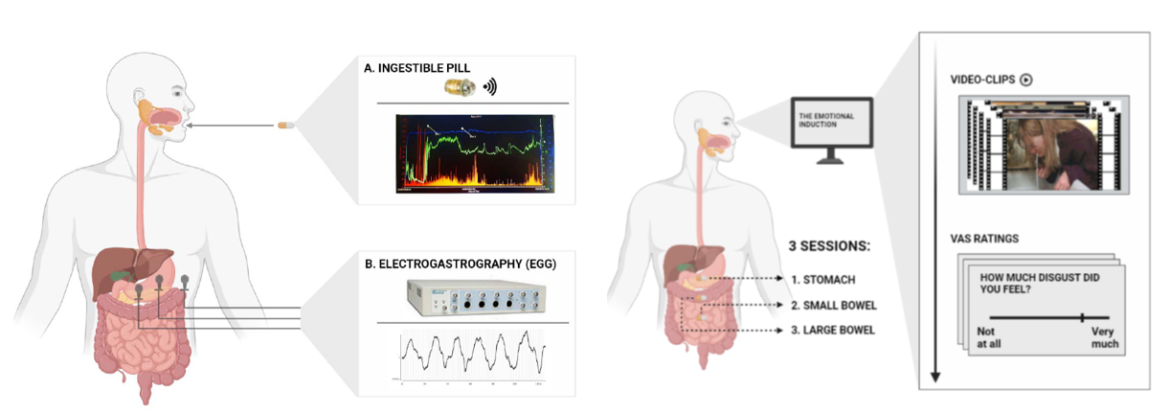

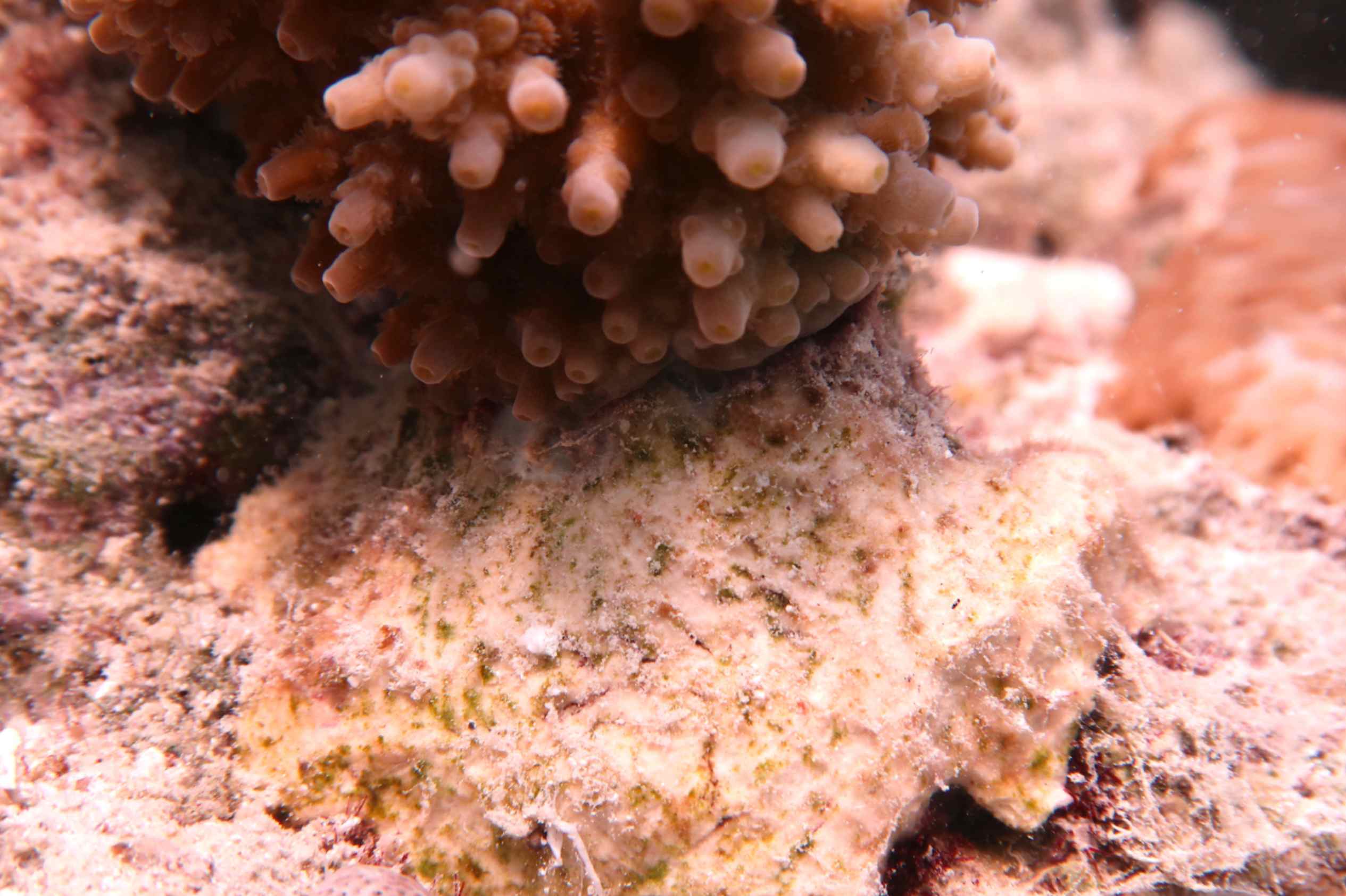

Alla stessa collaborazione si deve anche un secondo importante contributo alla tutela dei reef, pubblicato sulla rivista One Earth. Il primo autore di questo articolo è Vincenzo Scribano, dottorando dell’Università di Milano-Bicocca e dell’unità Smart Materials dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che ha sviluppato un sistema eco-compatibile per la somministrazione mirata di antibiotici ai coralli malati, una sorta di cerotto che unisce un film idrofilo caricato con antibiotici e realizzato con chitosano (polimero che deriva dai crostacei) a un sigillante naturale idrofobico a base di cera d’api e oli vegetali di girasole e lino, tutti materiali naturali che una volta degradati non danneggiano l’ecosistema marino.

«Questa tecnologia ci permette di curare i coralli da malattie aggressive che tendono a danneggiarne i tessuti e a diffondersi rapidamente nelle barriere coralline», spiega Scribano. «Grazie al doppio strato, gli antibiotici vengono rilasciati esclusivamente sulla zona infetta del corallo e la somministrazione è isolata grazie alla pasta sigillante che ne previene la diffusione nell’ambiente marino. La tecnologia si è dimostrata particolarmente efficace contro una malattia della famiglia delle necrosi tissutali, molto diffusa nelle acquaculture». Nei test in acquario, la terapia ha bloccato la progressione della malattia in oltre il 90 per cento dei casi trattati.

«Con questi studi abbiamo dimostrato il potenziale di un approccio responsabile alla progettazione dei materiali», afferma Athanassia Athanassiou, responsabile dell’unità Smart Materials dell’IIT. «L’obiettivo è sviluppare soluzioni sostenibili per supportare gli organismi viventi, tutelando la biodiversità. Portiamo avanti una ricerca approfondita su materiali sostenibili, valutandone efficacia e fine vita, con un approccio progettuale attento all’impatto ambientale. Oggi, ogni nostra scelta progettuale è guidata da una visione scientifica responsabile e sostenibile».

Questi risultati si inseriscono in un percorso di ricerca avviato da anni dal team congiunto dell’Università di Milano-Bicocca, dell’IIT e dell’Acquario di Genova, diventato un punto di riferimento internazionale nello sviluppo di tecnologie per la tutela dei coralli. Un approccio interdisciplinare che ha già portato in passato a soluzioni innovative come l’impiego della curcumina, una sostanza antiossidante naturale estratta dalla curcuma, nel ridurre lo sbiancamento dei coralli. Materiali e innovazioni sono stati sperimentati presso la sede del MaRHE Center all’interno dell’Acquario di Genova che, grazie al know how consolidato nel settore, l’ambiente controllato, l’attenzione al benessere animale, risulta un luogo ideale per sviluppare soluzioni utili per la conservazione del mondo marino. Questa visione integrata guarda al mare non solo come ecosistema da proteggere, ma anche come laboratorio per immaginare un futuro più sostenibile e in armonia con l’ambiente.

Riferimenti bibliografici:

“Eco-friendly active film and sealant for underwater drug delivery to diseased corals”, One Earth, 18 luglio 2025 https://doi.org/10.1016/j.

“Active Biopaste for Coral Reef Restoration”, Advanced Materials, 4 luglio 2025, https://doi.org/10.1002/adma.

Testo, video e immagini dall’Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca.