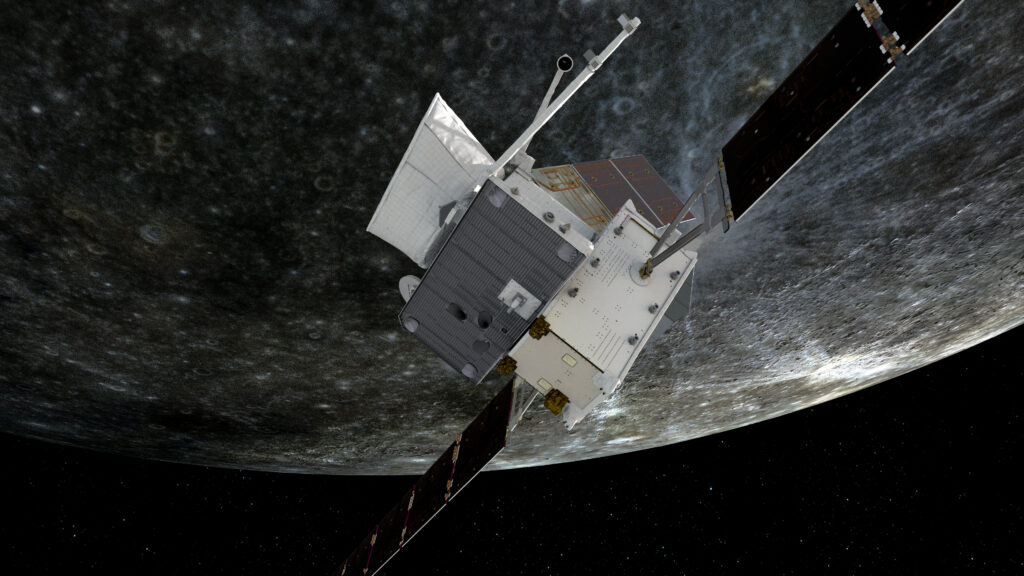

Il primo sorvolo di Mercurio della missione BepiColombo

Il 2 ottobre all’1.35 ora italiana la sonda spaziale passerà a 200 km dalla superficie del pianeta. A bordo un esperimento, il Mercury Orbiter Radioscience Experiment (MORE), sviluppato dal team guidato da Luciano Iess della Sapienza, che permetterà di determinare la gravità e l’orbita del corpo celeste più vicino al sole.

La sonda spaziale BepiColombo, lanciata il 20 ottobre 2018 dal Centro spaziale di Kourou nella Guyana francese, è in viaggio verso Mercurio, la sua destinazione finale. Il primo dei sei sorvoli del pianeta più vicino al Sole avverrà il 2 ottobre 2021 all’1.35 ora italiana (23.15 del primo ottobre, ora di Greenwich), quando la sonda passerà a 200 km dalla superficie.

BepiColombo ha già effettuato con successo un sorvolo della Terra, il 10 aprile 2020, e due sorvoli di Venere, il 20 ottobre 2020 e il 10 agosto 2021. Questi incontri ravvicinati hanno lo scopo primario di modificare la traiettoria della sonda, facendole acquistare velocità sufficiente per la cattura finale da parte della gravità di Mercurio, prevista per la fine del 2025. Ma allo stesso tempo sono anche un primo assaggio di quanto verrà poi osservato con assai maggiore dettaglio nella missione primaria, quando BepiColombo orbiterà attorno al pianeta per due anni.

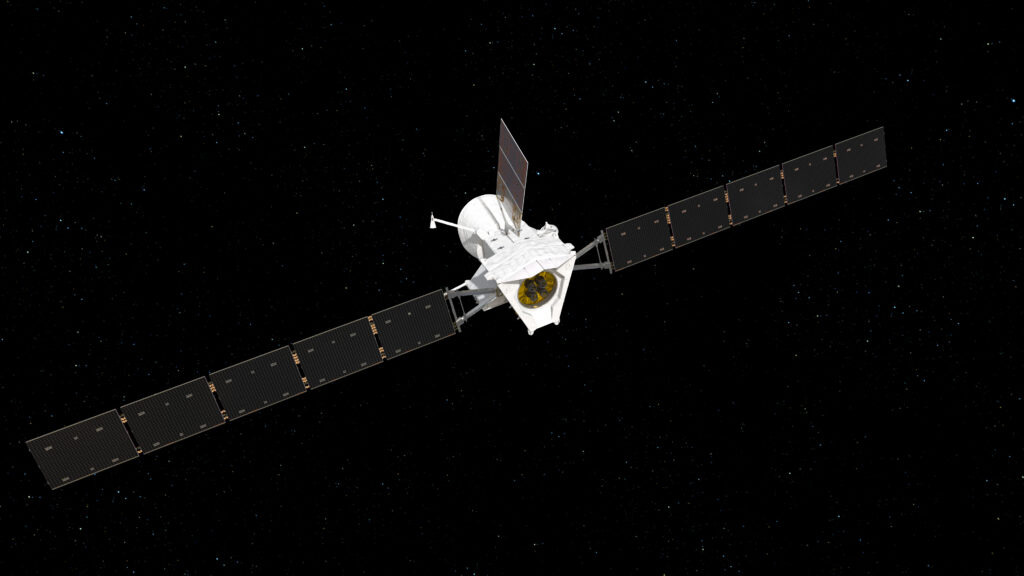

BepiColombo nasce dalla collaborazione tra l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e la JAXA (Agenzia Spaziale Giapponese). Prende il nome dallo scienziato italiano Giuseppe (da cui Bepi) Colombo, che diede un contributo fondamentale allo studio di Mercurio. La sonda è composta da tre moduli principali: il modulo MPO (Mercury Planetary Orbiter) e il modulo MTM (Mercury Transfer Module) sviluppati dall’ESA, il terzo modulo MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) sviluppato dalla JAXA. Con la sofisticata strumentazione scientifica di bordo, BepiColombo vuole rispondere ad alcune domande fondamentali per comprendere la formazione e l’evoluzione del pianeta: qual è la sua struttura interna, dal nucleo alla superficie? Quali sono gli elementi e i minerali di cui è composto? Qual è l’origine del campo magnetico e come interagisce con il vento solare, un flusso di particelle alla velocità di 400 km/s?

Quattro dei sedici esperimenti scientifici di BepiColombo sono italiani. Tra questi, l’esperimento di radioscienza, MORE (Mercury Orbiter Radioscience Experiment), è guidato dal professor Luciano Iess del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza, coadiuvato da un gruppo internazionale di scienziati e ingegneri. In Italia, collaborano le Università di Pisa e Bologna, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Università d’Annunzio. Gli obiettivi scientifici di MORE sono la determinazione della struttura interna di Mercurio attraverso misure di precisione della gravità del pianeta, la ricerca di violazioni della teoria della relatività generale di Einstein e la dimostrazione in volo di un nuovo e avanzato sistema di navigazione spaziale.

Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, dove la curvatura dello spazio-tempo, prevista da Einstein nel 1915, è più accentuata. Tale curvatura produce “anomalie” nell’orbita del pianeta (tra cui la famosa precessione del perielio) e nella propagazione della luce e dei segnali radio (compresa la deflessione osservata durante l’eclisse solare del 1919). Circa un secolo dopo, MORE consentirà di verificare a un livello di precisione mai raggiunto finora se la relatività einsteniana rimane una teoria valida della gravità. I primi esperimenti di fisica fondamentale sono già cominciati nel marzo 2021 e proseguiranno fino alla fine della missione, nel 2027.

MORE si prefigge di raggiungere tali obiettivi scientifici tramite l’utilizzo di segnali radio scambiati tra grandi antenne di terra (34 m di diametro) ubicate in Argentina e California, e uno strumento di bordo, il KaT (Ka-band Transponder), realizzato da Thales Alenia Space Italia con la collaborazione del team di Sapienza e finanziato dall’Agenzia spaziale italiana. L’avanzato sistema radio renderà possibile misurare la distanza della sonda con precisione di pochi centimetri e la sua velocità a livello di alcuni millesimi di millimetro al secondo. I dati di un altro strumento italiano (Italian Spring Accelerometer – ISA) saranno utilizzati per misurare tutte quelle accelerazioni della sonda non riconducibili alla gravità, permettendo di ottenere una determinazione più precisa del moto della sonda.

Il ruolo fondamentale che svolge l’esperimento MORE all’interno della missione BepiColombo conferma Sapienza come un polo centrale della ricerca per le tematiche di struttura ed evoluzione planetaria, fisica fondamentale e sistemi di navigazione interplanetaria.

Testo, foto e video dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma