INDIVIDUATE NUOVE TRACCE DI SOSTANZE ORGANICHE NEI SOLFATI SU MARTE

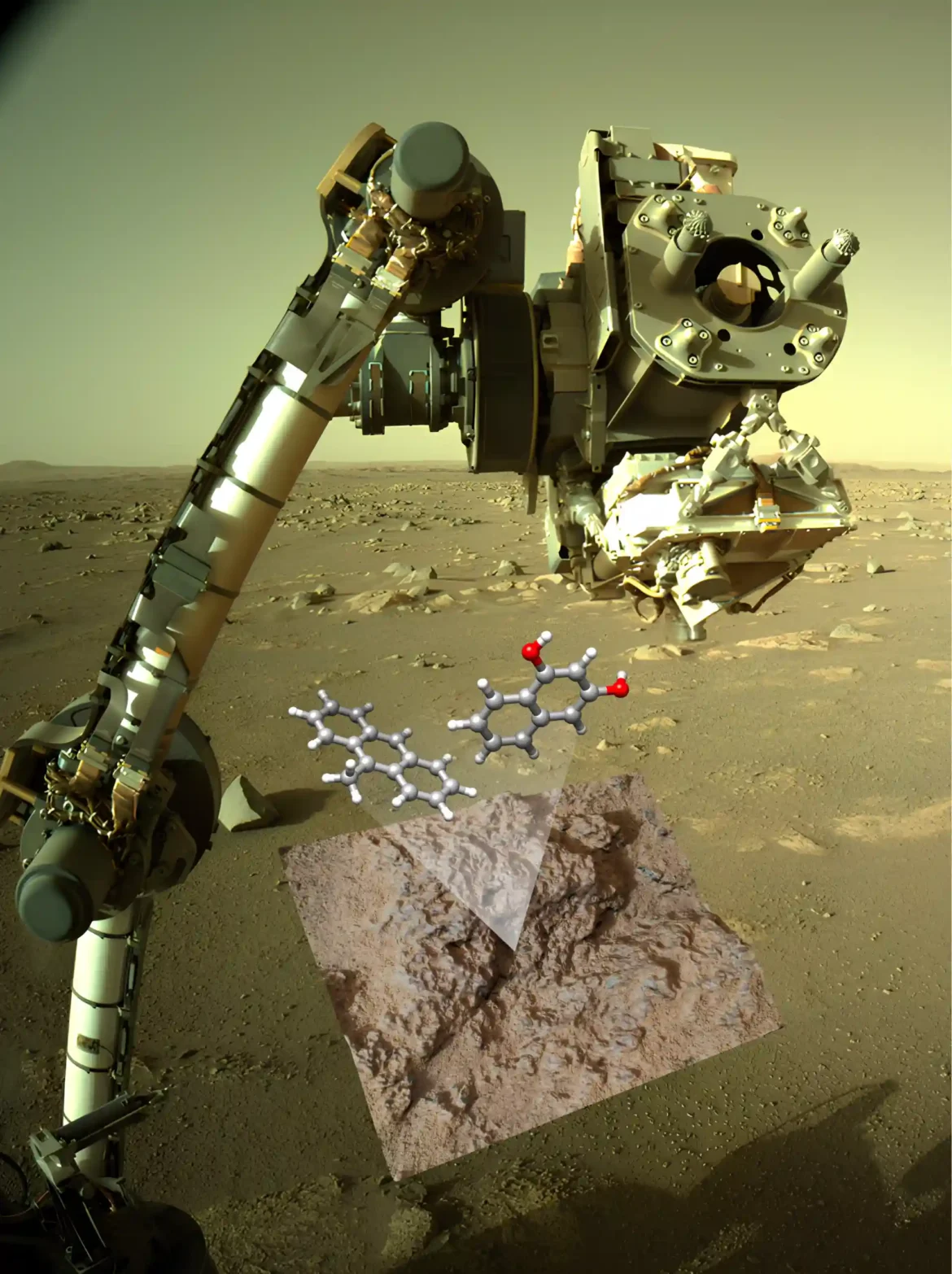

Tracce di composti organici associati a solfati sono state individuate sulla superficie di Marte. A riportare la scoperta è un articolo pubblicato oggi sulla rivista Nature Astronomy, basato su dati raccolti dallo spettrometro Sherloc a bordo del rover Perseverance della NASA, in campioni prelevati nel cratere marziano Jezero. Non è possibile escludere che queste molecole organiche siano residui derivanti dalla degradazione di materia microbica antica, sebbene l’origine più probabile sia considerata abiotica, più specificamente attraverso reazioni di gas magmatici con ossidi di ferro presenti nelle rocce vulcaniche. A guidare il team è Teresa Fornaro, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

La ricerca di molecole organiche su Marte è centrale per capire se il pianeta abbia mai offerto condizioni favorevoli alla vita. Alcuni composti organici possono infatti rappresentare nutrienti, mentre altri, più complessi, potrebbero costituire vere e proprie biofirme. Nonostante in passato siano già state individuate molecole organiche, la loro origine e conservazione restano ancora poco chiare.

Proprio per questo il cratere Jezero, antica area deltizia che un tempo ospitava un lago e che potrebbe aver avuto un alto potenziale di abitabilità, è oggi uno dei luoghi più interessanti da studiare. Qui, lo strumento Sherloc (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) a bordo del rover Perseverance ha rilevato segnali Raman forti e complessi associati a solfati, in particolare nelle aree denominate Quartier e Pilot Mountain, rispettivamente sul fondo del cratere e sul ventaglio deltizio.

“Quando Sherloc ha rivelato forti segnali Raman nella regione spettrale degli organici nel target Quartier, ci siamo entusiasmati. Questi segnali erano associati spazialmente a solfati di magnesio e calcio, che sulla Terra mostrano grandi capacità di preservazione della materia organica”, sottolinea Teresa Fornaro. “L’associazione con i solfati era davvero un enigma affascinante e mi ha spinta a esaminare uno per uno gli 839 spettri acquisiti da Sherloc in cui sono stati rilevati solfati sul fondo del cratere e sul ventaglio deltizio di Jezero, alla ricerca di segnali potenzialmente indicativi di composti organici. In questo modo, ho scoperto che il target Pilot Mountain, situato sulla sommità del ventaglio, mostra segnali Raman simili a quelli osservati in Quartier”.

Per verificare l’ipotesi che i segnali osservati sono effettivamente dovuti a molecole organiche, il team ha condotto esperimenti nel Laboratorio di Astrobiologia dell’INAF a Firenze. Sono stati utilizzati materiali analoghi marziani e strumenti simili a Sherloc, riproducendo processi naturali in condizioni controllate. Il confronto con i dati acquisiti in situ ha permesso di consolidare l’interpretazione organica.

“Il Laboratorio di Astrobiologia di Arcetri, grazie al supporto dell’INAF e dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha acquisito nel corso degli anni strumentazioni all’avanguardia che ci hanno permesso di ritagliarci un ruolo di rilievo nel contesto internazionale per quanto riguarda i temi dell’astrobiologia” spiega John Brucato dell’INAF, responsabile del laboratorio e coautore dello studio. “Siamo in grado di caratterizzare i composti organici presenti nei materiali che ci giungono dallo spazio, come le meteoriti o i campioni riportati a terra dalle missioni, e di simulare le condizioni e i processi chimico-fisici che possono verificarsi sulla superficie di Marte. Grazie alla partecipazione alle missioni marziane con i rover Perseverance della NASA e Rosalind Franklin dell’ESA, il nostro ambizioso obiettivo è riuscire a trovare le biofirme di una vita extraterrestre”.

“Nello specifico, abbiamo mescolato minerali solfati con molecole organiche aromatiche facilmente rilevabili da Sherloc, utilizzando metodi che imitano processi naturali potenzialmente avvenuti in passato in un ambiente acquoso a Jezero, seguiti da essiccazione. Successivamente, abbiamo analizzato i campioni preparati con strumenti analoghi a Sherloc”, spiega ancora Fornaro. “Questo metodo ci ha permesso di acquisire un set di dati di riferimento da confrontare direttamente con le osservazioni in situ, essenziali per interpretare correttamente i complessi segnali provenienti da Marte. Sulla base di queste indagini, abbiamo potuto attribuire questi segnali a idrocarburi policiclici aromatici preservati all’interno dei solfati”.

Il rilevamento in rocce vulcaniche suggerisce che gli idrocarburi policiclici aromatici possano essersi formati attraverso processi magmatici e, in seguito, essere stati mobilizzati dall’acqua e intrappolati nei solfati. I fluidi circolanti, comprese possibili acque idrotermali, avrebbero favorito il loro accumulo selettivo e la conservazione nelle rocce del cratere Jezero. Questi risultati si aggiungono a precedenti evidenze da meteoriti e dal cratere Gale, rafforzando il ruolo dei solfati nella conservazione della materia organica marziana.

“Sebbene non siano state trovate prove che questa materia organica sia di origine biologica, non è possibile escludere completamente che le sostanze organiche rilevate in queste rocce possano derivare dall’alterazione chimica di antichi composti biotici” conclude Fornaro. “In attesa di un possibile futuro ritorno di questi campioni marziani per analisi più dettagliate sulla Terra, stiamo continuando a indagare sulla natura delle altre componenti di questi segnali complessi, la cui origine è ancora da chiarire del tutto”.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “Evidence for polycyclic aromatic hydrocarbons detected in sulfates at Jezero crater by the Perseverance rover”, di Teresa Fornaro, Sunanda Sharma, Ryan S. Jakubek, Giovanni Poggiali, John Robert Brucato, Rohit Bhartia, Andrew Steele, Ashley E. Murphy, Mike Tice, Mitchell D. Schulte, Kevin P. Hand, Marc D. Fries, William J. Abbey, Andrew Alberini, Daniela Alvarado-Jiménez, Kathleen C. Benison, Eve L. Berger, Sole Biancalani, Adrian J. Brown, Adrian Broz, Wayne P. Buckley, Denise K. Buckner, Aaron S. Burton, Sergei V. Bykov, Emily L. Cardarelli, Edward Cloutis, Stephanie A. Connell, Cristina Garcia-Florentino, Felipe Gómez, Nikole C. Haney, Carina Lee, Valeria Lino, Paola Manini, Francis M. McCubbin, Michelle Minitti, Richard V. Morris, Yu Yu Phua, Nicolas Randazzo, Joseph Razzell Hollis, Francesco Renzi, Sandra Siljeström, Justin I. Simon, Anushree Srivastava, Nicola Tasinato, Kyle Uckert, Roger C. Wiens, Amy J. Williams, è stato pubblicato su Nature Astronomy.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF