LIGO, Virgo e KAGRA osservano per la prima volta buchi neri di “seconda generazione”, GW241011 e GW241110

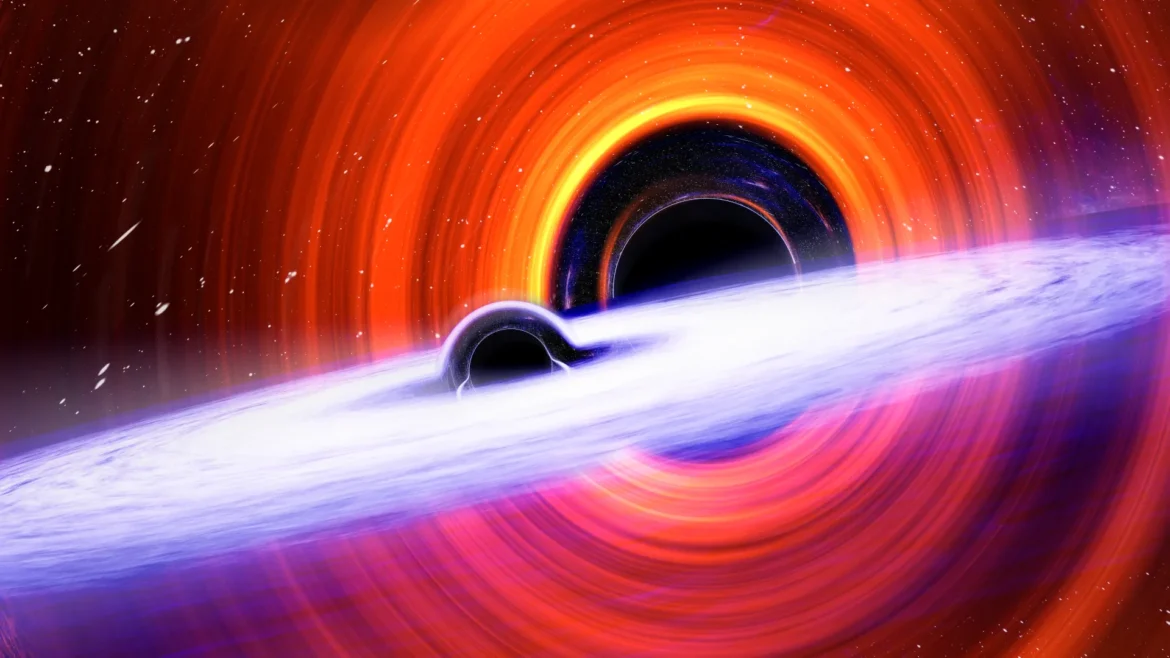

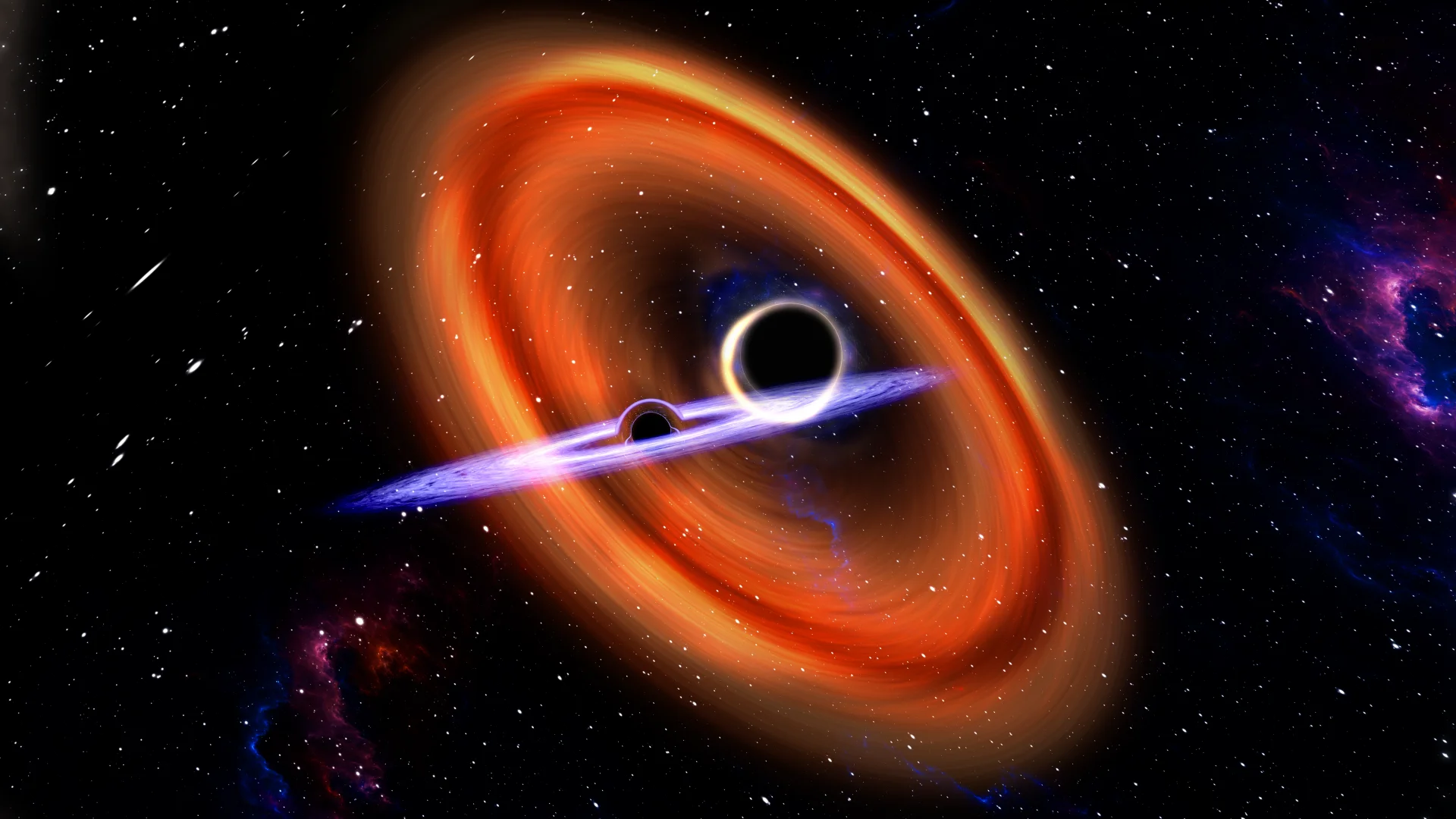

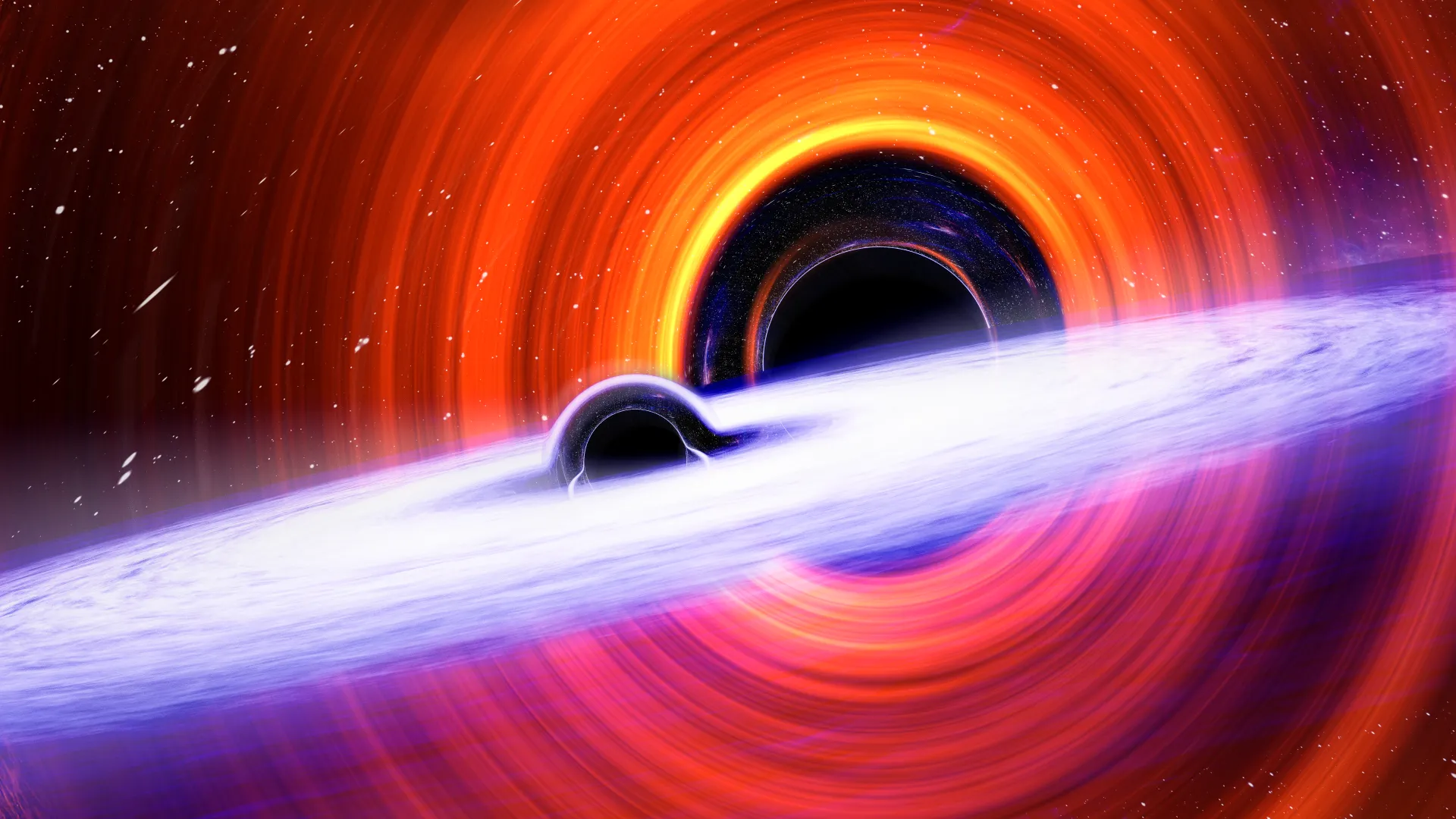

Due fusioni di buchi neri speciali, rivelate a un mese di distanza l’una dall’altra alla fine del 2024, aggiungono un nuovo importante tassello alla nostra comprensione dei fenomeni più violenti del nostro universo. Alcune caratteristiche di queste fusioni suggeriscono infatti che si tratti di buchi neri di “seconda generazione”, cioè di buchi neri generati a loro volta da precedenti fusioni, avvenute in ambienti cosmici molto densi e affollati, come gli ammassi stellari, dove è più probabile che i buchi neri si scontrino e si fondano ripetutamente.

In un nuovo articolo pubblicato oggi su The Astrophysical Journal Letters, la Collaborazione Internazionale LIGO-Virgo-KAGRA ha annunciato la rilevazione di due segnali di onde gravitazionali avvenuta nell’ottobre e nel novembre dello scorso anno, in cui i buchi neri presentano degli spin, ovvero caratteristiche di rotazione, insoliti. Un’osservazione che aggiunge un nuovo importante tassello alla nostra comprensione dei fenomeni più elusivi dell’universo. Le onde gravitazionali sono “increspature” nello spazio-tempo che derivano da cataclismi dello spazio profondo: i segnali più intensi di questa natura sono spesso generati dalla collisione di buchi neri. Utilizzando algoritmi e modelli matematici estremamente sofisticati, è possibile ricostruire dall’analisi di questi segnali molte caratteristiche fisiche dei buchi neri che li hanno generati: la loro massa, la distanza dalla Terra e persino la velocità e la direzione della loro rotazione attorno al proprio asse, chiamata spin.

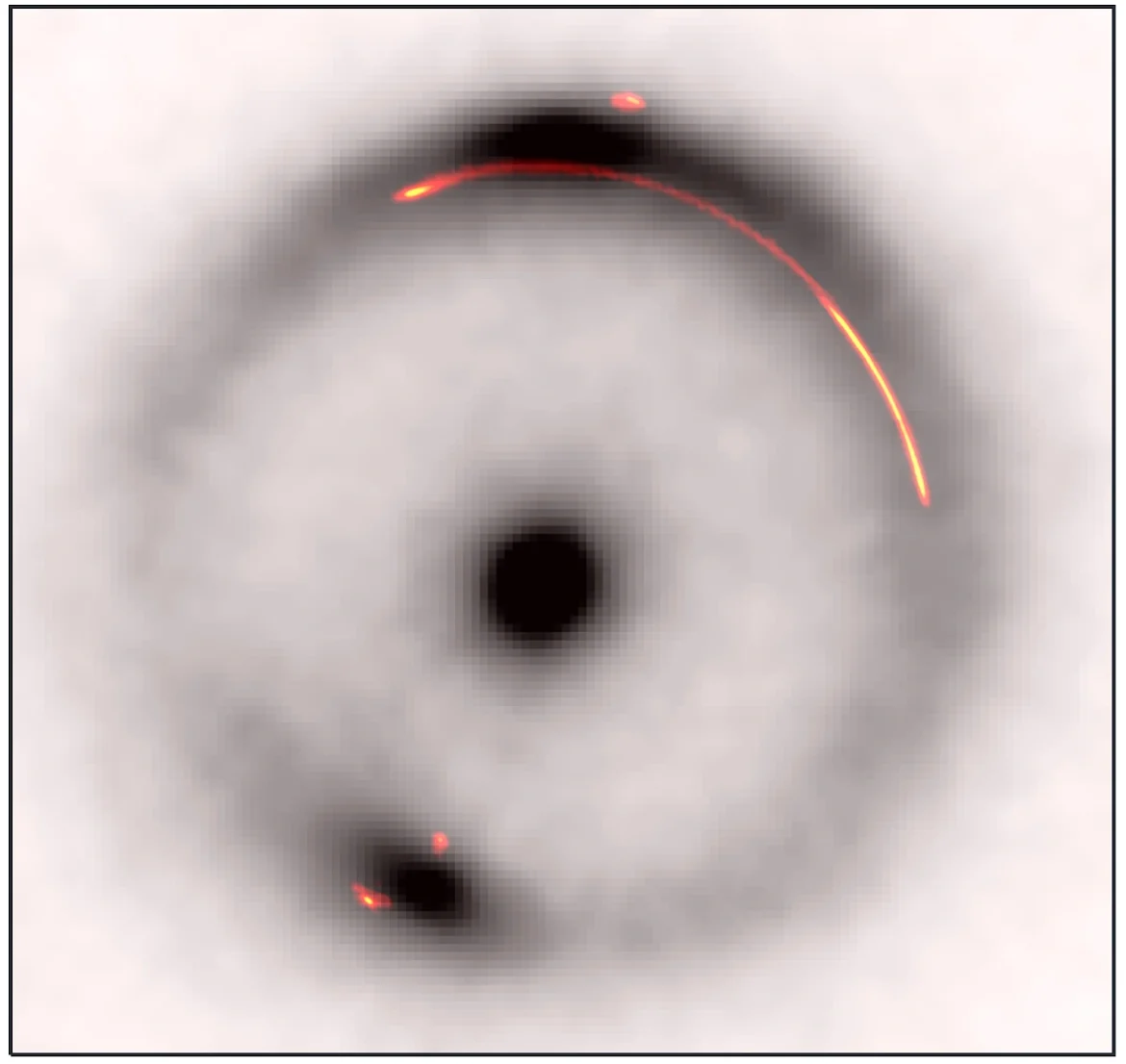

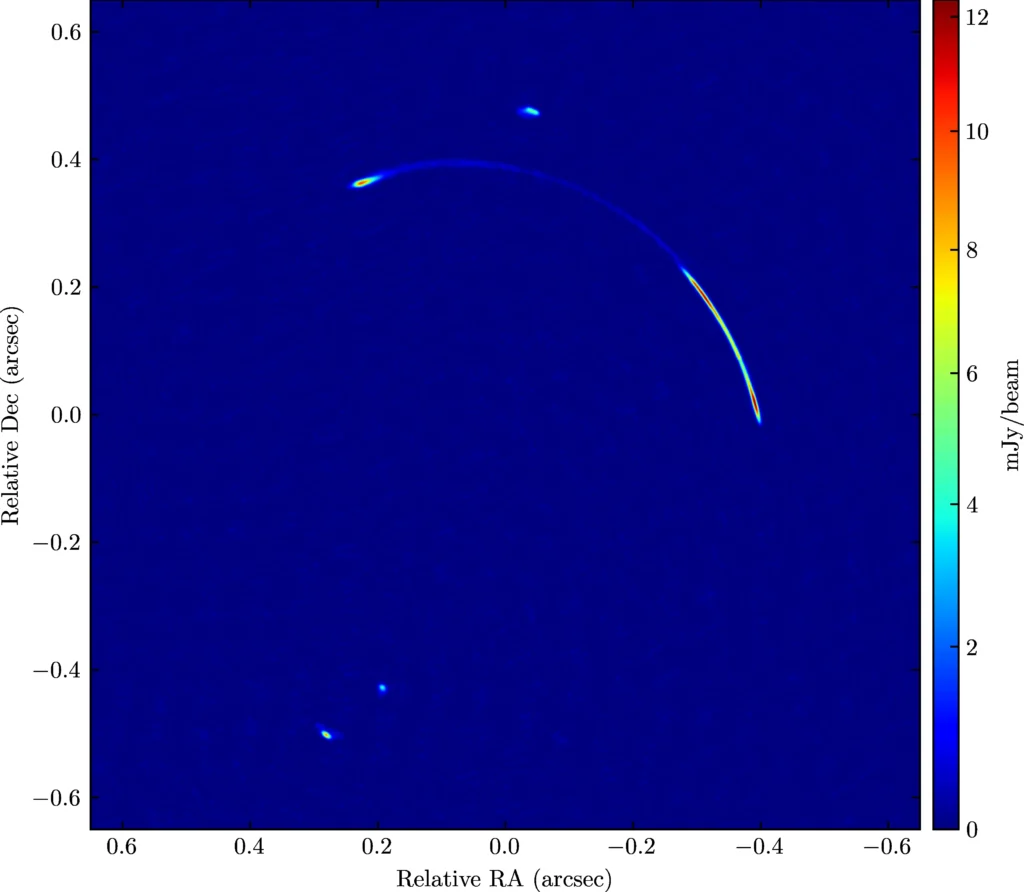

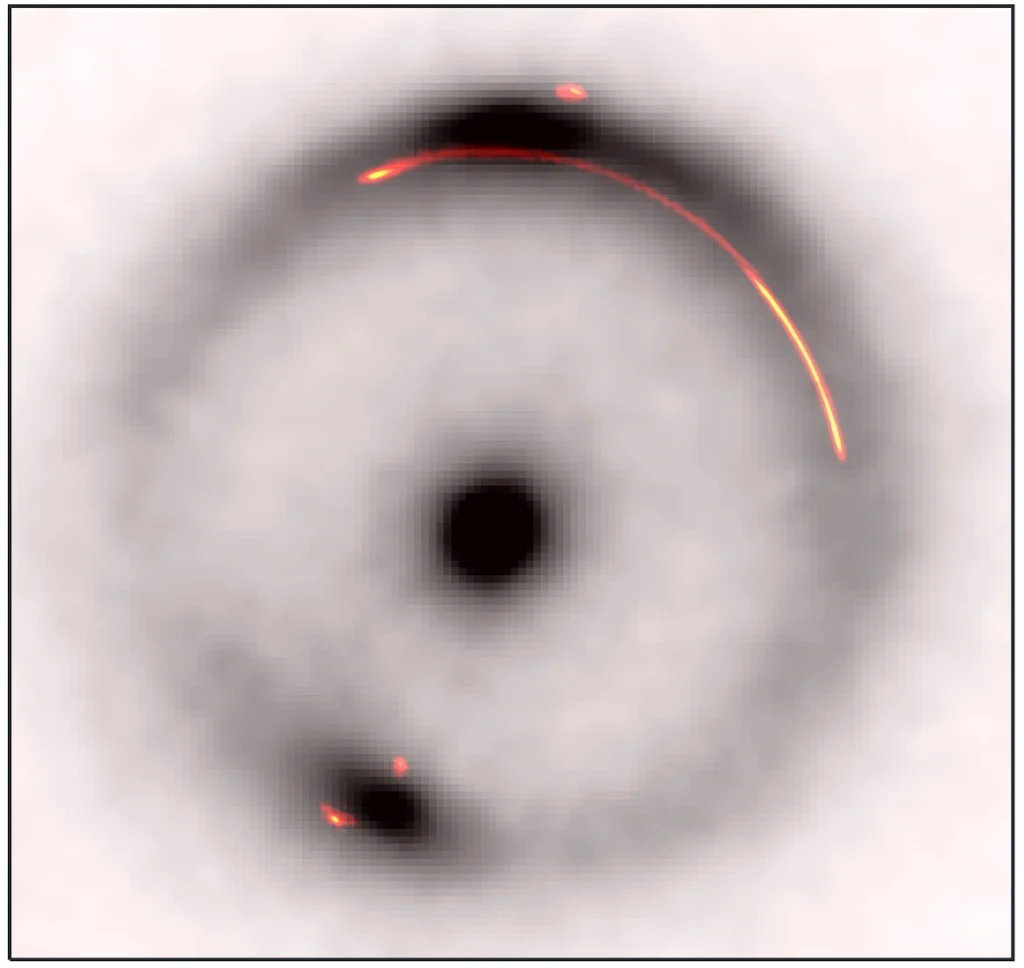

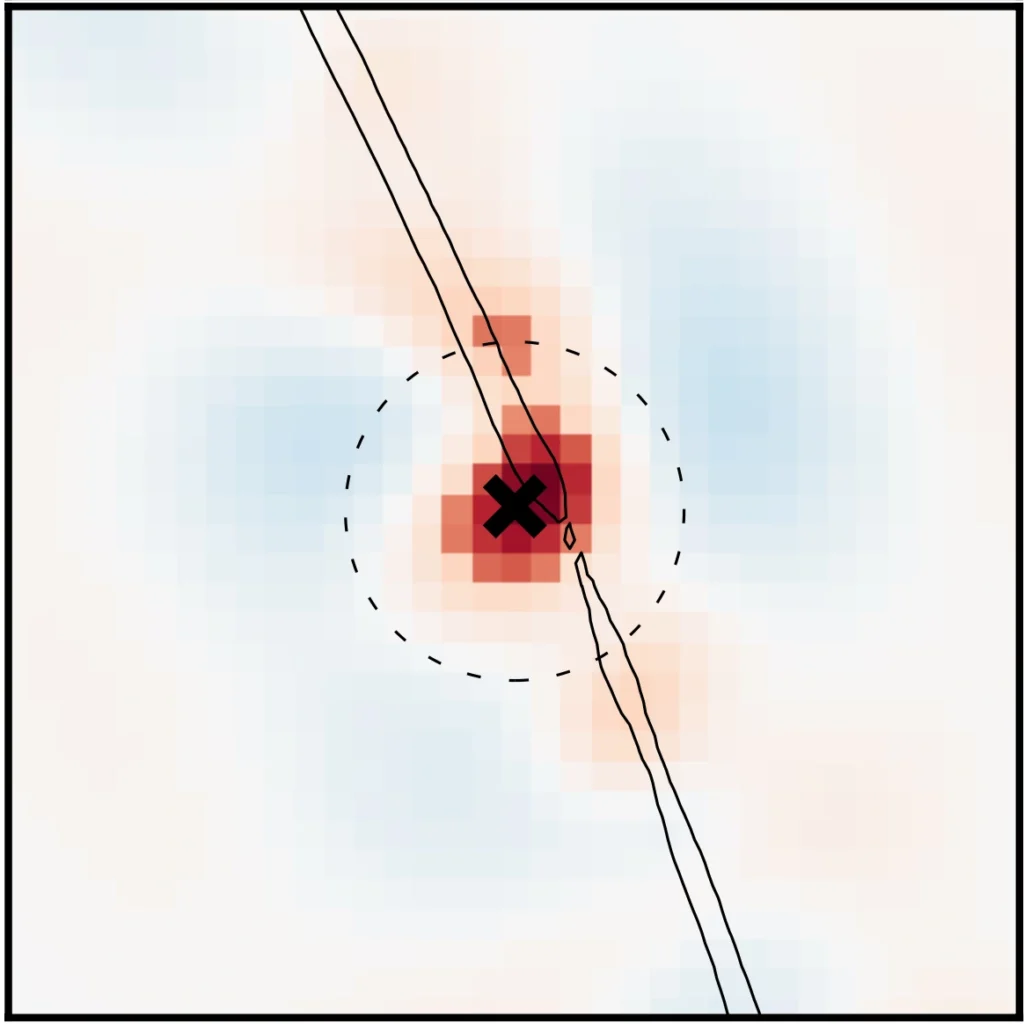

La prima fusione rivelata, GW241011 (11 ottobre 2024), si è verificata a circa 700 milioni di anni luce di distanza dalla Terra ed è stata causata dalla collisione di due buchi neri con una massa pari a circa 17 e 7 volte quella del nostro sole. Il più grande dei due buchi neri in GW241011 è uno dei buchi neri che ruota più rapidamente tra quelli osservati fino ad oggi. Quasi un mese dopo, il 10 Novembre 2024, è stato rilevato GW24111010, un segnale proveniente da circa 2,4 miliardi di anni luce dalla Terra, proveniente dalla fusione di buchi neri con una massa pari a circa 16 e 8 volte quella del nostro sole. Mentre la maggior parte dei buchi neri osservati ruotano nella stessa direzione della loro orbita, il buco nero primario di GW241110 ruota invece in direzione opposta e rappresenta il primo caso del genere osservato fino ad oggi.

“Ogni nuova rivelazione fornisce importanti indicazioni sull’universo, poiché ogni fusione osservata è sia una scoperta astrofisica che un laboratorio eccezionale per sondare le leggi fondamentali della fisica”, afferma il coautore del lavoro Carl-Johan Haster, assistant professor di astrofisica presso l’Università del Nevada, Las Vegas (UNLV). “Binarie come queste erano state previste, ma questa è la prima prova diretta della loro esistenza”.

Entrambe le rivelazioni, inoltre, indicano la possibilità di buchi neri di “seconda generazione”.

“GW241011 e GW241110 sono tra gli ultimi eventi delle diverse centinaia osservati dalla rete LIGO-Virgo-KAGRA”, afferma Stephen Fairhurst, professore all’Università di Cardiff e portavoce della collaborazione scientifica LIGO. “Entrambi gli eventi hanno un buco nero significativamente più massiccio dell’altro e in rapida rotazione, e forniscono indicazioni interessanti che questi buchi neri si siano formati da precedenti fusioni di buchi neri”.

In particolare gli indizi evidenziati dai ricercatori sono la differenza di dimensioni tra i buchi neri in ciascuna fusione (il più grande era quasi il doppio del più piccolo) e l’orientamento di rotazione dei buchi neri più grandi in ciascun evento. Una spiegazione naturale di queste peculiarità è che i buchi neri siano il risultato di precedenti fusioni. Fenomeni di questo tipo, chiamati fusioni gerarchiche, avvengono solitamente in regioni cosmiche estremamente ‘affollate’, come gli ammassi stellari, dove i buchi neri sono più propensi a scontrarsi e quindi a fondersi ripetutamente.

“Queste rivelazioni evidenziano le straordinarie capacità dei nostri osservatori di onde gravitazionali”, afferma Gianluca Gemme, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e portavoce della Collaborazione Virgo. “Le insolite configurazioni di spin osservate in GW241011 e GW241110 non solo sfidano la nostra comprensione della formazione dei buchi neri, ma offrono anche prove convincenti di fusioni gerarchiche in alcuni ambienti cosmici: ci insegnano che alcuni buchi neri non esistono solo come partner isolati, ma probabilmente come membri di una folla densa e dinamica. Queste scoperte evidenziano, ancora una volta, il ruolo cruciale della rete internazionale di interferometri gravitazionali per svelare i fenomeni più elusivi dell’universo”.

Alla scoperta delle proprietà nascoste delle fusioni di buchi neri

Le onde gravitazionali furono previste per la prima volta da Albert Einstein nel 1916 come parte della sua teoria della relatività generale, ma sebbene la loro esistenza fu dimostrata negli anni ’70, la loro prima osservazione diretta risale a soli 10 anni fa, quando le collaborazioni scientifiche LIGO e Virgo annunciarono di avere rivelato onde gravitazionali risultanti dalla fusione di due buchi neri. Oggi, LIGO, Virgo e KAGRA costituiscono una rete mondiale di rivelatori avanzati di onde gravitazionali e stanno per concludere il loro quarto ciclo di osservazioni, O4. La campagna attuale è iniziata alla fine di maggio 2023 e dovrebbe continuare fino a metà novembre di quest’anno. Ad oggi, sono state osservate circa 300 fusioni di buchi neri attraverso le onde gravitazionali, compresi i candidati identificati nella campagna O4 in corso che sono in attesa di validazione finale.

Inoltre, nel caso dell’osservazione annunciata oggi, la precisione con cui è stato misurato GW241011 ha permesso di testare in condizioni estreme alcune delle previsioni chiave della teoria della relatività generale di Einstein.

Infatti questo evento può essere confrontato con le previsioni della teoria di Einstein e con la soluzione del matematico Roy Kerr per i buchi neri in rotazione. La rapida rotazione del buco nero lo deforma leggermente, lasciando un’impronta caratteristica nelle onde gravitazionali che emette. Analizzando GW241011, il team di ricerca ha trovato un eccellente accordo con la soluzione di Kerr e ha verificato, ancora una volta, la previsione di Einstein, ma con una precisione senza precedenti.

Inoltre, poiché le masse dei singoli buchi neri differiscono in modo significativo, il segnale delle onde gravitazionali contiene il “ronzio” di un’armonica superiore, simile agli armonici degli strumenti musicali, ‘ascoltato’ solo in tre diversi segnali gravitazionali fino ad oggi. Una di queste armoniche è stata osservata con estrema chiarezza e conferma un’altra previsione della teoria di Einstein.

“Questa scoperta significa anche che siamo più sensibili che mai a qualsiasi nuova fisica che possa andare oltre la teoria di Einstein”, afferma Haster.

Ricerca avanzata di particelle elementari

I buchi neri in rapida rotazione come quelli osservati in questo studio hanno un’altra applicazione: la fisica delle particelle. Scienziate e scienziati possono utilizzarli per verificare l’esistenza di alcune particelle elementari leggere e ipotizzare la loro massa.

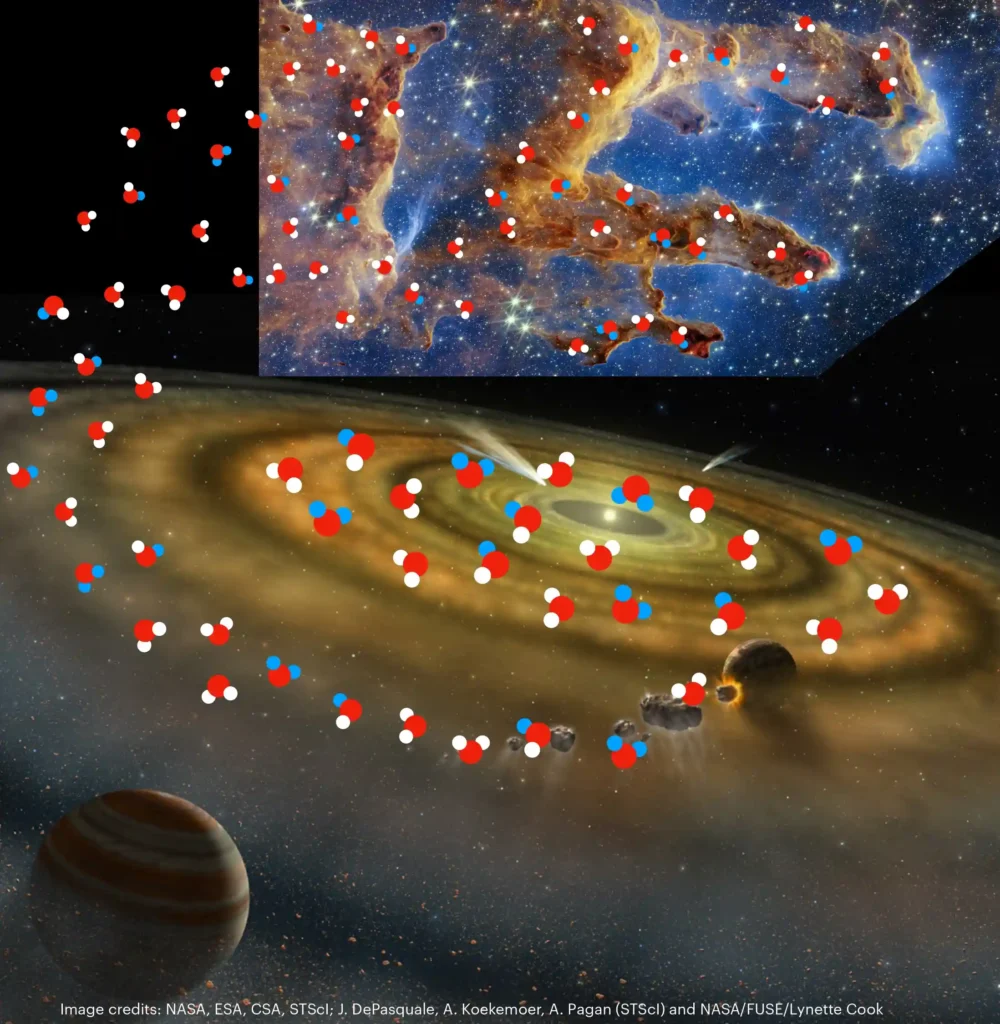

Queste particelle, chiamate bosoni ultraleggeri, sono previste da alcune teorie che vanno oltre il Modello Standard della fisica delle particelle, che descrive e classifica tutte le particelle elementari conosciute. Se i bosoni ultraleggeri esistono, possono essere generati dall’energia rotazionale dei buchi neri. Quanta energia si disperda in queste particelle e quanto la rotazione dei buchi neri rallenti nel tempo dipende dalla massa, che non conosciamo, degli ipotetici bosoni. L’osservazione che il buco nero massiccio nel sistema binario che ha emesso GW241011 continua a ruotare rapidamente anche milioni o miliardi di anni dopo la sua formazione è un’idicazione che ci permette di escludere un’ampia gamma di masse di bosoni ultraleggeri.

“La rivelazione e lo studio di questi due eventi dimostrano quanto sia importante far funzionare i nostri rivelatori in sinergia e sforzarsi di migliorarne la sensibilità”, afferma Francesco Pannarale, professore alla Sapienza – Università di Roma e ricercatore della Collaborazione Virgo – “Gli strumenti LIGO e Virgo ci hanno insegnato nuovamente qualcosa su come si formano le binarie di buchi neri nel nostro Universo”, aggiunge, “e sulla fisica fondamentale che le regola nella loro essenza. Con il potenziamento dei nostri strumenti, saremo in grado di approfondire questi e altri aspetti grazie alla maggiore precisione delle nostre osservazioni”.

Riferimenti bibliografici:

“GW241011 and GW241110: Exploring Binary Formation and Fundamental Physics with Asymmetric, High-Spin Black Hole Coalescences” è stato pubblicato il 28 ottobre su The Astrophysical Journal Letters, DOI: http://dx.doi.org/10.3847/

Testo, video e immagini dall’Ufficio Stampa EGO e Virgo.