LICIACUBE ANALIZZA I LUNGHI PENNACCHI DI DIMORPHOS

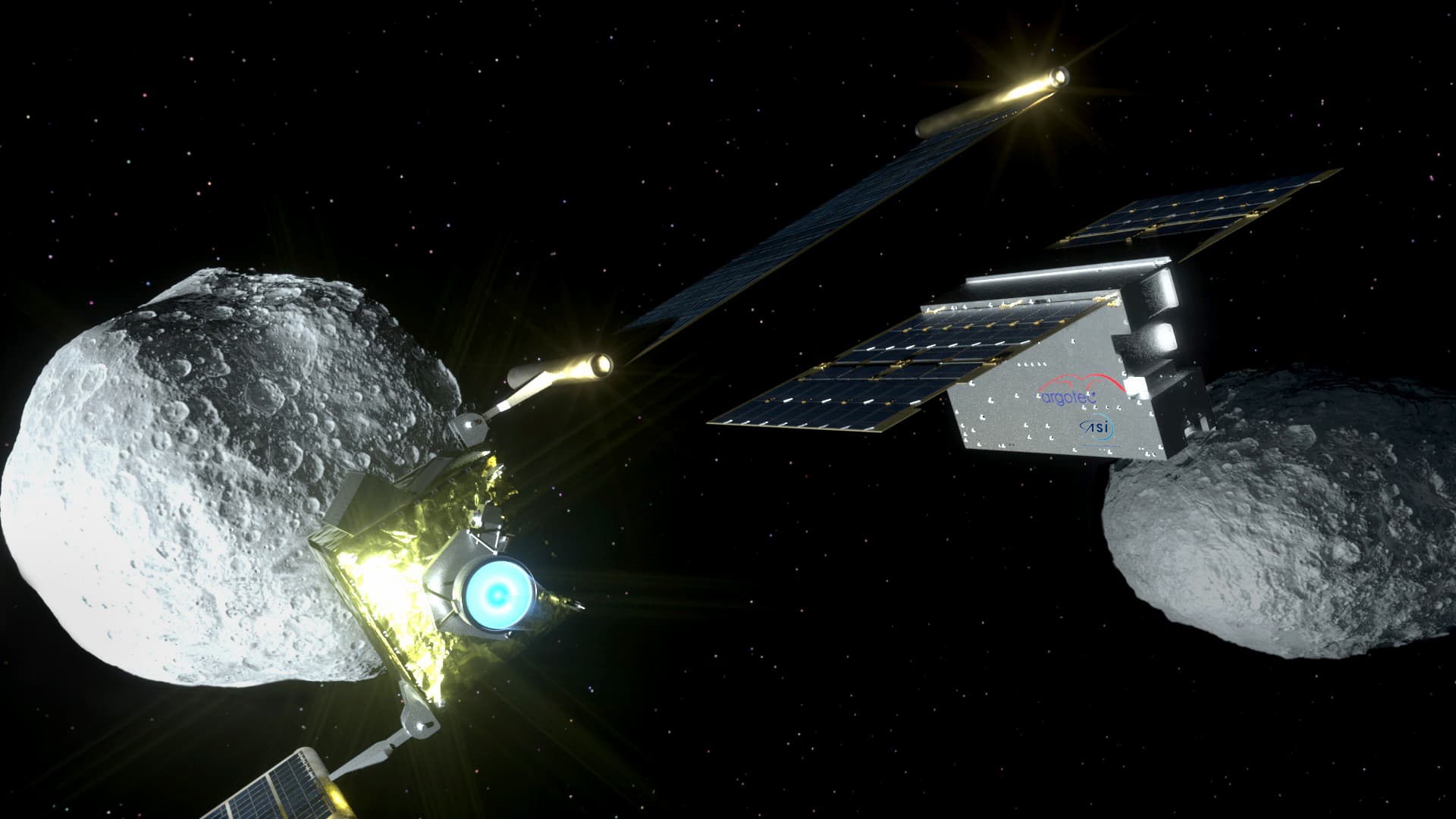

Roma, 28 febbraio 2024 – Il 26 settembre 2022 la sonda spaziale DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA – un oggetto da mezza tonnellata lanciato a 22.500 chilometri all’ora – ha colpito Dimorphos (il satellite dell’asteroide Didymos) nel corso del primo esperimento di difesa planetaria mai tentato nella storia, modificandone la traiettoria. Tutto questo “sotto gli occhi vigili” del cubesat dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids), che dopo un anno e mezzo ci restituisce un’ulteriore “fotografia” di ciò che è successo nei secondi successivi l’impatto. In un articolo pubblicato oggi sulla rivista Nature, il gruppo internazionale di ricercatrici e ricercatori guidati dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) analizza la composizione della nube di detriti e di polvere (plume, in inglese) espulsa dall’asteroide Dimorphos in seguito all’impatto esplosivo.

La prima sonda interplanetaria made in italy (progettata, costruita e operata per l’ASI dalla società torinese Argotec) è parte integrante della missione statunitense e il team scientifico italiano di LICIACube è coordinato da INAF e ASI in collaborazione con l’Istituto di fisica applicata “Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFAC), il Politecnico di Milano, l’Università di Bologna e l’Università Parthenope di Napoli.

Gli strumenti a bordo di LICIACube, LUKE (LICIACube Unit Key Explorer) e LEIA (LICIACube Explorer Imaging for Asteroid), hanno inviato a terra dati straordinari prima e dopo l’impatto.

Elisabetta Dotto, ricercatrice presso l’INAF di Roma, prima autrice dell’articolo e coordinatrice del gruppo che lavora al programma LICIACube sin dalla sua ideazione, racconta:

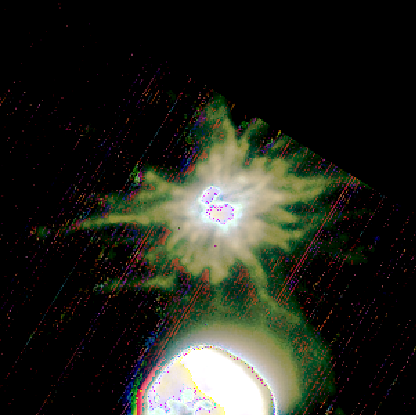

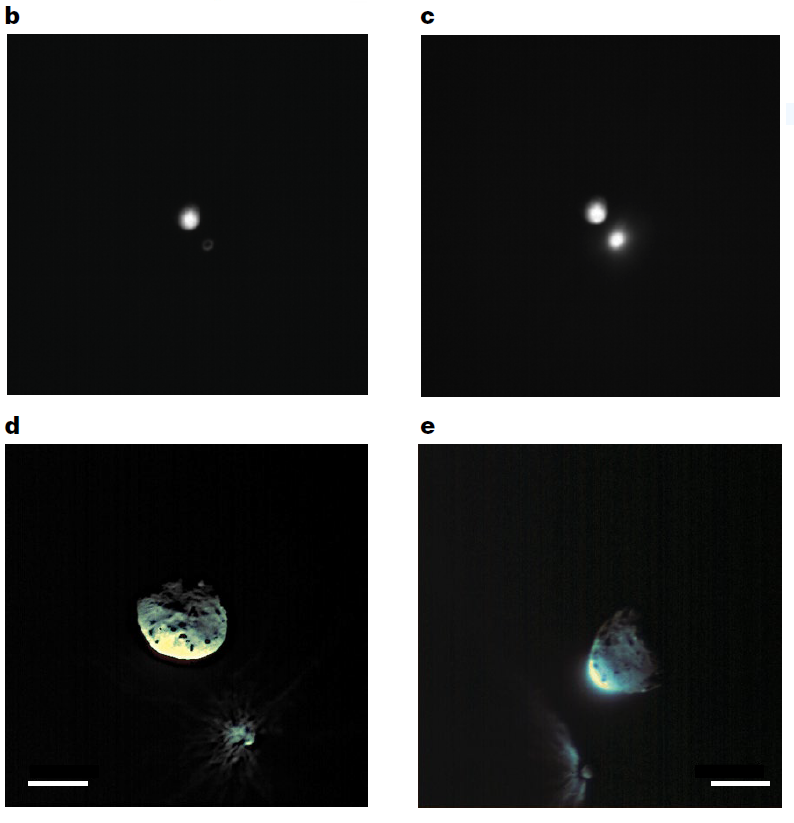

“La fase scientifica è iniziata 71 secondi prima dell’impatto di DART, testimoniato ‘in diretta’ misurando una rapida variazione della luminosità del piccolo asteroide. Viaggiando ad una velocità relativa di circa 6,1 chilometri al secondo, LICIACube ha effettuato un sorvolo dell’oggetto raggiungendo, nel suo punto di massimo avvicinamento a Dimorphos, una distanza di soli 58 km, 174 secondi dopo l’impatto. LICIACube ha acquisito 426 immagini degli effetti prodotti dall’impatto”.

I risultati ottenuti da LICIACube sono importanti a livello scientifico per la comunità internazionale, trattandosi delle sole immagini raccolte in situ della prima missione di Difesa Planetaria mai condotta finora.

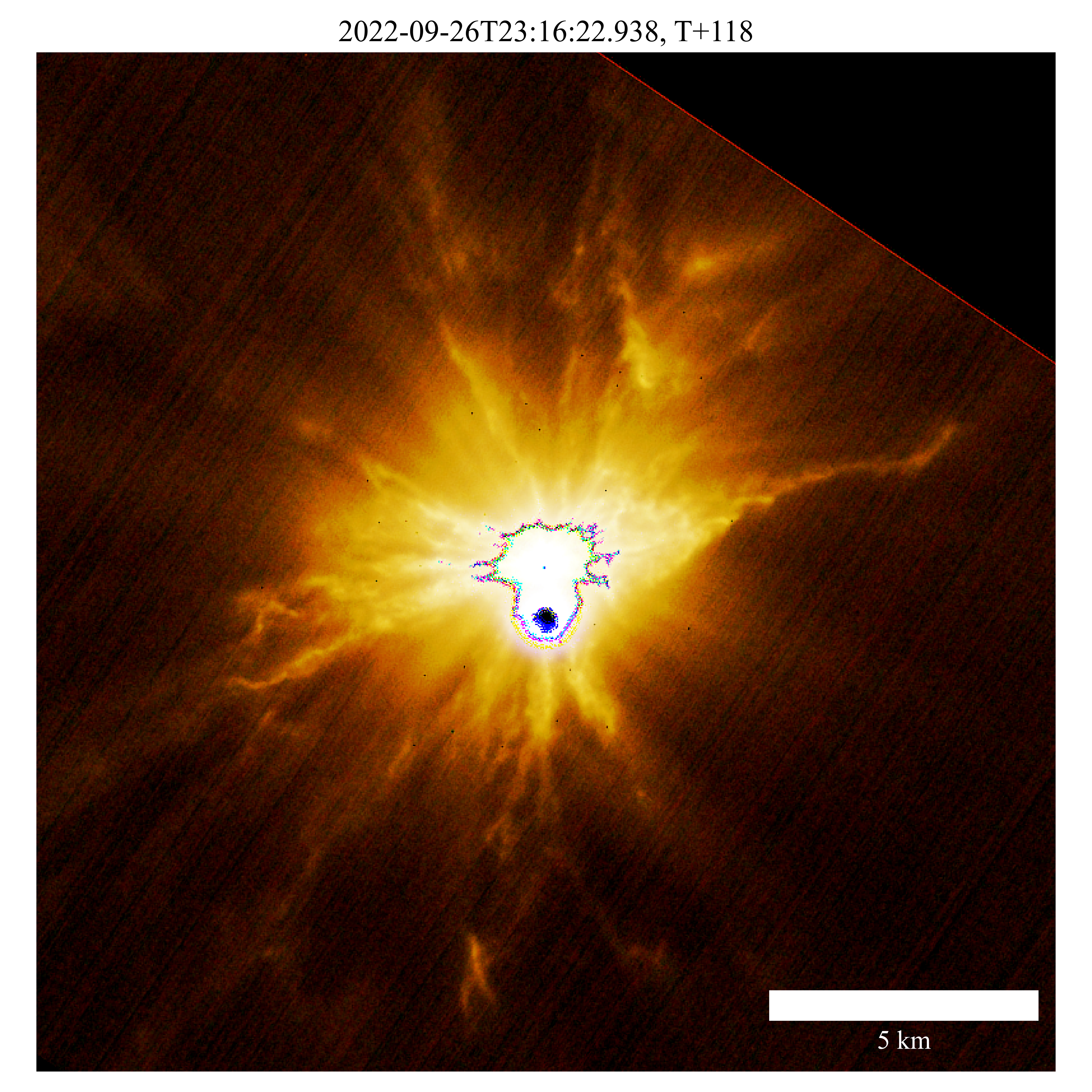

I pennacchi di Dimorphos sono simili alla coda di una cometa e sono generati dalla polvere espulsa nello spazio. A differenza delle comete, però, i “ciuffi” di Dimorphos sono stati generati artificialmente.

Ma come è cambiato Dimorphos dopo l’arrivo di DART? “La prima cosa stupefacente è stata che la superficie di Dimorphos – prosegue Dotto – non è stata più visibile a causa del materiale espulso. Oltre a testimoniare l’evento unico della deflessione di un asteroide grazie a un impatto cinetico, sono state ottenute immagini dettagliate di un asteroide binario che ci possono permettere di capire meglio la natura di questi oggetti. Poiché gli asteroidi sono ciò che resta di una fase intermedia del processo che ha portato alla formazione dei pianeti, i dati acquisiti forniscono informazioni importanti nello studio delle prime fasi di aggregazione del materiale che compone il Sistema solare”.

La ricercatrice INAF spiega che “il materiale espulso dal cratere di impatto ha formato un cono con un angolo di apertura di circa 140 gradi e una struttura complessa e disomogenea, caratterizzata da filamenti, granelli di polvere e massi singoli o raggruppati espulsi a seguito dell’impatto stesso di DART. Le immagini hanno mostrato che la parte più interna della coda aveva un colore bluastro e diventava via via più rossa con l’aumentare della distanza da Dimorphos. La velocità dei materiali espulsi varia da poche decine di m/s fino a circa 500 metri al secondo”.

Aggiunge Alessandro Rossi dell’ IFAC-CNR: “La complessa dinamica delle particelle espulse dall’impatto costituisce un’affascinante laboratorio di meccanica orbitale che verrà studiato a lungo dalla comunità delle scienze planetarie”.

Marco Zannoni, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIN) e responsabile tecnico delle attività affidate all’Università di Bologna, commenta:

“Il contributo dell’Università di Bologna, nell’ambito di questo progetto, ha riguardato la determinazione ed il controllo della traiettoria di LICIACube, a partire dai dati di tracking ricevuti dalle antenne di terra del Deep Space Network della NASA. La sfida più grande è stata quella di guidare il nanosatellite LICIACube, che si trovava a 10 milioni di chilometri dalla Terra e viaggiava a più di 6 chilometri al secondo, a posizionarsi nel punto giusto ed al momento giusto per scattare le foto dell’impatto di DART con Dimorphos”.

Angelo Zinzi, Project Scientist ASI per LICIACube, commenta così:

“Il lavoro pubblicato può essere considerato un punto di partenza per la missione DART-LICIACube e, più in generale, nell’ambito della difesa planetaria. Grazie al grande lavoro realizzato da gli enti e le industrie coinvolte nella missione LICIACube, con il coordinamento del team di progetto dell’ASI, è stato dimostrato che i cubesat sono ormai pronti per missioni sia tecnologiche sia scientifiche nello spazio profondo e che l’Italia è in grado di essere un attore principale in questo contesto”.

E aggiunge: “LICIACube ha permesso di ottenere immagini e dati altrimenti impossibili da acquisire e che hanno fornito un impulso fondamentale alla conoscenza dell’evento di impatto avvenuto tra la sonda DART e Dimorphos. È importante anche sottolineare che tutti i dati e il Software di archiviazione e calibrazione dati sono stati gestiti dal centro dati scientifico di ASI (SSDC), utilizzando standard internazionalmente riconosciuti per la corretta preservazione e la disseminazione del dato. A seguito di questo lavoro, sono già in fase di pubblicazione e/o revisione, altri lavori dai quali ottoneremo un’analisi dei dati di LICIACube di maggiore dettaglio e conoscenza”.

“Grazie al grande lavoro del team scientifico sulle immagini, il Politecnico di Milano collaborando con CNR ha potuto contribuire al raffinamento dei modelli di espulsione dei frammenti e al miglioramento dello studio dell’evoluzione del loro moto nel sistema binario asteroideo”,

sostiene Michèle Roberta Lavagna, professoressa di Flight Mechanics del Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali.

I dati a oggi ottenuti stanno dimostrando come, pur attraverso una piccola sonda, sia possibile raccogliere importanti dati scientifici e come, un team ben affiatato e coordinato possa ottenerne risultati unici di grande rilevanza scientifica.

Per ulteriori informazioni:

L’articolo “The Dimorphos ejecta plume properties revealed by LICIACube”, di E., Dotto, J.D.P., Deshapriya, I., Gai, P.H., Hasselmann, E., Mazzotta Epifani, G.,Poggiali, A., Rossi, G., Zanotti, A., Zinzi, I., Bertini, J.R., Brucato, M., Dall’Ora, V., Della Corte, S.L., Ivanovski, A., Lucchetti, M., Pajola, M., Amoroso, O., Barnouin, A., Campo Bagatin, A., Capannolo, S., Caporali, M., Ceresoli, N.L., Chabot, A.F., Cheng, G., Cremonese, E.G., Fahnestock, T.L., Farnham, F., Ferrari, L., Gomez Casajus, E., Gramigna, M., Hirabayashi, S., Ieva, G., Impresario, M., Jutzi, R., Lasagni Manghi, M., Lavagna6, J.-Y., Li, M., Lombardo, D., Modenini, P., Palumbo, D., Perna, S., Pirrotta, S.D., Raducan, D.C., Richardson, A.S., Rivkin, A.M., Stickle, J.M. Sunshine, P., Tortora, F., Tusberti, M., Zannoni, è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Testo e immagini dagli Uffici Stampa INAF, ASI, CNR, Politecnico di Milano e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.