Un gruppo di ricerca tutto italiano ha dimostrato che una combinazione di terapia mirata a bersaglio molecolare e immunoterapia può fronteggiare con successo il tipo più frequente di leucemia acuta linfoblastica degli adulti, evitando la chemioterapia e i suoi pesanti effetti collaterali. I risultati dello studio, promosso dalla Fondazione GIMEMA, sostenuto dal 5 per mille di Fondazione AIRC e con il contributo di Amgen, sono stati pubblicati sulla rivista New England Journal of Medicine il 22 ottobre scorso. L’importanza del lavoro è stata sottolineata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento durante la cerimonia dedicata a “I Giorni della Ricerca” di Fondazione AIRC al Quirinale il 26 ottobre

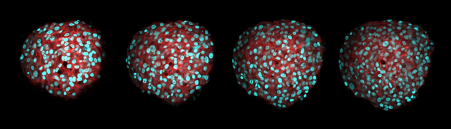

L’idea del progetto ha avuto inizio circa 15 anni orsono e oggi diventa realtà. I risultati della terapia “chemio-free” sperimentata in un campione di pazienti adulti affetti da leucemia acuta linfoblastica (LAL) con una alterazione del cromosoma Philadelphia (Ph+), confermano il successo del protocollo clinico messo a punto da un gruppo di ricerca tutto italiano. Il 98% dei pazienti raggiunge la remissione ematologica completa, ovvero non presenta più tracce di malattia e il 60% mostra quella che gli esperti chiamano risposta molecolare. Inoltre, dopo un anno e mezzo dall’inizio del trattamento la sopravvivenza generale è pari al 95% e quella senza la malattia arriva all’88%. A tali risultati si è giunti senza ricorrere alla chemioterapia sistemica che porta con sé effetti collaterali molto pesanti, ma puntando su una combinazione di terapia mirata a bersaglio molecolare e immunoterapia.

“Questo studio è la consacrazione di un’idea e giunge alla fine di un lungo percorso nel quale abbiamo cercato di eliminare la chemioterapia nelle fasi iniziali dal trattamento di questa forma speciale di leucemia linfoblastica acuta” afferma Robin Foà, professore di Ematologia all’Università Sapienza di Roma, primo autore dell’articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine grazie anche al sostegno di Fondazione AIRC e al contributo di Amgen.

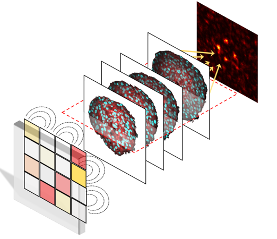

Nello studio, condotto dai Centri di Ematologia che afferiscono al Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto (GIMEMA) con il coordinamento di Robin Foà, sono stati coinvolti 63 pazienti con LAL Ph+ di età superiore a 18 anni e senza limite inclusivo di età (il più anziano aveva 82 anni), sottoposti a una prima fase di trattamento (induzione) con l’inibitore tirosin chinasico dasatinib, seguito da una seconda fase (consolidamento) con l’anticorpo monoclonale bispecifico blinatumomab, quindi una terapia di induzione e consolidamento senza chemioterapia. Ebbene, già dopo la prima fase di induzione, 3 pazienti su 10 mostravano una risposta molecolare e i numeri sono raddoppiati (6 pazienti su 10) dopo i due cicli di blinatumomab previsti nello studio, fino ad arrivare a 8 su 10 se i cicli di anticorpo aumentavano. Tutti gli studi biologici sono stati condotti centralmente per garantire l’uniformità delle analisi in laboratori certificati.

“Con questo trattamento riusciamo a stimolare il sistema immunitario che si attiva contro il tumore e gli effetti collaterali del trattamento sono limitati. Inoltre molta parte della terapia si effettua a domicilio con riduzione quindi dei giorni di ricovero” aggiunge Foà, ricordando anche un altro dato molto incoraggiante legato ai pazienti successivamente sottoposti a trapianto allogenico: “La mortalità associata al trapianto è risultata molto bassa – il 4,1% – e probabilmente questo è legato al fatto che i pazienti non hanno alle spalle la tossicità del trattamento chemioterapico e riescono a sopportare meglio il trapianto”.

Questi risultati potrebbero cambiare profondamente la pratica clinica nel trattamento di quello che rappresenta il sottogruppo più frequente di LAL dell’adulto, la cui incidenza incrementa progressivamente con l’avanzare dell’età, e che prima dell’avvento degli inibitori delle tirosin chinasi aveva una prognosi decisamente nefasta.

“Va anche sottolineato – aggiunge ancora Foà – l’impatto di questa strategia terapeutica sulla qualità di vita dei pazienti dovuto ai limitati effetti collaterali e alla ridotta ospedalizzazione. Questo è stato di particolare rilievo durante il picco primaverile della pandemia di Covid-19. L’induzione e il consolidamento con dasatinib e blinatumomab durano in tutto circa 6 mesi e poter eseguire gran parte del trattamento a domicilio ha permesso di non interrompere né ritardare la terapia prevista”. Conclude Foà, che assieme ai colleghi sta già lavorando a nuove opzioni “chemio-free” per questa forma di leucemia “Questo studio è un punto di arrivo che apre ulteriori sviluppi. Abbiamo infatti anche ottenuto importanti informazioni di tipo molecolare che verranno approfondite nel prossimo protocollo clinico per una ulteriore personalizzazione della terapia dei pazienti adulti con LAL Ph+ di tutte le età”.

Riferimenti:

Dasatinib–Blinatumomab for Ph-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults – Robin Foà, M.D., Renato Bassan, M.D., Antonella Vitale, M.D., Loredana Elia, M.D., Alfonso Piciocchi, M.S., Maria-Cristina Puzzolo, Ph.D., Martina Canichella, M.D., Piera Viero, M.D., Felicetto Ferrara, M.D., Monia Lunghi, M.D., Francesco Fabbiano, M.D., Massimiliano Bonifacio, M.D., et al., for the GIMEMA Investigators – New England Journal of Medicine 2020; http://doi.org/ 10.1056/NEJMoa2016272

Testo dalla Sapienza Università di Roma