Malattie respiratorie e rischio infettivo: un nuovo studio evidenzia l’impatto del metapneumovirus umano sugli anziani italiani

I ricercatori della Sapienza sono tra gli autori di uno studio condotto su tutto il territorio nazionale. Pubblicata sulla rivista “The Journal of Infectious Diseases”, la ricerca offre un utile supporto per lo sviluppo di una futura campagna vaccinale.

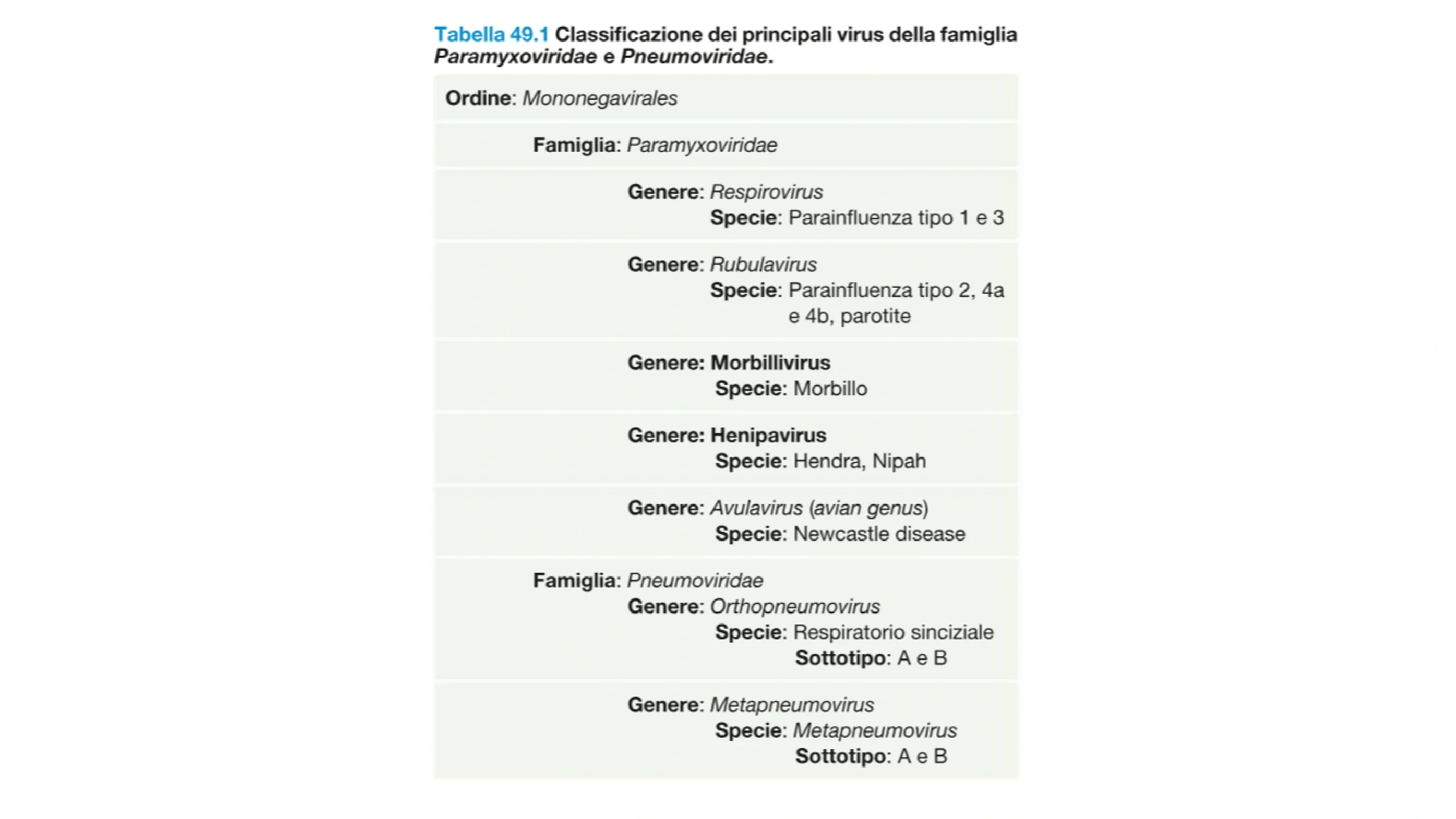

Il metapneumovirus umano (hMPV) è un agente respiratorio che rappresenta una delle cause frequenti di malattie delle vie aeree con un grado di severità molto ampio e che colpisce tutte le fasce d’età, ma soprattutto i bambini piccoli e gli anziani.

Un ampio studio multicentrico condotto da Sapienza Università di Roma, dall’Università di Milano e quella di Pavia ha raccolto e analizzato i dati ottenuti tra il 2022 e il 2024 da diciassette centri distribuiti su tutto il territorio nazionale, evidenziando la diffusione del virus e il suo impatto nei soggetti più anziani. La ricerca, finanziata dai fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito delle iniziative sulle infezioni emergenti, è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista “The Journal of Infectious Diseases” in un numero interamente dedicato all’hMPV.

“Lo studio – spiega Guido Antonelli del Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza, co-autore dello studio e responsabile della UOC “Microbiologia e Virologia” del Policlinico Umberto I di Roma – ha analizzato quasi 100.000 campioni respiratori provenienti da pazienti di tutte le età, ambulatoriali e ospedalizzati, rilevando un tasso di positività all’hMPV del 3,4%. Nella fascia di età superiore ai 50 anni, la positività si attestava al 2,6%, con un terzo dei casi riscontrati in soggetti con più di 80 anni”.

I risultati emersi hanno evidenziato due picchi stagionali del virus – a febbraio 2023 e ad aprile 2024 – che, seppur con alcune variazioni geografiche, hanno un’incidenza sovrapponibile tra la popolazione generale e quella anziana. In alcune aree del Nord-Ovest l’hMPV è stato riscontrato più frequentemente nei pazienti ambulatoriali piuttosto che nei ricoverati.

L’analisi genetica dei ceppi virali ha rilevato una distribuzione equilibrata tra i due principali sottotipi del virus (hMPV-A e hMPV-B), con la predominanza di varianti emergenti e la scomparsa di alcuni ceppi precedentemente circolanti.

“I risultati emersi indicano chiaramente che l’hMPV è un patogeno respiratorio rilevante soprattutto degli adulti più anziani – continua Alessandra Pierangeli, docente di Virologia e co-autrice dello studio – Ciò evidenza l’importanza dello sviluppo di strategia preventive mirate, inclusi eventuali strumenti vaccinali, per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione”.

La ricerca rappresenta il primo rapporto di tale ampiezza in Italia e un passo fondamentale per migliorare la comprensione dell’epidemiologia dell’hMPV, fornendo un’utile fonte di riferimento per valutare il rapporto costo-beneficio in vista di una futura campagna vaccinale e proponendosi come supporto per le autorità nello sviluppo di interventi mirati di sanità pubblica.

Riferimenti bibliografici:

Mancon, L. Pellegrinelli, G. Romano, E. Vian, V. Biscaro, G. Piccirilli, T. Lazzarotto, S. Uceda Renteria, A. Callegaro, E. Pagani, E. Masi, G. Ferrari, C. Galli, F. Centrone, M. Chironna, C. Tiberio, E. Falco, V. Micheli, F. Novazzi, N. Mancini, T.G. Allice, F. Cerutti, E. Pomari, C. Castilletti, E. Lalle, F. Maggi, M. Fracella, P. Ravanini, G. Faolotto, R. Schiavo, G. Lo Cascio, C. Acciarri, S. Menzo, F. Baldanti, G. Antonelli, A. Pierangeli, E. Pariani, A. Piralla, AMCLI-GLIViRe Working Group, on behalf, Multicenter Cross-sectional Study on the Epidemiology of Human Metapneumovirus in Italy, 2022–2024, With a Focus on Adults Over 50 Years of Age, The Journal of Infectious Diseases, Volume 232, Issue Supplement_1, 15 July 2025, Pages S109–S120, DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiaf111

Testo e immagine dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma