Un ritrovamento di Matteo Cosci, ricercatore dell’ateneo veneziano

DALL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI (VENEZIA) LA CONFERMA CHE LE CONSIDERAZIONI ASTRONOMICHE DI ALIMBERTO MAURI SONO OPERA DI GALILEO GALILEI

Le prove documentali sono custodite alla Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze

VENEZIA – Un vero Galileo sotto falso nome, un Galileo prima di Galileo, prima del canocchiale, prima dello scienziato che la maggior parte di noi conosce; un’opera dalla paternità incerta scritta sotto pseudonimo e una storia complessa di attribuzioni degna di un giallo, dipanata grazie all’abilità quasi investigativa di Matteo Cosci, ricercatore al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Lo studioso ha rinvenuto le prove documentali conservate alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che confermano la dibattuta attribuzione del trattato Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri (1606) a Galileo Galilei. La pubblicazione, che all’epoca venne accolta come pseudonima senza che l’identità dell’autore venisse mai accertata, può dunque essere confermata come autentica opera del matematico pisano.

I DOCUMENTI FALSI

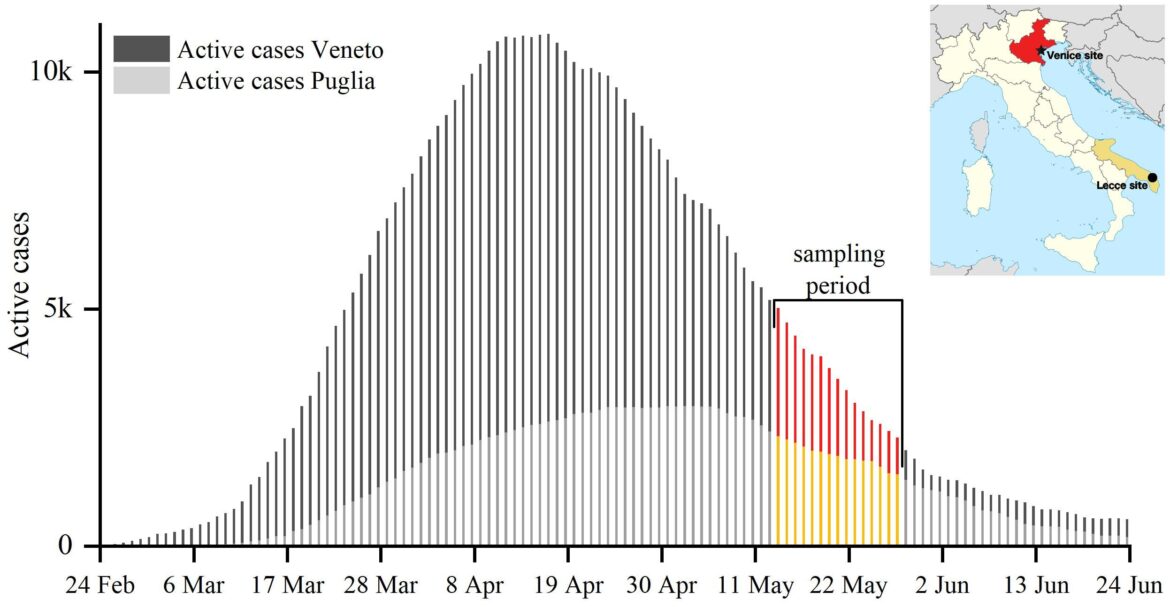

Per capire come si è arrivati a questa conclusione, bisogna fare un passo indietro a quando, poco tempo fa, il New York Times ha dato notizia del fatto che alcuni documenti galileiani posseduti dalla University of Michigan e dalla Morgan Library di New York sono in realtà contraffatti in quanto opera novecentesca del famoso falsario seriale Tobia Nicotra. Il professor Nick Wilding della Georgia State University, autore della scoperta, ha dimostrato infatti come le filigrane della carta sulla quale quei testi furono scritti rendono impossibile una datazione pre-settecentesca. Ad inizio Novecento, quando questi documenti vennero autenticati, lo furono sulla base di ulteriori documenti galileiani, anch’essi risultati poi contraffatti.

Tra questo secondo gruppo di documenti falsi si trova anche una lettera di accompagnamento ad un presunto “Libro della Considerazione Astronomica” firmata da Galileo. A partire dagli anni Settanta, per rendere ragione della missiva, alcuni studiosi intesero questo documento come una prova a favore dell’attribuzione a Galileo di un’opera controversa, le Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri. Era quello infatti il titolo di un trattato che era stato accolto come un’opera pseudonima e del quale si era sospettata una paternità galileiana fin dalla sua pubblicazione nel 1606. Ad esempio, Fortunio Liceti, collega di Galileo a Padova, alludeva ad Alimberto Mauri come a qualcuno che si fosse finto astronomo per l’occasione mentre era palese che fosse un matematico esperto. Ma dell’autore, allora come oggi, non si è mai riusciti a stabilire con certezza l’identità. La lettera di accompagnamento, oggi conservata all’archivio del Fondo “Cardinale Pietro Maffi” di Pisa, per alcuni studiosi sembrava suffragare l’autorialità galileiana. Ora però che l’unico documento a favore dell’identificazione di Galileo come autore è risultato essere un falso, il riemergere di differenti documenti galileiani originali torna a confermare la sospettata attribuzione.

IL RITROVAMENTO

La scoperta di Matteo Cosci avviene in modo indipendente dalle recenti cronache di cui si è parlato, ma è correlata ad esse. Il ricercatore ha individuato rilevanti riferimenti in merito tra le carte della raccolta manoscritta catalogata come “Gal. 42” alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, contenente i Frammenti e primi abbozzi relativi al trattato galileiano “Delle cose che stanno su l’acqua”. Tra queste carte di Galileo vi sono raccolte anche note di lavoro che appartengono a periodi e temi diversi, come alcuni riferimenti all’interpretazione della cosiddetta “stella nova” del 1604 in disaccordo con l’interpretazione datane all’epoca dal filosofo fiorentino Lodovico delle Colombe.

Queste carte vennero evidentemente raggruppate insieme ad altre che avevano lo stesso avversario polemico, ma non il medesimo oggetto di disputa. Cosci le ha potute individuare mentre procedeva a raccogliere tutte le note manoscritte di Galileo relative alla disputa sulla stella nova. Precedenti schedature di questi documenti già informavano che si trattasse certamente di note autografe e indirizzate contro il Delle Colombe. Al tempo stesso però queste note non furono mai considerate sufficientemente rilevanti da venire incluse nell’edizione nazionale delle opere di Galileo, tanto da risultare fino ad oggi inedite.

In questi appunti Galileo elenca alla carta 31 recto una lista di “luoghi”, ossia di testi, “dove”, in particolare, [Lodovico Delle Colombe] “parla con vilipendio di me” [Galileo Galilei]. Ma, ha notato sempre il ricercatore cafoscarino, Lodovico Delle Colombe tramite le sue Risposte, alle quali i “luoghi” annotati puntualmente rimandano, non stava attaccando Galileo, mai nominato, bensì Alimberto Mauri. Il fatto dunque che Galileo si consideri attaccato là dove si attacca Alimberto Mauri conferma che Alimberto Mauri fosse lo pseudonimo di Galileo Galilei. In altre parole, è Galileo stesso a confermarci in questa sua nota privata di essere l’autore dietro lo pseudonimo.

Nel complesso, dunque, i documenti autografi rinvenuti da Matteo Cosci risultano ad oggi l’unica evidenza documentaria autentica in favore dell’attribuzione delle Considerazioni Astronomiche a Galileo.

PERCHÉ LO PSEUDONIMO?

Galileo in quegli anni lavora a Padova con profitto, ma con un salario ormai non più confacente al mantenimento di sé e della sua famiglia. Pertanto, come già era stato ipotizzato dallo studioso canadese Stillman Drake, si può dire che Galileo ricorra a quest’opera per cercare patrocinio al di là della Repubblica di Venezia e in particolare a Roma, dedicando il trattato nientemeno che al tesoriere del Papa. Ma in quegli anni Roma è ai ferri corti con Venezia – siamo in piena “guerra” dell’Interdetto – ed ecco perché non sarebbe stato consigliabile apporre il proprio nome, nero su bianco, sul frontespizio di un’opera destinata al nemico pubblico.

Non era la prima volta che Galileo ricorreva ad uno pseudonimo: pochi anni prima aveva infatti preso parte ad una polemica sulla medesima stella dietro alla “nomenagia”, o soprannome pavano, di “Cecco da Ronchitti” in un’operetta satirica scritta in collaborazione con il suo studente Girolamo Spinelli, e anche in seguito Galileo sarà incline a pubblicare i suoi scritti per interposta persona. Non a caso il Delle Colombe apostrofava la “Signora maschera” ai passaggi elencati, oltre che come “Mauri”, anche come “Cecco” o “quel dottor che leggeva in Padova”. Si tratta di ulteriori epiteti che qui convergono nell’identificazione dell’avversario in incognito.

Delle Colombe scrisse le Risposte pensando a Galileo come il suo avversario salvo poi mostrare qualche esitazione nell’identificare davvero il suo antagonista nella controversia, alimentando così la generale incertezza sulla paternità dell’opera. Al contempo Galileo prese nota di questi “luoghi” in vista di una replica al Delle Colombe. Tuttavia tale replica non fu allora portata a termine da Galileo perché – come ci informa un’altra nota inedita rinvenuta da Cosci nella stessa raccolta – l’avversario non avrebbe nemmeno meritato il tempo speso per la sua confutazione. Nonostante questo, però, la disputa tra i due sarebbe successivamente continuata e si sarebbe anzi inasprita nei primi anni fiorentini di Galileo, quando l’utilizzo di uno pseudonimo non si rendeva più necessario per l’ormai famoso autore del Sidereus Nuncius, né d’altra parte era richiesta una assunzione di responsabilità per il precedente trattato.

CONCLUSIONI

Questa radicale rivalutazione di documenti dimenticati va a confermare un quadro indiziario composito che già tratteggiava la fisionomia del matematico pisano dietro all’intenzione di dissimulazione per le Considerazioni astronomiche. Il trattato pseudonimo, del quale Cosci sta attendendo ora ad una nuova edizione, conserva infatti paralleli testuali con altri scritti galileiani di diversa natura, sia precedenti che successivi, come il De Motu, le Considerazioni circa l’opinione copernicana e il Dialogo di Cecco da Ronchitti, oltre che con una postilla autografa al testo del Delle Colombe stesso. Anche uno studente dell’epoca, Willem van Thienen, esplicitava poi sul frontespizio della propria copia delle Risposte, proprio sotto il titolo di “certa maschera saccente nominata Alimberto Mauri“, il nome di “Galileo Galilei” a chiare lettere.

Il professor Nick Wilding commenta il ritrovamento come

“un eccellente esempio di quanto una paziente e intelligente ricerca d’archivio può risarcire un po’ del danno causato dai falsari. Cosci ha mostrato come una combinazione di scetticismo e abilità possa condurre alla verità storica.”

Inoltre, il Prof. Peter Barker (University of Oklahoma), al corrente delle ricerche di Cosci, ha dichiarato:

“Il Sidereus Nuncius ci dice quando, come e al riguardo di che cosa Galileo fece le sue osservazioni con il cannocchiale, ma, in prospettiva, le Considerazioni Astronomiche ci dicono perché egli avrebbe fatto quelle osservazioni tre anni più tardi.”

Un nuovo capitolo può perciò essere aggiunto alla già monumentale raccolta delle opere dedicata al matematico che rivoluzionò la scienza europea. Tra i più interessanti argomenti trattati in quest’opera si annoverano, ad esempio, l’ipotesi su basi puramente prospettiche della presenza di montuosità sulla superficie lunare, l’idea che in ultima analisi siano ragioni fisiche a spiegare la regolarità di moti celesti apparentemente non uniformi, la critica a coloro che contestano l’astrologia senza avere le competenze astronomiche necessarie per poterlo fare con cognizione di causa.

Le Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri ci restituiscono quindi un Galileo inconsueto ma riconoscibilissimo, ancora in una fase di transizione e di congetture, ma già impegnato tanto nella ricerca di un nuovo patrocinio per i propri studi quanto nel contrasto alle sicumere dell’aristotelismo più retrogrado, proprio qualche anno prima delle scoperte telescopiche che lo avrebbero portato a Firenze e reso celebre in tutto il mondo. Dal permesso di stampa si evince peraltro che le Considerazioni furono pubblicate a Firenze con l’assenso di Paolo Vinta, primo segretario del Granducato e fratello di Belisario, già corrispondente di Galileo e presto suo mediatore per il desiderato ritorno in Toscana.

Il risultato è frutto di un studio intrapreso nell’ambito del progetto di ricerca ERC Aristotle in the Italian Vernacular: Rethinking Renaissance and Early-Modern Intellectual History (c. 1400–c. 1650)” e attualmente in corso di svolgimento sempre a Ca’ Foscari in partnership con il Department of History of Science, Technology, and Medicine dell’Università dell’Oklahoma con il progetto di ricerca Marie Skłodowska-Curie The Ophiucus Supernova: Post-Aristotelian stargazing in the European context (1604-1654) del quale Cosci è responsabile.

Testo e foto dall’Università Ca’ Foscari Venezia sull’attribuzione delle Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri a Galileo Galilei.