Tsunami di luce contro il cancro: grazie alle onde luminose estreme sarà possibile concentrare energia in modo preciso e non-invasivo in tessuti tumorali profondi. Questa la scoperta di un gruppo di ricerca formato da Sapienza Università di Roma, Istituto dei Sistemi Complessi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che è riuscito nella trasmissione di luce laser di intensità estrema attraverso tumori millimetrici. Il risultato, pubblicato su Nature Communications, apre importanti prospettive per nuove tecniche di fototerapia per il trattamento del cancro.

La luce laser ha potenzialità enormi per lo studio ed il trattamento dei tumori.

Fasci laser in grado di penetrare in profondità in regioni tumorali sarebbero di importanza vitale per la fototerapia, un insieme di tecniche biomediche d’avanguardia che utilizzano luce visibile ed infrarossa per trattare cellule cancerose o per attivare farmaci e processi biochimici.

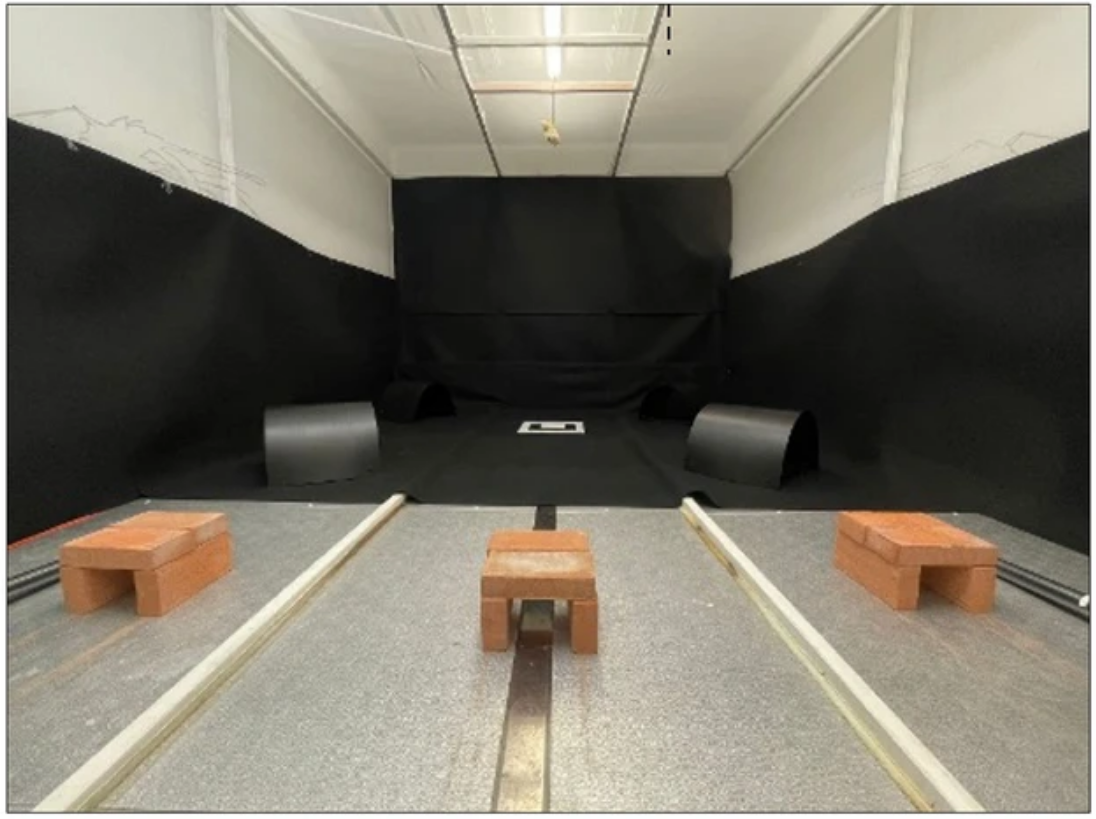

Tuttavia, la maggior parte dei tessuti biologici è otticamente opaca ed assorbe la radiazione incidente, e questo rappresenta il principale ostacolo ai trattamenti fototerapici. Trasmettere fasci di luce intensi e localizzati all’interno di strutture cellulari è quindi una delle sfide chiave per la biofotonica.

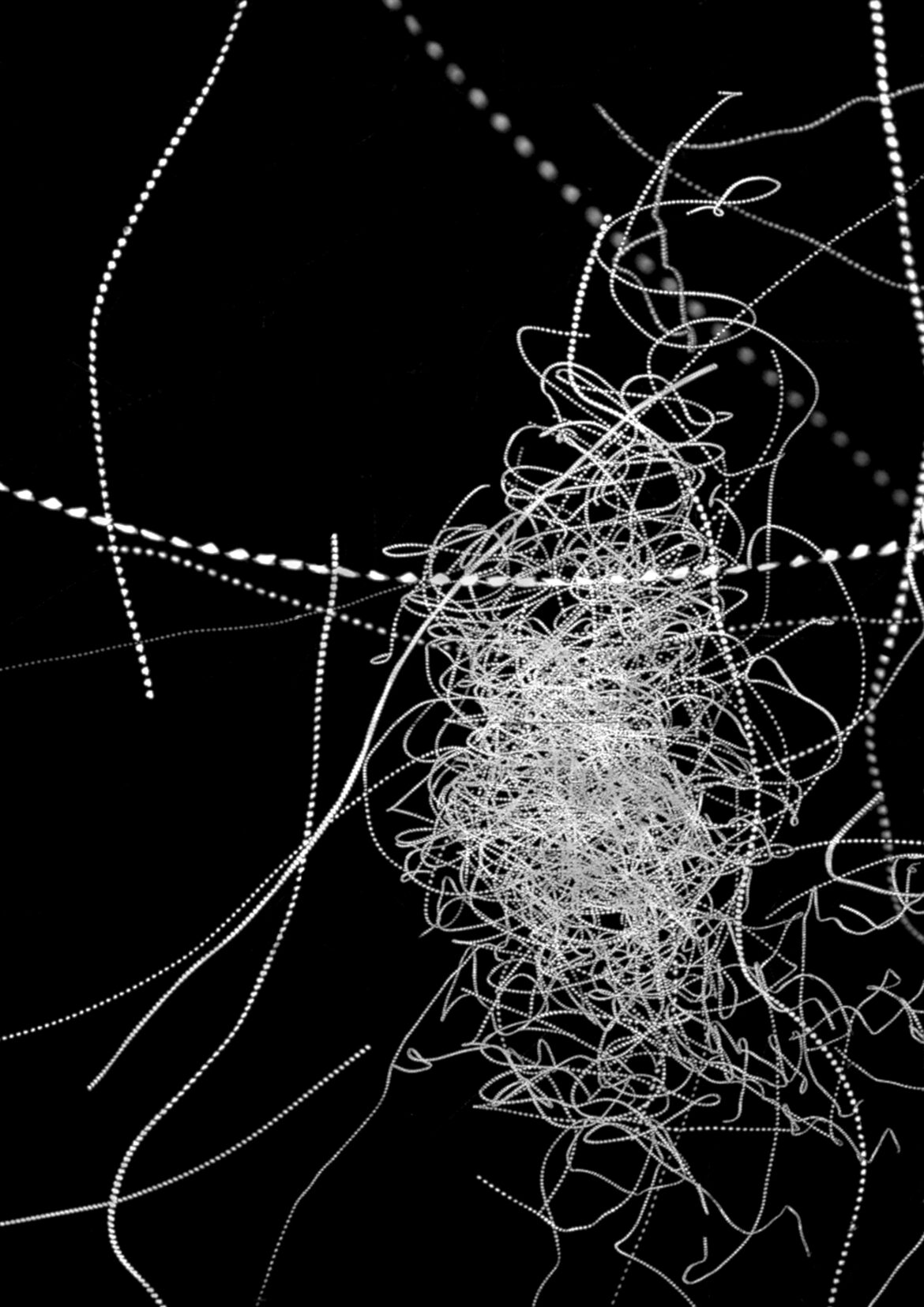

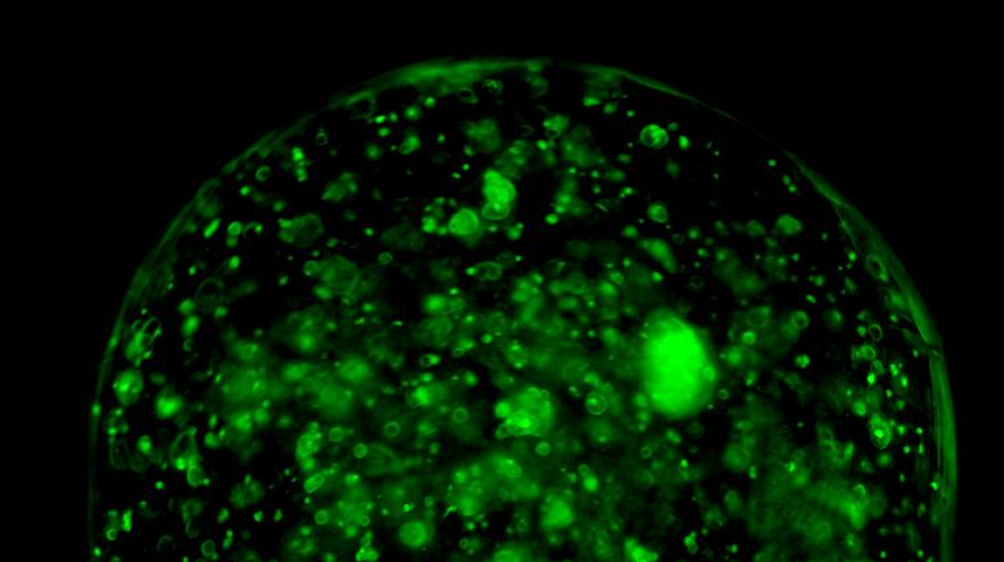

Un team di ricerca di fisici e biotecnologi, guidato da Davide Pierangeli per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Claudio Conti per la Sapienza Università di Roma, e Massimiliano Papi per l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ha scoperto che all’interno di strutture cellulari tumorali possono formarsi degli “tsunami ottici”, onde luminose di intensità estrema note in molti sistemi complessi, che possono essere sfruttate per trasmettere luce laser intensa e concentrata attraverso campioni tumorali tridimensionali di tumore pancreatico.

“Studiando la propagazione laser attraverso sferoidi tumorali – spiega Davide Pierangeli – ci siamo accorti che all’interno di un mare di debole luce trasmessa c’erano dei modi ottici di intensità estrema. Queste onde estreme rappresentano una sorgente super-intensa di luce laser di dimensioni micrometriche all’interno della struttura tumorale. Possono essere utilizzate per attivare e manipolare sostanze biochimiche”.

“Il nostro studio mostra come le onde estreme, che fino ad oggi erano rimaste inosservate in strutture biologiche, siano in grado di trasportare spontaneamente energia attraverso i tessuti – continua Claudio Conti – e possano essere sfruttate per nuove applicazioni biomediche.

“Con questo raggio laser estremo – conclude Massimiliano Papi – potremmo sondare e trattare in maniera non-invasiva una specifica regione di un organo. Abbiamo mostrato come tale luce può provocare aumenti di temperatura mirata che inducano la morte di cellule cancerose, e questo ha implicazioni importanti per le terapie fototermiche.”

Lo studio, pubblicato su Nature Communications, dimostra uno strumento totalmente nuovo nella cura al cancro.

Riferimenti:

Extreme transport of light in spheroids of tumor cells – Davide Pierangeli, Giordano Perini, Valentina Palmieri, Ivana Grecco, Ginevra Friggeri, Marco De Spirito, Massimiliano Papi, Eugenio DelRe, e Claudio Conti – Nature Communications (2023) https://doi.org/10.1038/s41467-023-40379-7

Testo e immagine dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma