QUEL PICCOLO, GRANDE PUNTO ROSSO: ECCO BiRD, IL BUCO NERO CRESCIUTO IN FRETTA 10 MILIARDI DI ANNI FA, IDENTIFICATO NEL CAMPO CIRCOSTANTE IL QUASAR J1030+0524

LA SCOPERTA ITALIANA CON IL JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

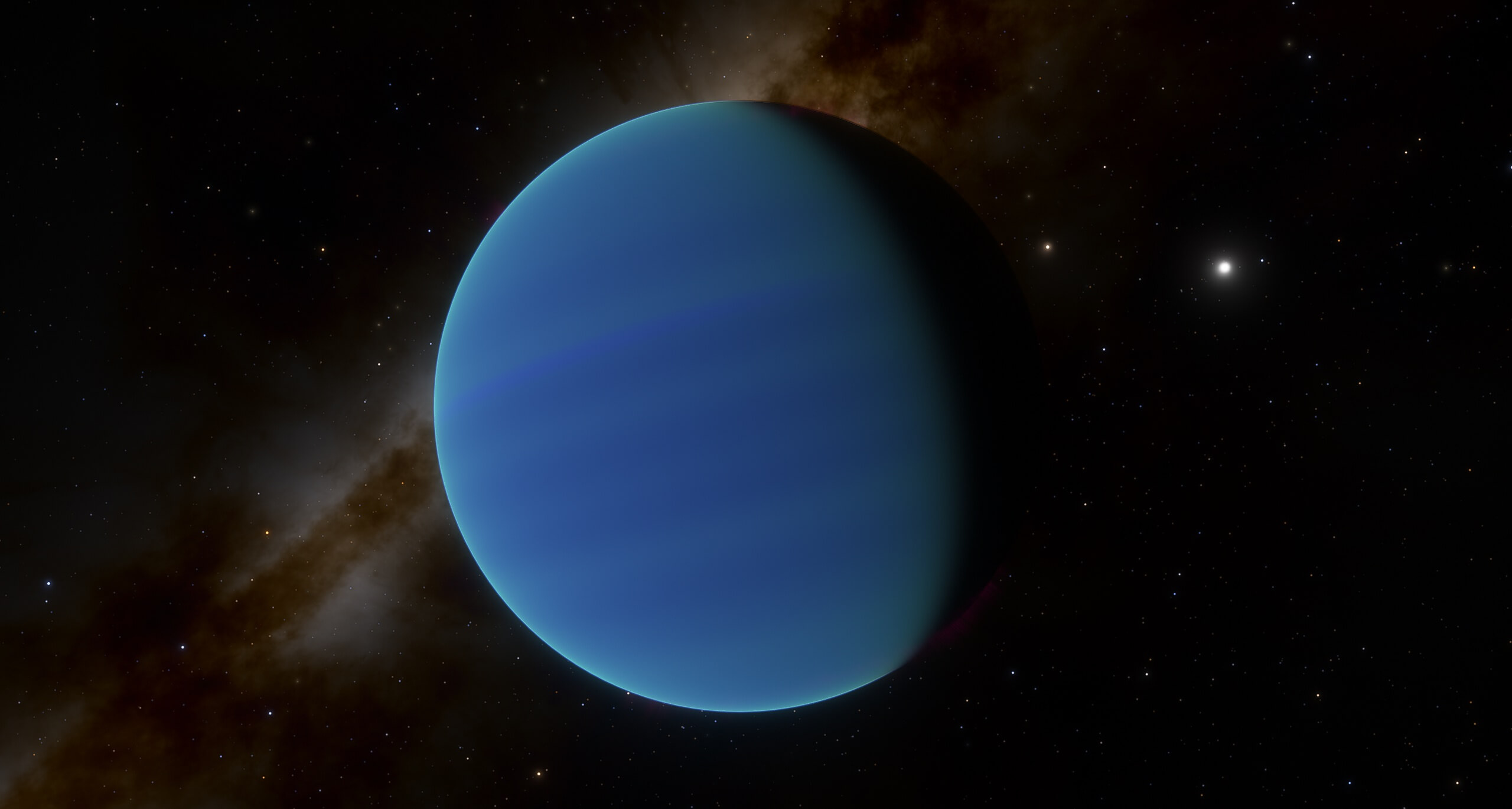

Al “mezzogiorno cosmico”, quando l’universo brillava come un enorme laboratorio in piena attività, è stato scoperto un raro punto rosso. Si chiama BiRD, acronimo di big red dot (in italiano, grande punto rosso), il nuovo oggetto cosmico scoperto con il James Webb Space Telescope da un team internazionale guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). L’oggetto è un raro rappresentante della misteriosa classe dei little red dot (LRD o in italiano piccoli punti rossi), identificati solo recentemente grazie alle capacità infrarosse del satellite delle agenzie spaziali statunitense ed europea NASA ed ESA. A produrre la luminosità di BiRD ci sarebbe un buco nero supermassiccio della massa di 100 milioni di volte quella del nostro Sole. La scoperta è in pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Osservando una regione remota del cielo, in un’epoca cosmica che gli addetti ai lavori chiamano “mezzogiorno cosmico” – ovvero un periodo compreso tra 10 e 11 miliardi di anni fa – è stato individuato un insolito punto rosso: non è una stella né un pianeta, eppure brilla con caratteristiche uniche. Grazie al James Webb Space Telescope (JWST), questa scoperta apre una finestra sulle prime fasi di crescita dei buchi neri supermassicci e rivela dinamiche finora nascoste dell’universo, offrendo dati che mettono alla prova gli attuali modelli teorici.

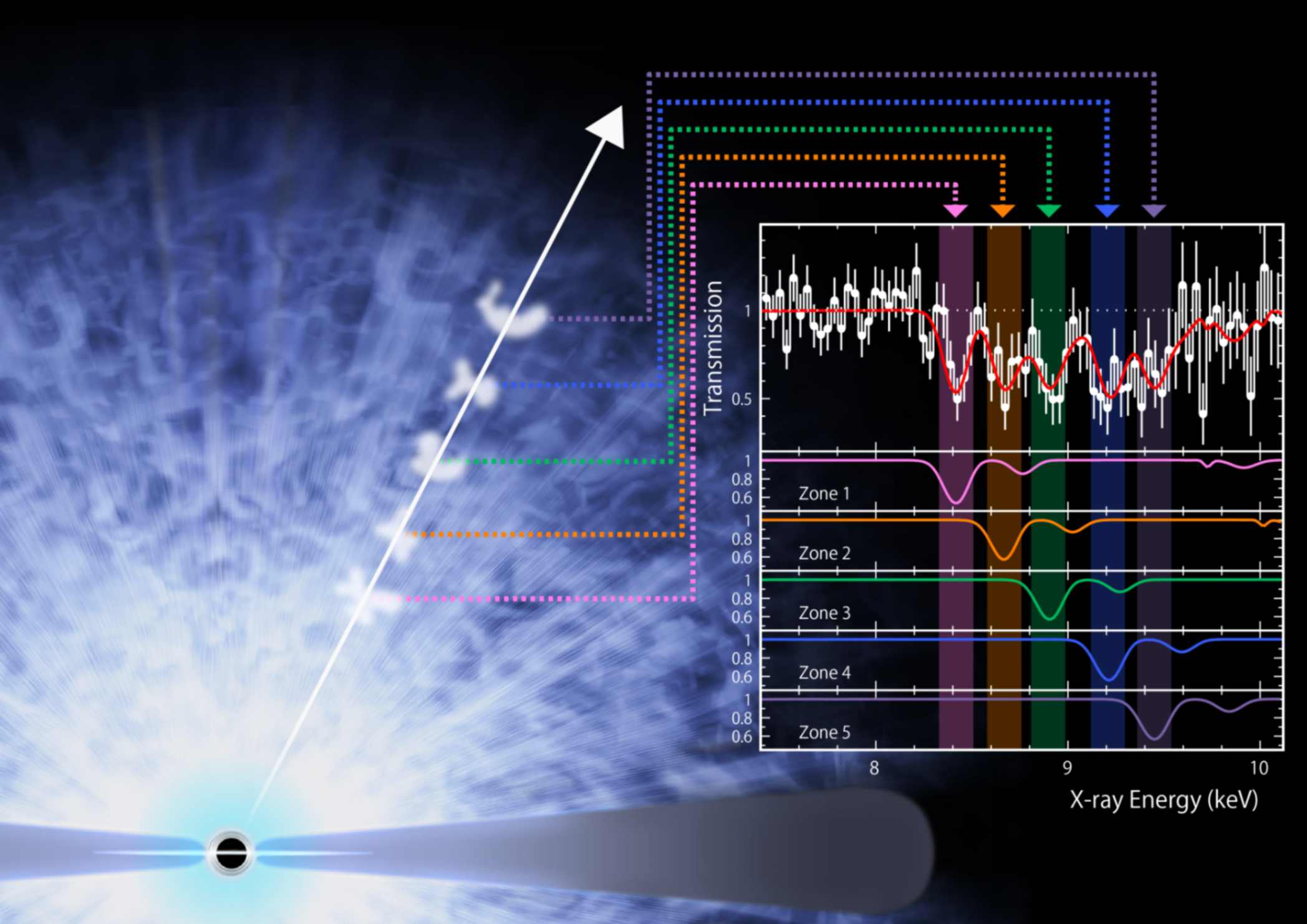

BiRD è stato identificato inaspettatamente nel campo circostante il quasar J1030+0524, una regione del cielo studiata da anni dal gruppo INAF. Analizzando con attenzione immagini e spettri ottenuti con lo strumento NIRCam a bordo di JWST, il team di ricerca ha rilevato una sorgente insolita: un punto brillante, mai rilevato nei cataloghi X e radio precedenti.

Secondo gli autori, questa scoperta rappresenta un’occasione unica per fare luce su una popolazione di oggetti cosmici ancora sconosciuta e fondamentale per comprendere l’origine e l’evoluzione dei buchi neri nell’universo.

“L’area osservata è quella attorno al quasar J1030. A partire dalle immagini calibrate, è stato elaborato un catalogo delle sorgenti presenti nel campo. È lì che ci siamo accorti di BiRD: un oggetto puntiforme, brillante, che però non era una stella e non compariva nei cataloghi X e radio già esistenti”, spiega Federica Loiacono, assegnista di ricerca INAF alla guida del team e prima autrice dello studio, “Io ho analizzato il suo spettro, che ci racconta la composizione chimica e alcune delle proprietà fisiche dell’oggetto. Abbiamo trovato segnali chiari dell’idrogeno – in particolare la riga chiamata Paschen gamma (un’impronta luminosa che rivela la presenza di idrogeno ionizzato) – e dell’elio, visibile anche in assorbimento. Questi dettagli ci hanno permesso di stimare la distanza di BiRD, scoprendo che si trova relativamente vicino a noi rispetto alla maggior parte dei little red dot finora conosciuti. Sempre dall’analisi dello spettro di questa sorgente, abbiamo potuto stimare la massa del buco nero centrale: circa 100 milioni di volte quella del Sole”.

I little red dot sono sorgenti celesti molto compatte e rosse, con proprietà spettroscopiche insolite. Si pensa che siano legate a buchi neri supermassicci in fase di crescita, ma la loro natura resta ancora misteriosa. La loro scoperta è stata possibile solo grazie alla sensibilità infrarossa del telescopio spaziale JWST. Un aspetto sorprendente è la loro assenza nelle osservazioni ai raggi X: un comportamento inatteso, visto che i buchi neri in accrescimento di solito emettono intensamente proprio in quella banda. Secondo alcune teorie, i LRD potrebbero rappresentare le prime fasi evolutive dei “semi” da cui si formano i buchi neri supermassicci, ancora nascosti da spessi strati di gas che bloccano gran parte della radiazione emessa nelle loro vicinanze.

“Prima di BiRD, a questa stessa distanza cosmica erano noti solo altri due LRD con le stesse caratteristiche spettrali, comprese le righe di elio e la Paschen gamma”, prosegue Loiacono. “Confrontando le proprietà spettrali di BiRD con quelle degli altri due, abbiamo trovato forti analogie: la larghezza delle righe, l’assorbimento, la massa del buco nero e la densità del gas sono molto simili. Questo ci ha portato a concludere che BiRD appartiene alla stessa famiglia di LRD”.

Il gruppo di ricerca ha stimato l’abbondanza dei LRD nell’universo in corrispondenza del “mezzogiorno cosmico”. I risultati hanno rivelato che questi oggetti erano ancora numerosi in quel periodo, contraddicendo studi precedenti che invece indicavano un drastico calo già in epoche ancora più antiche. Una scoperta che obbliga a rivedere i modelli sull’evoluzione dei LRD e, di conseguenza, di quella dei buchi neri supermassicci.

“La sfida ora è estendere lo studio a un numero maggiore di LRD vicini, che possiamo studiare più nel dettaglio rispetto a quelli distanti, per costruire un quadro più completo”, conclude Loiacono. “JWST ha aperto una nuova frontiera nell’astrofisica extragalattica, rivelandoci oggetti di cui non sospettavamo neppure l’esistenza, e siamo solo all’inizio di questa avventura”.

Lo studio ha coinvolto anche altri istituti come l’Università di Bologna, STSCI, Johns Hopkins University, Universitat de Barcelona, ICREA, Clemson University, Eureka Scientific, Yale University, Università degli Studi Roma Tre, University of Cambridge (UK), University College London, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik e si basa su dati spettroscopici e fotometrici ottenuti con NIRCam e accuratamente calibrati e interpretati dal team italiano.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “A big red dot at cosmic noon” di Federica Loiacono, Roberto Gilli, Marco Mignoli, Giovanni Mazzolari, Roberto Decarli, Marcella Brusa, Francesco Calura, Marco Chiaberge, Andrea Comastri, Quirino D’Amato, Kazushi Iwasawa, Ignas Juodžbalis, Giorgio Lanzuisi, Roberto Maiolino, Stefano Marchesi, Colin Norman, Alessandro Peca, Isabella Prandoni, Matteo Sapori, Matilde Signorini, Paolo Tozzi, Eros Vanzella, Cristian Vignali, Fabio Vito, e Gianni Zamorani, è stato accettato per la pubblicazione su Astronomy & Astrophysics.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF