FONDI FIS2/MUR: ALL’INAF 1,2 MILIONI DI EURO PER STUDIARE L’UNIVERSO OSCURO COL PROGETTO DARKER

Con il sostegno del Fondo Italiano per la Scienza, la ricercatrice INAF Cristiana Spingola guiderà l’ambizioso progetto DARKER per cercare minuscole lenti gravitazionali e sondare i misteri di energia e materia oscura.

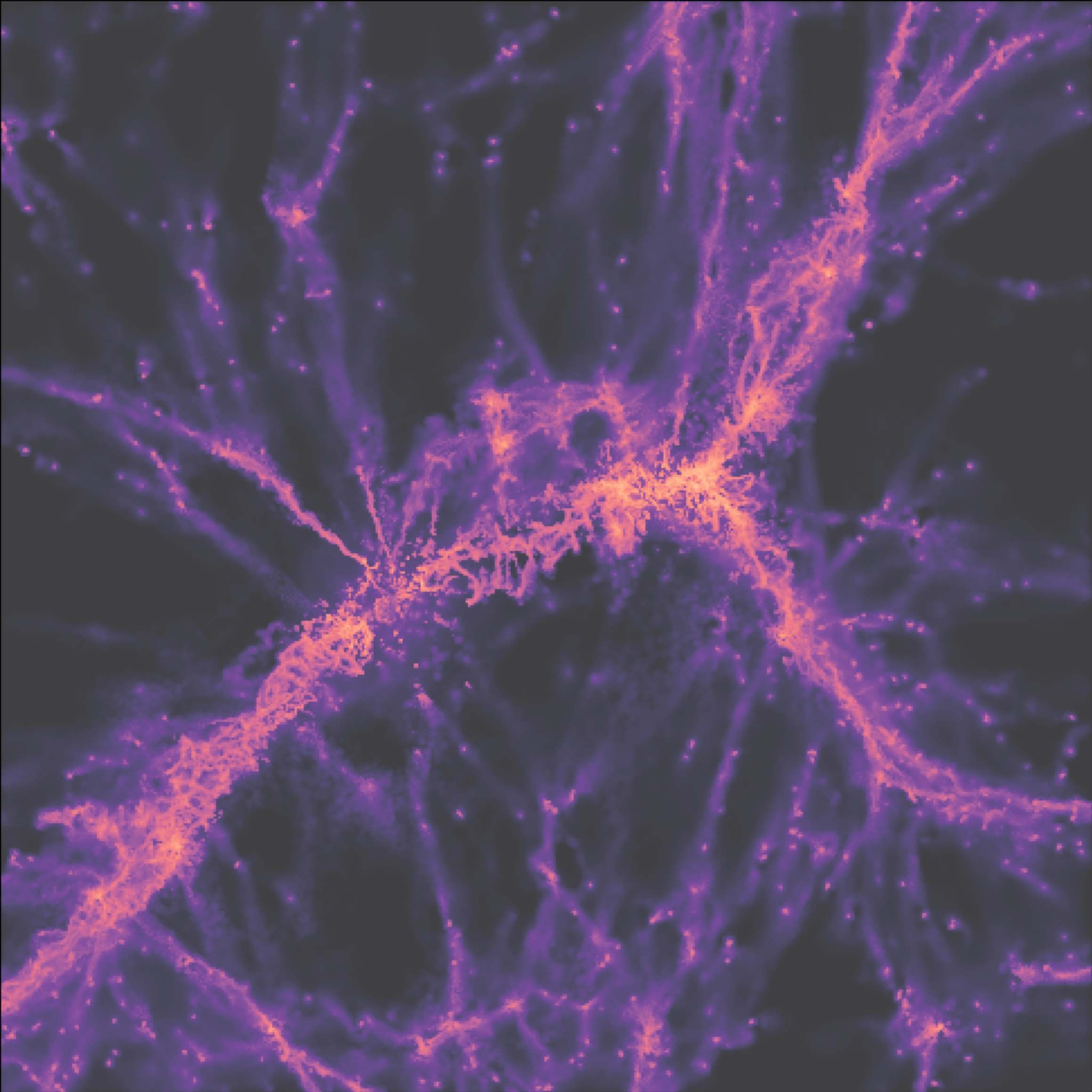

Il progetto DARKER – Accurate constraints on dark energy and dark matter using strong lensing in the era of precision cosmology riceve un finanziamento di 1,2 milioni di euro grazie al Fondo Italiano per la Scienza – FIS 2, erogato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). A guidare la ricerca sarà Cristiana Spingola, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con l’obiettivo di sondare alcuni degli enigmi più profondi della cosmologia: energia oscura e materia oscura, che insieme costituiscono circa il 95% dell’intero Universo.

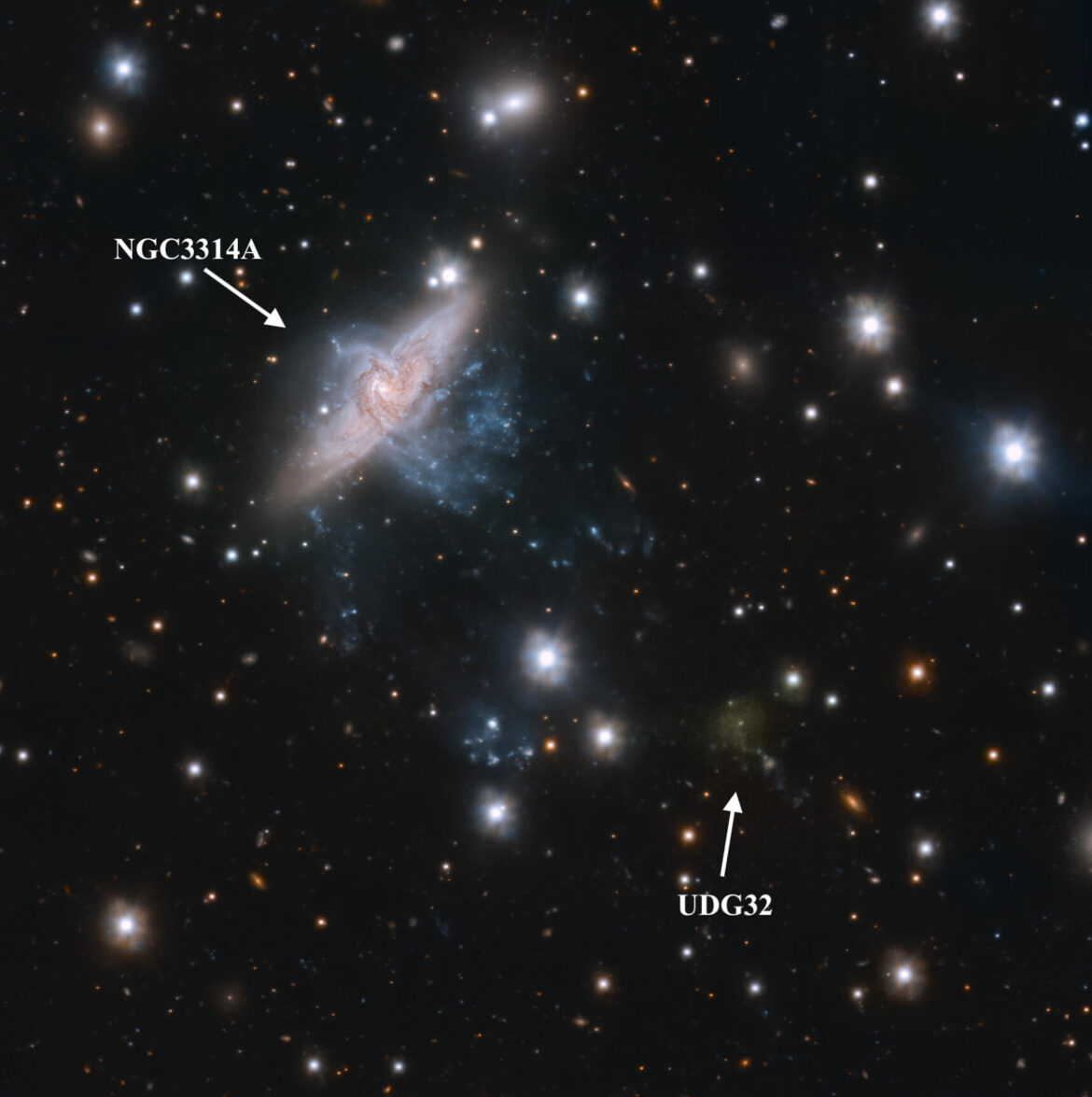

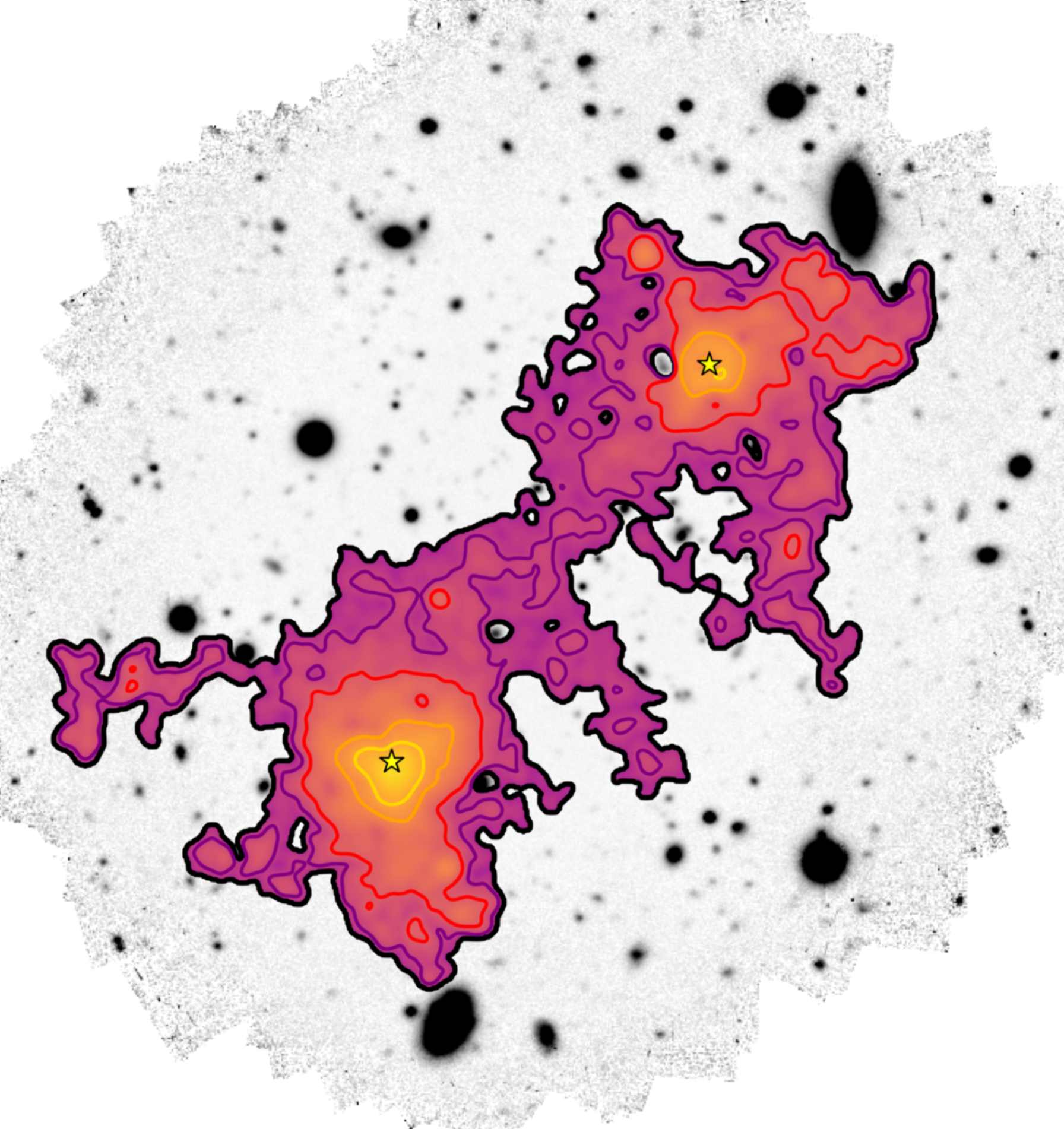

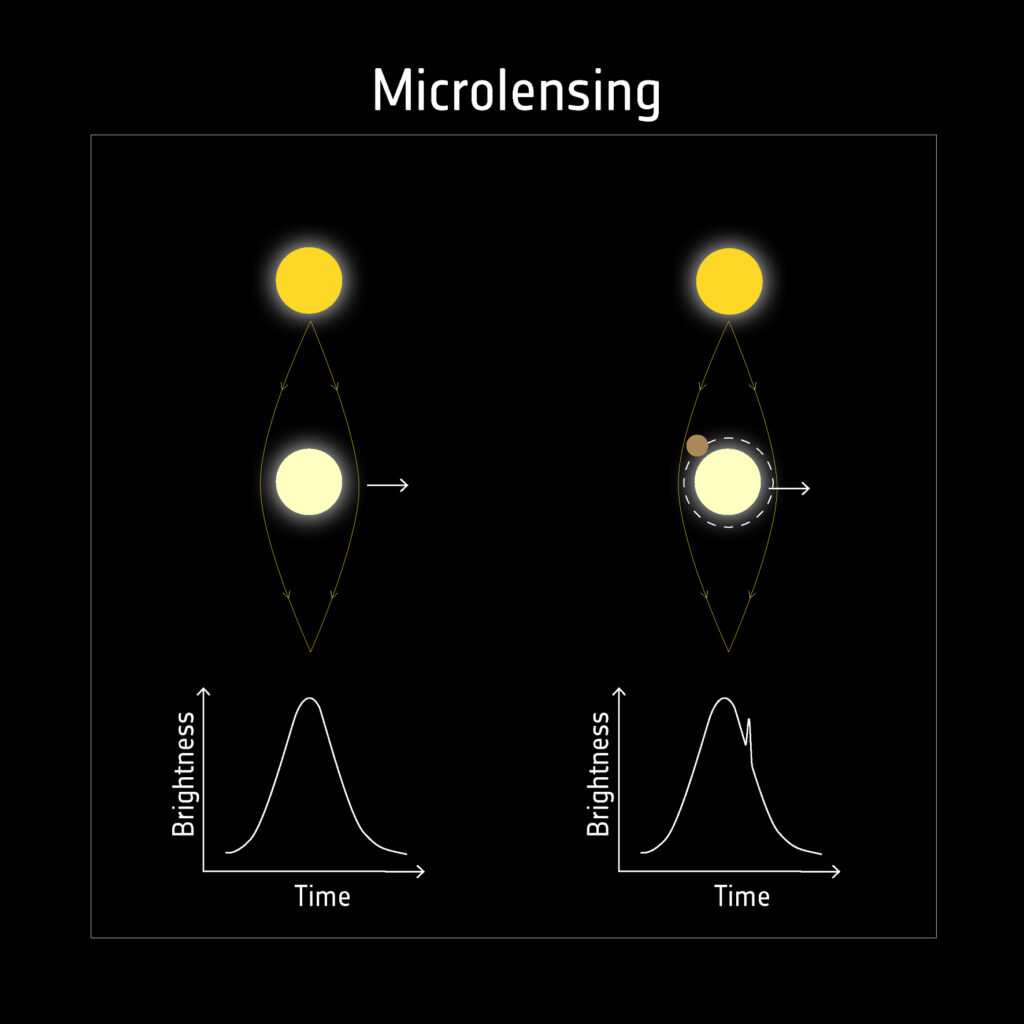

Il progetto DARKER ha l’obiettivo di scoprire nuove lenti gravitazionali molto piccole che, come potentissimi telescopi naturali, permetteranno di indagare in modo ancora più accurato alcuni aspetti dell’Universo lontano. Il fenomeno della lente gravitazionale, o lensing in inglese, è un effetto previsto dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein.

“Se un oggetto molto massiccio – come una galassia o un ammasso di galassie – si trova tra noi e una sorgente luminosa lontana – come un quasar – il suo potenziale gravitazionale può deviare la radiazione, producendo immagini multiple della sorgente di sfondo”, spiega Cristiana Spingola.

“Ogni variazione di intensità luminosa avverrà in tempi diversi nelle diverse immagini, ovvero con un ritardo temporale (time delay). È proprio quest’ultima proprietà che DARKER sfrutterà per cercare questi oggetti estremamente rari, finora sfuggiti all’osservazione”.

La particolarità del progetto risiede quindi nel suo approccio innovativo: per la prima volta, la ricerca di lenti gravitazionali verrà condotta nel dominio temporale (time-domain) invece che tramite immagini statiche. Per la conferma delle “candidate lenti” serviranno osservazioni ad altissima risoluzione angolare. In questo contesto osservazioni con i tre radiotelescopi italiani dell’INAF – il Sardinia Radio Telescope (Cagliari) e le parabole gemelle di Medicina (Bologna) e Noto (Siracusa) – in modalità VLBI (Very Long Baseline Interferometry), saranno fondamentali per determinare la natura di queste rarissime lenti gravitazionali di piccolissima massa.

“Sappiamo ancora troppo poco di materia ed energia oscura. Grazie a questo approccio innovativo, potremo identificare simultaneamente lenti gravitazionali molto piccole e sorgenti variabili sullo sfondo, finora invisibili con le tecniche tradizionali”,

commenta Spingola, la quale svolgerà il suo progetto presso l’Istituto di Radioastronomia e in collaborazione con l’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio, le due sedi bolognesi dell’INAF.

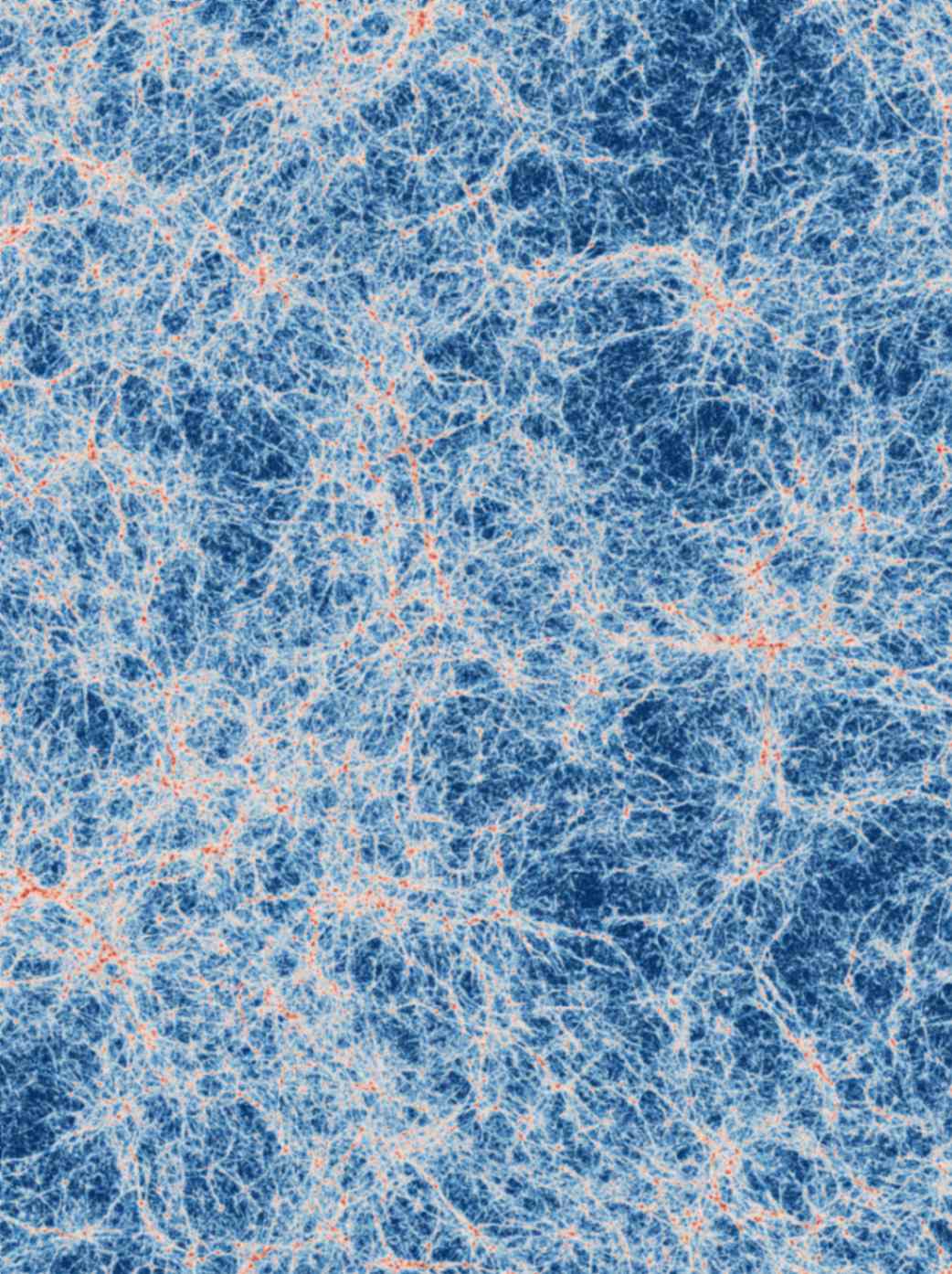

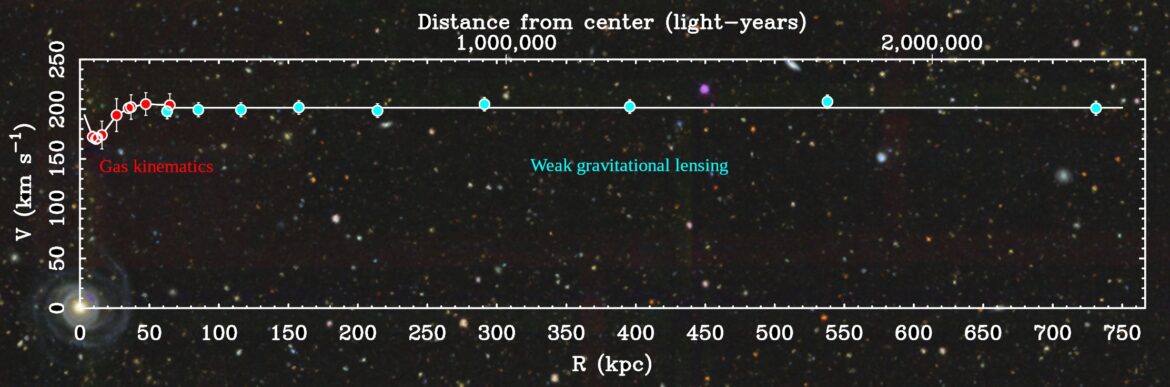

Il progetto punta quindi a identificare centinaia di nuove lenti usando dati raccolti in passato dai telescopi spaziali GAIA e Fermi, cercando in particolare oggetti molto compatti con masse di pochi milioni di masse solari, la cui esistenza – o assenza – potrebbe aiutare a chiarire la vera natura della materia oscura, distinguendo tra modelli ‘freddi’ o ‘caldi’.

Spingola Aggiunge: “La conferma finale della natura di questi oggetti sarà possibile solo usando la tecnica della Very Long Baseline Interferometry, di cui l’INAF vanta un’esperienza storica ed è oggi tra i protagonisti della tecnica VLBI in Europa, con le sue strutture radioastronomiche che rappresentano un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale”.

DARKER contribuirà anche alla determinazione precisa della costante di Hubble (H₀), parametro che misura la velocità di espansione dell’Universo.

“Questa misura sarà indipendente da quelle attualmente disponibili e potrà aiutare a risolvere una delle più grandi controversie dell’astrofisica moderna, la cosiddetta ‘tensione di Hubble’, che consiste nel disaccordo tra le stime di H₀ ottenute da osservazioni dell’universo primordiale e quelle basate su misure più vicine a noi. DARKER potrebbe rappresentare, quindi, un passo importante per fare luce sull’Universo oscuro”, conclude la ricercatrice.

Originaria di Perugia e laureata in Astrofisica all’Università di Bologna, Cristiana Spingola si è formata scientificamente tra Italia e Paesi Bassi, dove ha conseguito il dottorato all’Università di Groningen. Ricercatrice a tempo indeterminato dal 2023, è esperta di interferometria radio e lensing gravitazionale, e partecipa attivamente alla preparazione scientifica della prossima generazione di interferometri radio, come quelli del progetto SKA.

Il finanziamento complessivo è stato erogato nell’ambito del macrosettore Physical Sciences and Engineering – Universe Sciences del FIS 2. I fondi FIS sostengono ogni anno progetti di ricerca altamente innovativi nei principali settori scientifici, seguendo il modello dell’European Research Council (ERC).

Testo e immagine dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF