Sotto la superficie: l’energia solare nel mondo subacqueo con le celle solari a perovskite

Una ricerca pubblicata sulla rivista Energy & Environmental Materials ha dimostrato che le celle solari a perovskite possono funzionare in modo efficiente anche in ambiente acquatico, aprendo la strada a tecnologie energetiche innovative per l’uso subacqueo. Lo studio è frutto della collaborazione tra due Istituti di ricerca del CNR, l’Università degli studi di Roma Tor Vergata e la società BeDimensional SpA.

L’energia solare potrebbe presto trovare una nuova e sorprendente applicazione: il fondo del mare. Una ricerca pubblicata sulla rivista Energy & Environmental Materials ha, infatti, dimostrato che le celle solari a perovskite possono funzionare in modo efficiente anche in ambiente acquatico, aprendo la strada a tecnologie energetiche innovative per l’uso subacqueo.

Lo studio è frutto della collaborazione tra il Consiglio nazionale delle ricerche – coinvolto con l’Istituto di struttura della materia (CNR-ISM) e l’Istituto per i processi chimico-fisici (CNR-IPCF) – l’università di Roma Tor Vergata e la società BeDimensional SpA, leader nella produzione di materiali bidimensionali.

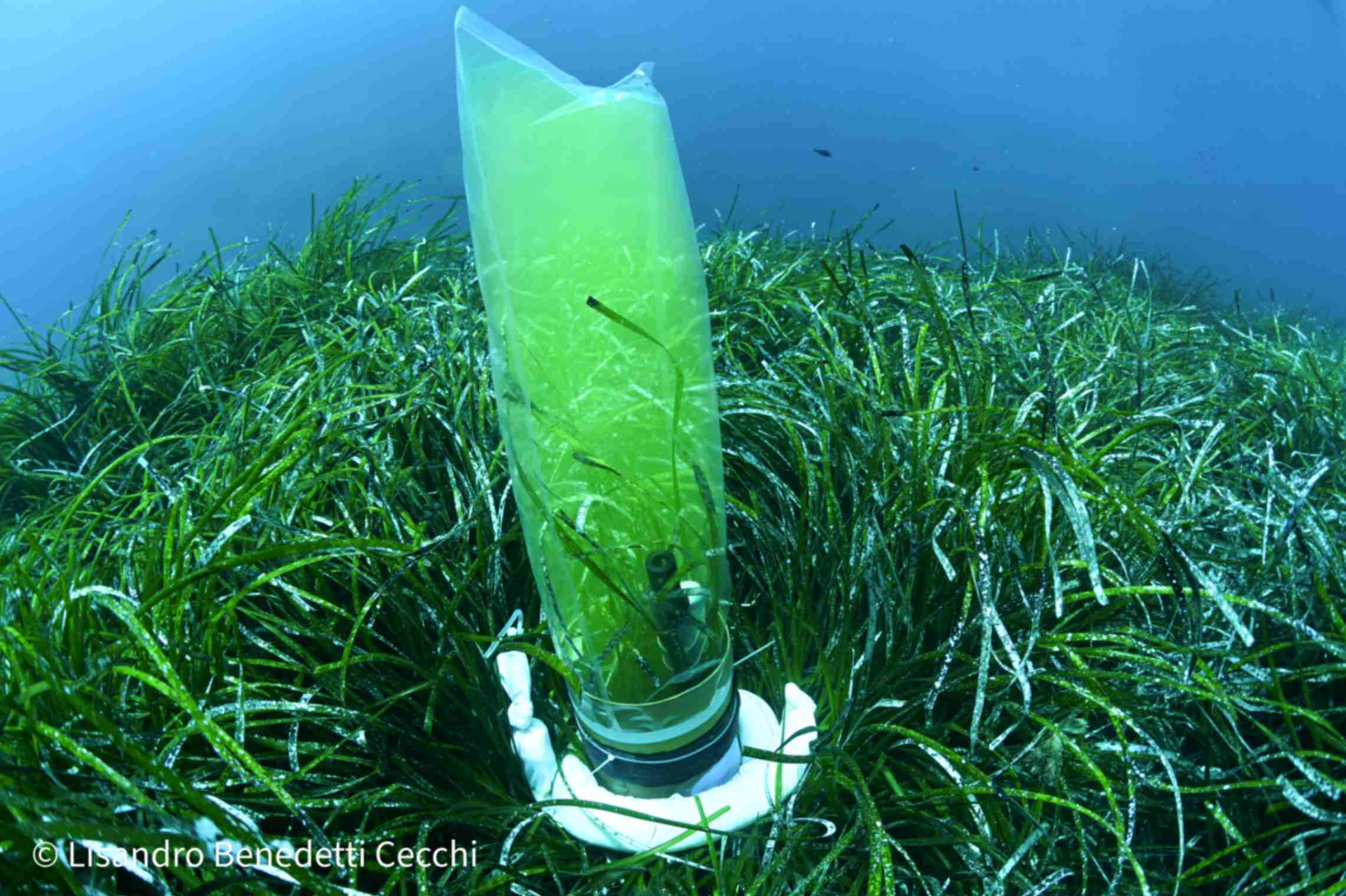

Sotto i 50 metri di profondità, solo la luce blu-verde riesce a penetrare efficacemente: le celle solari a perovskite, già note per la loro efficienza e versatilità, si sono dimostrate particolarmente adatte a sfruttare questa luce residua. I test condotti con una specifica perovskite di composizione FAPbBr₃, hanno mostrato prestazioni sorprendenti: immerse nei primi centimetri d’acqua, queste celle producono più energia rispetto a quando sono esposte all’aria.

“Merito delle caratteristiche ottiche dell’acqua e del suo effetto rinfrescante, che migliora l’efficienza del dispositivo”, spiega Jessica Barichello, ricercatrice del CNR-ISM che ha coordinato lo studio. “Un ulteriore test di durata ha verificato anche l’aspetto ambientale: grazie all’efficace incapsulamento, basato su un adesivo polimerico idrofobico sviluppato da BeDimensional, dopo 10 giorni di immersione in acqua salata, le celle solari hanno rilasciato quantità minime di piombo, ben al di sotto dei limiti imposti per l’acqua potabile”.

“Grazie alla collaborazione con il CNR-ISM e BeDimensional e alla tecnologia disponibile nel nostro laboratorio Chose, abbiamo validato l’intero processo per l’applicazione del materiale fotovoltaico in perovskite in ambienti subacquei dove vengono sfruttate efficacemente le sue proprietà. Una nuova sperimentazione per noi – commenta Fabio Matteocci, professore associato del dipartimento di Ingegneria elettronica dell’università di Roma Tor Vergata – dal momento che il nostro studio parte dallo sviluppo di nuovi dispositivi fotovoltaici semitrasparenti tramite processi industriali facilmente scalabili per applicazione su edifici”.

Oggi troviamo pannelli solari su tetti, serre, edifici, persino nello spazio, ma l’ambiente marino è ancora una frontiera poco esplorata.

“Questo lavoro pionieristico non solo mostra che le perovskiti possono operare anche in condizioni umide, ma apre nuove possibilità per l’utilizzo sostenibile dello spazio subacqueo, sempre più impiegato in attività come l’agricoltura marina, l’invecchiamento del vino e altre applicazioni innovative”, conclude Barichello.

Roma, 16 luglio 2025

Riferimenti bibliografici:

Jessica Barichello, Peyman Amiri, Sebastiano Bellani, Cosimo Anichini, Marilena Isabella Zappia, Luca Gabatel, Paolo Mariani, Farshad Jafarzadeh, Francesco Bonaccorso, Francesca Brunetti, Matthias Auf der Maur, Giuseppe Calogero, Aldo Di Carlo, Fabio Matteocci, Beneath the Surface: Investigating Perovskite Solar Cells Under Water, Energy & Environmental Materials e70069, DOI: https://doi.org/10.1002/eem2.

Testo dagli Uffici Stampa dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e del Consiglio Nazionale delle Ricerche