Fossili di grandi squali e mammiferi marini raccontano come è cambiato il Mediterraneo dopo la Crisi di Salinità del Messiniano

L’Università di Pisa ha partecipato a uno studio sulle conseguenze del “gigante salino” formatosi oltre cinque milioni di anni fa

Tra 7,2 e 5,3 milioni di anni fa, nell’intervallo di tempo che i geologi chiamano Messiniano, le specie marine del Mediterraneo furono decimate da un aumento vertiginoso di sale nelle acque del mare, con una perdita di biodiversità che riuscì a ricostituirsi solo nel corso di oltre un milione e mezzo di anni. In uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Science, un gruppo internazionale di geologi e paleontologi composto da 29 scienziati di 25 università e istituti di ricerca europei è stato in grado di quantificare tale perdita di biodiversità nel Mar Mediterraneo in corrispondenza della Crisi di Salinità del Messiniano e il successivo recupero biotico.

Guidato da Konstantina Agiadi dell’Università di Vienna, tale team di ricerca ha visto la partecipazione dell’Università di Pisa nelle persone del professor Giovanni Bianucci e del ricercatore Alberto Collareta, paleontologi del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa.

Sulla base di un estensivo censimento del registro fossile risalente al Miocene Superiore e al Pliocene Inferiore (da 12 a 3,6 milioni di anni fa), il team ha scoperto che i due terzi delle specie marine del Mar Mediterraneo del Pliocene Inferiore era differente da quelle presenti nel bacino precedentemente alla Crisi di Salinità del Messiniano. Solo 86 delle 779 specie endemiche del Mediterraneo (presenti, cioè, esclusivamente in tale bacino) sopravvissero agli sconvolgimenti ambientali conseguenti alla separazione dall’Oceano Atlantico.

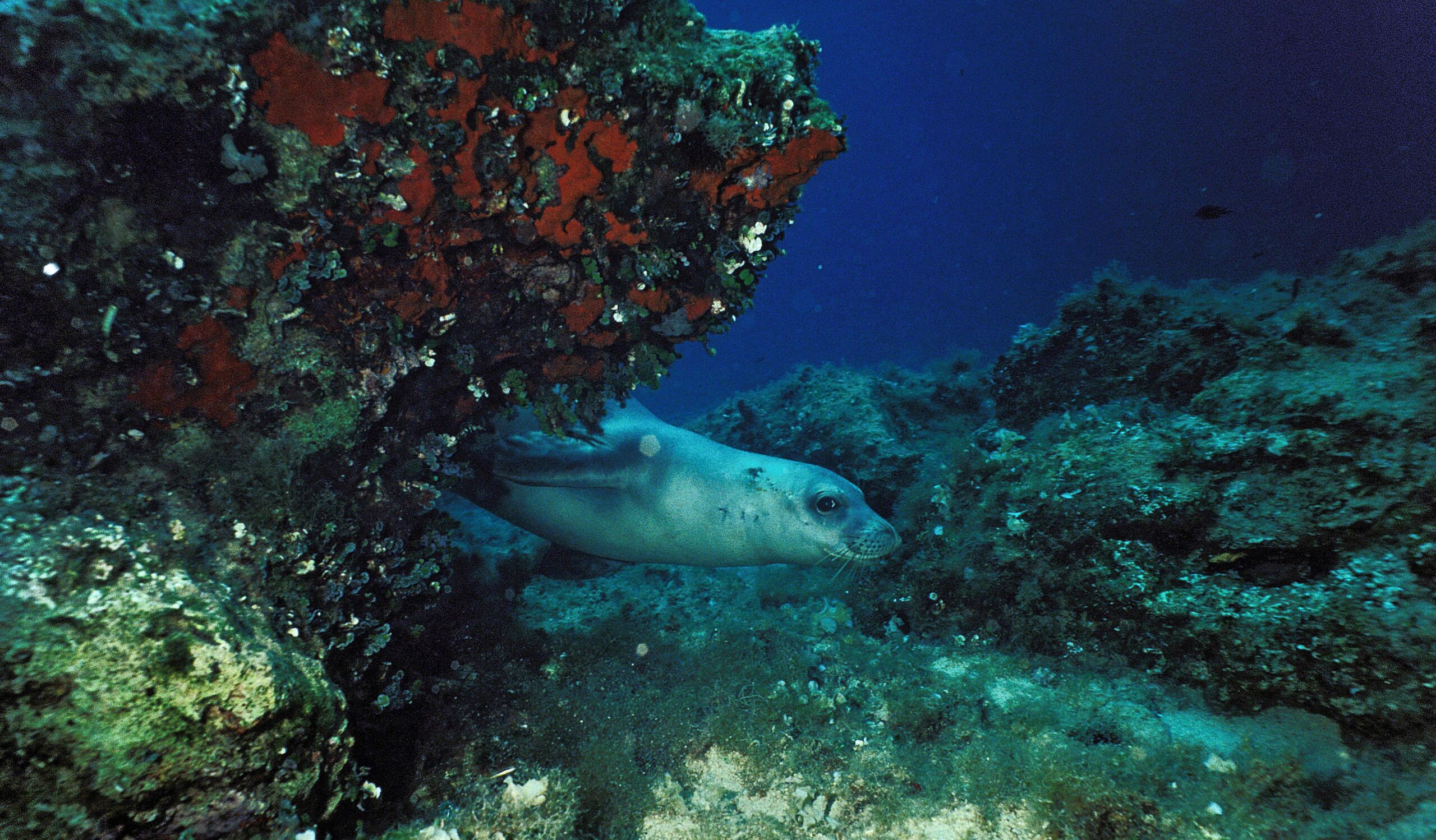

In particolare, i due ricercatori dell’Università di Pisa hanno analizzato le evidenze paleontologiche dei popolamenti a squali e mammiferi marini del Mar Mediterraneo a cavallo di questo grande evento geologico.

“Mentre il registro fossile, nel suo complesso, suggerisce un drastico impatto della Crisi di Salinità del Messiniano sulle forme di vita presenti nel Mediterraneo – spiega Alberto Collareta – i fossili di squali offrono delle informazioni diverse e complementari. In particolare, il rinnovamento faunistico che si osserva nel Pliocene Inferiore – con la comparsa nel Mar Mediterraneo di forme moderne come lo squalo bianco (Carcharodon carcharias) e il declino di altri predatori apicali più tipici del Miocene (ad esempio il famoso ‘Megalodon’) – riflette fenomeni evolutivi e turnover faunistici osservabili alla scala globale più che eventi relativi dalla portata regionale. In questo senso, il biota mediterraneo che rinacque dalle ceneri della crisi messiniana fu dunque necessariamente altro rispetto a quello che aveva caratterizzato il bacino nel corso del Miocene”.

“Una dinamica simile si osserva anche nell’evoluzione della fauna a cetacei del Mediterraneo – osserva Giovanni Bianucci – con l’emergere e la rapida diversificazione dei delfini oceanici (famiglia Delphinidae) nel Pliocene Inferiore, come testimoniato da un eccezionale record fossile rinvenuto in Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna. Analogamente a quanto osservato per gli squali, la comparsa di forme moderne coincide con il declino di specie tipicamente mioceniche, come i grandi capodogli macropredatori. Il fatto che anche questo turnover tra i cetacei abbia avuto una portata globale suggerisce che la coincidenza temporale degli eventi non sia casuale: un fenomeno regionale, ma comunque catastrofico, come la Crisi di Salinità Messiniana, potrebbe infatti aver avuto ripercussioni su scala mondiale sugli ecosistemi marini”.

Questo nuovo studio apre a nuove prospettive sulla Crisi di Salinità Messiniana e provvede, per la prima volta, a una quantificazione sinottica delle conseguenze di tale crisi su molti gruppi di organismi marini. Allo stesso tempo, esso fornisce uno stimolo per ulteriori questioni di ricerca: dove si rifugiarono le poche specie endemiche del Mediterraneo miocenico che furono in grado di sopravvivere alla Crisi di Salinità Messiniana? Quale fu l’impatto dei molti altri “giganti salini” che punteggiano la crosta terrestre? Quale sono le lezioni che questo evento può insegnarci nell’attuale contesto di crisi biologica?

La Crisi di Salinità del Messiniano

Da oltre cinquant’anni la comunità scientifica si interroga sulle cause e le conseguenze della Crisi di Salinità del Messiniano, e soprattutto sull’impatto di un evento tanto eccezionale sugli ecosistemi mediterranei. Ipotesi contrastanti si sono confrontate – e talvolta scontrate – nel corso dei decenni: alcuni ricercatori hanno ipotizzato la quasi completa sterilizzazione di un Mar Mediterraneo divenuto eccessivamente salino, mentre altri hanno argomentato a favore della persistenza locale di corpi d’acqua a salinità normale e di ecosistemi francamente marini per tutta la durata della Crisi di Salinità del Messiniano.

Riconosciuto nelle sue proporzioni titaniche nei primi anni ’70 del secolo scorso, questo “gigante salino” si formò in un bacino in via di disseccamento a seguito dell’emersione dei corridoi marini che fino ad allora avevano connesso il Mediterraneo all’Oceano Atlantico nell’area ispano-marocchina garantendo l’afflusso costante di acque marine di origine atlantiche nell’arida regione mediterranea. Tali condizioni estreme si protrassero alcune centinaia di migliaia di anni: il ritorno a condizioni marine normali avvenne soltanto 5,3 milioni di anni fa, all’inizio dell’epoca pliocenica, in conseguenza dell’apertura dello Stretto di Gibilterra e a seguito di una breve fase in cui le acque mediterranee divennero salmastre.

Testo e immagini dal Polo Comunicazione CIDIC – Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’Università di Pisa.