GRB 221009A, IL LAMPO GAMMA PIÙ LUMINOSO DI TUTTI I TEMPI

Il potente lampo di raggi gamma scoperto il 9 ottobre 2022 è un evento estremamente raro, che si verifica una volta ogni 10mila anni. Le osservazioni, realizzate da telescopi nello spazio e a terra con forte coinvolgimento italiano, saranno determinanti per comprendere le colossali esplosioni da cui hanno origine i lampi gamma. L’annuncio oggi durante una conferenza stampa presso il meeting della High Energy Astrophysics Division della American Astronomical Society, alle Hawaii, in occasione della pubblicazione dei primi risultati, che vedono la partecipazione di numerosi team di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Agenzia Spaziale Italiana.

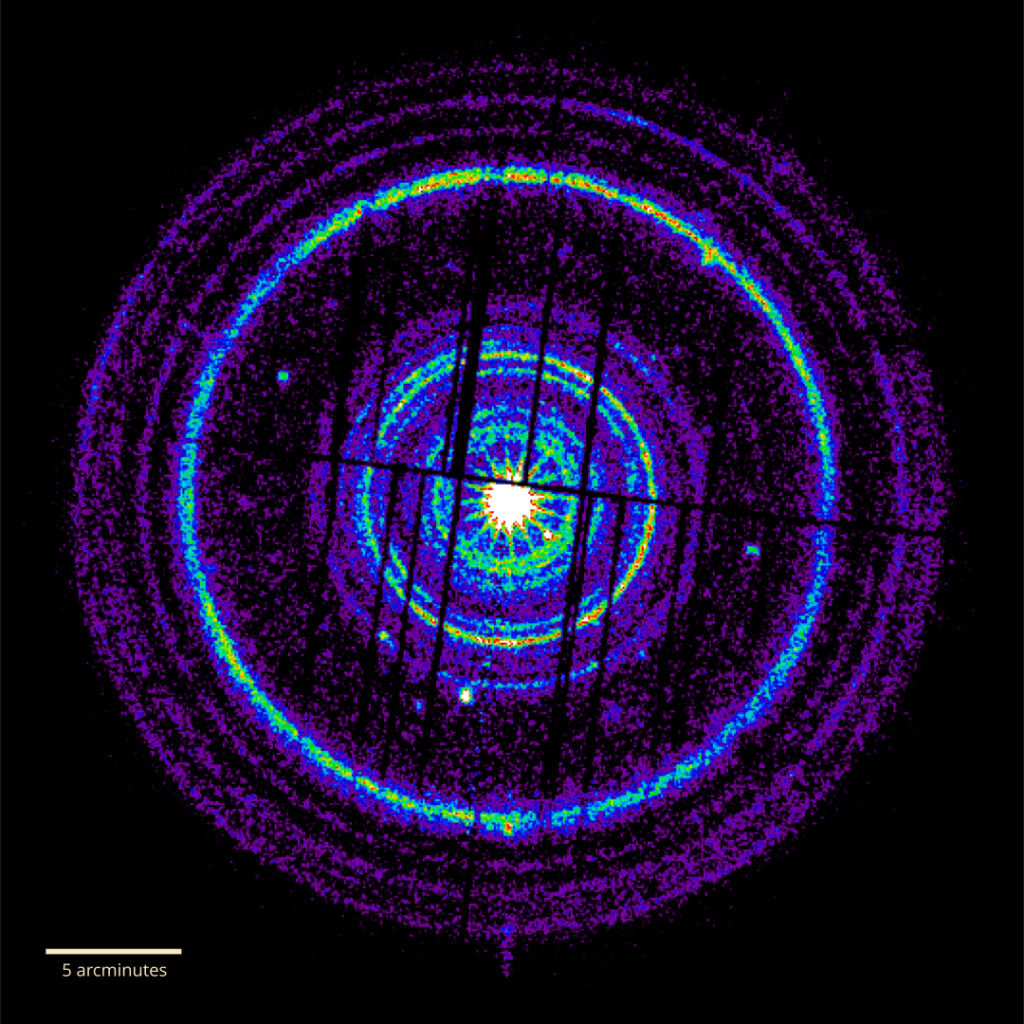

Crediti: NASA/Swift/A. Beardmore (University of Leicester)

Il 9 ottobre 2022, numerosi telescopi spaziali in orbita attorno alla Terra e sonde operanti in diverse aree del Sistema solare hanno rivelato un forte impulso di radiazione ad altissima energia, seguita da un’emissione prolungata su tutto lo spettro elettromagnetico. La sorgente era un lampo di raggi gamma (gamma ray burst, GRB), una delle esplosioni più potenti dell’universo, così eccezionale da guadagnarsi subito il soprannome di “BOAT” dall’inglese “Brightest Of All Time”, ovvero “il più luminoso di tutti i tempi”.

Crediti: ESA/XMM-Newton/M. Rigoselli (INAF)

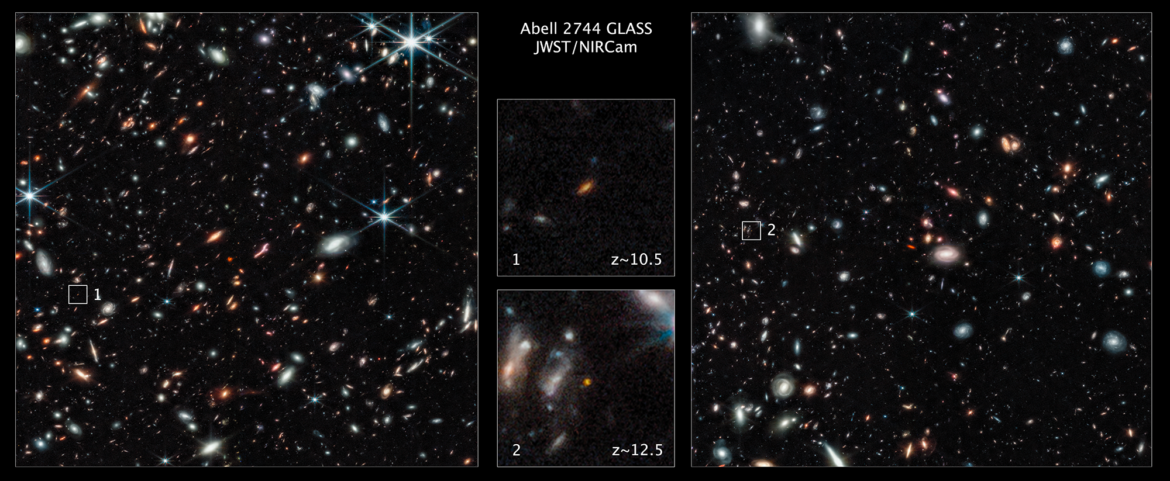

Chiamato correntemente GRB 221009A, il lampo è stato rivelato per la prima volta dal Fermi Gamma-Ray Space Telescope della NASA, che vede un fondamentale contributo dell’Italia attraverso l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), mentre il primo a dare l’annuncio è stato il satellite Neil Gehrels Swift Observatory, sempre della NASA, anch’esso con una forte partecipazione italiana attraverso ASI e INAF. Inizialmente si riteneva che la sua sorgente potesse trovarsi nella nostra galassia, la Via Lattea, ma ulteriori dati raccolti da Swift e Fermi e dal satellite INTEGRAL dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno indicato un’origine molto più lontana. Grazie alle osservazioni realizzate poche ore dopo con lo strumento X-Shooter sul Very Large Telescope dell’ESO, in Cile, si è potuta finalmente identificare la sorgente del GRB: una galassia a circa 2 miliardi di anni-luce da noi. Si tratta di una distanza ragguardevole dalla Via Lattea ma relativamente vicina se si considerano le immense scale cosmiche. È il GRB più intenso di cui sia mai stata misurata la luminosità, e il più luminoso mai visto dalla Terra nei 55 anni da quando i primi satelliti per lo studio dei raggi gamma sono stati messi in orbita. È inoltre uno dei più vicini mai osservati tra i GRB lunghi, quelli la cui emissione iniziale dura più di 2 secondi.

Marco Tavani, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dichiara: “Il lampo gamma cosmico GRB 221009A è un evento a dir poco eccezionale per vari motivi. Prima di tutto, per la sua intrinseca potenza, durata e straordinaria intensità; ma anche per il fatto che si sia verificato, in termini cosmici, relativamente vicino alla Terra. Una combinazione rara, che non ha eguali tra i lampi gamma cosmici osservati negli ultimi decenni. La radiazione X e gamma delle prime fasi di GRB 221009A, e di seguito quella radio, ottica e X nella fase di emissione ritardata, è stata rivelata da diversi telescopi da terra e dallo spazio in cui l’Istituto Nazionale di Astrofisica è fortemente coinvolto se non primo attore. I telescopi utilizzati nello studio di questo GRB sono equipaggiati con strumenti all’avanguardia per poter catturare la radiazione dalla sorgente associata a GRB 221009A, analizzarla e comprendere i dettagli della poderosa esplosione da cui ha avuto origine. Il lavoro delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori, che hanno guidato diversi studi sin dalle prime fasi di GRB 221009A, è stato fondamentale per caratterizzare questo peculiare lampo gamma cosmico e coglierne a pieno le sue potenzialità per la comprensione dei fenomeni più energetici dell’Universo che portano alla formazione delle stelle di neutroni e dei buchi neri”.

L’analisi dei dati, confrontati con quelli di circa 7mila GRB osservati nei decenni passati con il telescopio spaziale Fermi e lo strumento russo Konus a bordo del satellite NASA Wind, ha permesso di stimare la frequenza con cui si verifica un evento così luminoso e relativamente vicino: una volta ogni 10mila anni. Il lampo era così luminoso che ha letteralmente accecato la maggior parte degli osservatori spaziali a raggi gamma, che non hanno potuto misurare la reale intensità dell’emissione. Dopo aver ricostruito i dati mancanti di Fermi e grazie al confronto con i risultati del team russo che lavora sui dati Konus e con i team cinesi che analizzano le osservazioni del rivelatore GECAM-C a bordo del satellite SATech-01 e degli strumenti a bordo dell’osservatorio Insight-HXMT, si è dimostrato che l’esplosione è stata 70 volte più luminosa di qualsiasi altra mai vista.

L’evento è stato così brillante che la sua radiazione residua, il cosiddetto afterglow, è ancora visibile e rimarrà tale per molto tempo. I risultati sono stati presentati oggi durante il meeting della High Energy Astrophysics Division della American Astronomical Society a Waikoloa, Hawaii. Gli articoli che presentano i risultati sono stati pubblicati in un numero speciale della rivista The Astrophysical Journal Letters e su Astronomy & Astrophysics.

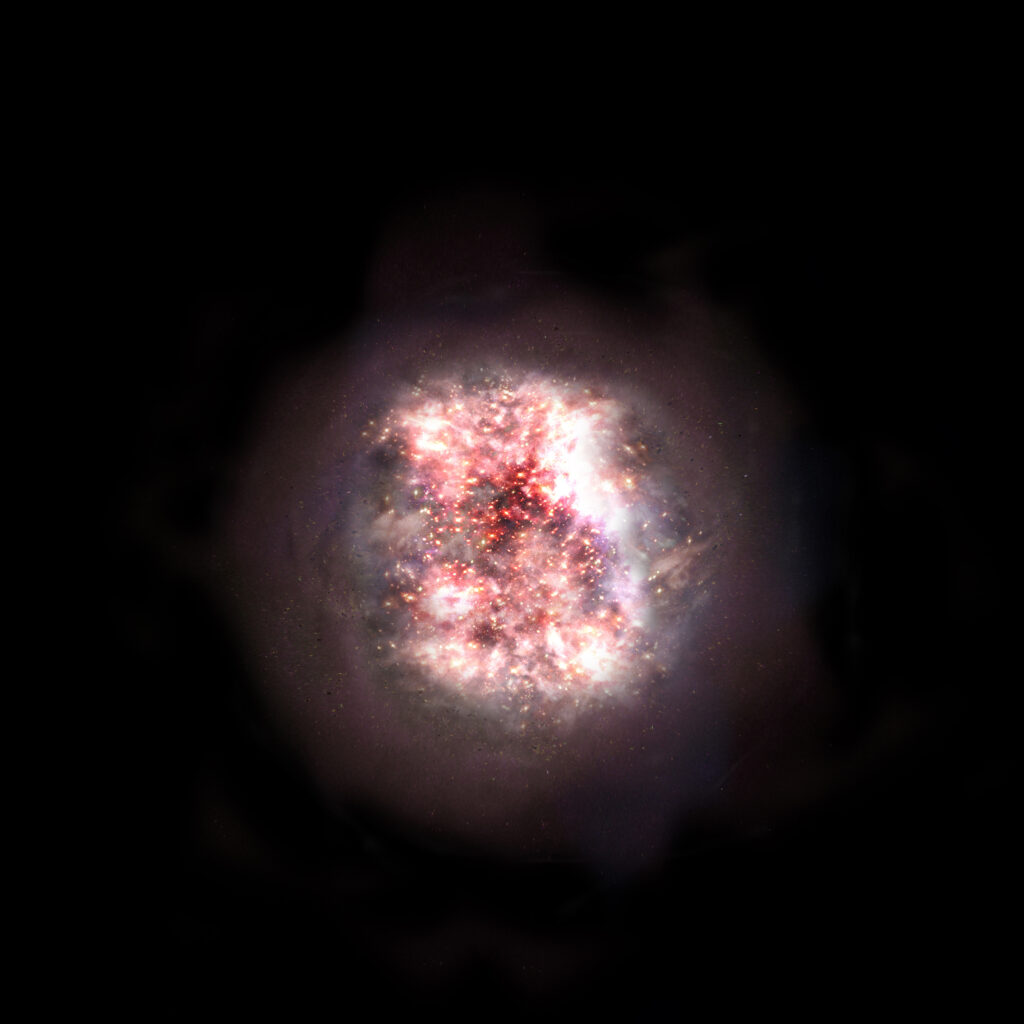

Hanno osservato il GRB anche lo strumento NICER a bordo della Stazione spaziale internazionale, il telescopio spaziale NuSTAR della NASA, la sonda Voyager 1 che esplora lo spazio interstellare, il satellite italiano AGILE, realizzato dall’ASI con il contributo di INAF e INFN, e diversi satelliti dell’ESA, tutti con importanti contributi italiani: dai telescopi spaziali XMM-Newton e INTEGRAL alle sonde Solar Orbiter e BepiColombo fino al satellite Gaia. INTEGRAL, trovandosi in posizione ottimale, ne ha registrato sia l’emissione immediata sia l’afterglow con un’accuratezza senza precedenti. Gli scienziati ritengono che i GRB lunghi, come questo, derivino dal collasso del nucleo di una stella massiccia e la conseguente nascita di un buco nero, che emette getti di particelle ad altissima energia in direzioni opposte mentre ingurgita la materia circostante. Osservare l’afterglow del GRB, causato proprio da questi getti bipolari, ha permesso di testare i diversi modelli teorici che descrivono i processi fisici in atto nelle fasi iniziali dell’esplosione.

“Si tratta di una scoperta importante – commenta il presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia – resa possibile anche grazie al contribuito di tutte le sonde come Fermi, Swift, INTEGRAL, AGILE, NuSTAR, IXPE, XMM, Solar Orbiter, Bepi Colombo, Gaia e CSES. Satelliti in orbita a cui ASI ha dato il suo contributo. Il merito va anche al nostro Space Science Data Center (SSDC) che mette da diverso tempo a fattor comune i dati scientifici provenienti da tutte queste missioni che hanno a bordo strumentazioni fornite da ASI. Questa visione multidisciplinare della scienza spaziale rappresenta il percorso vincente per aumentare le competenze italiane nello studio dell’Universo. Si tratta di una forte capacità dell’ASI che, da sempre, lavora insieme all’intera comunità scientifica, per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, che consentono di avere una visione dell’Universo più completa”.

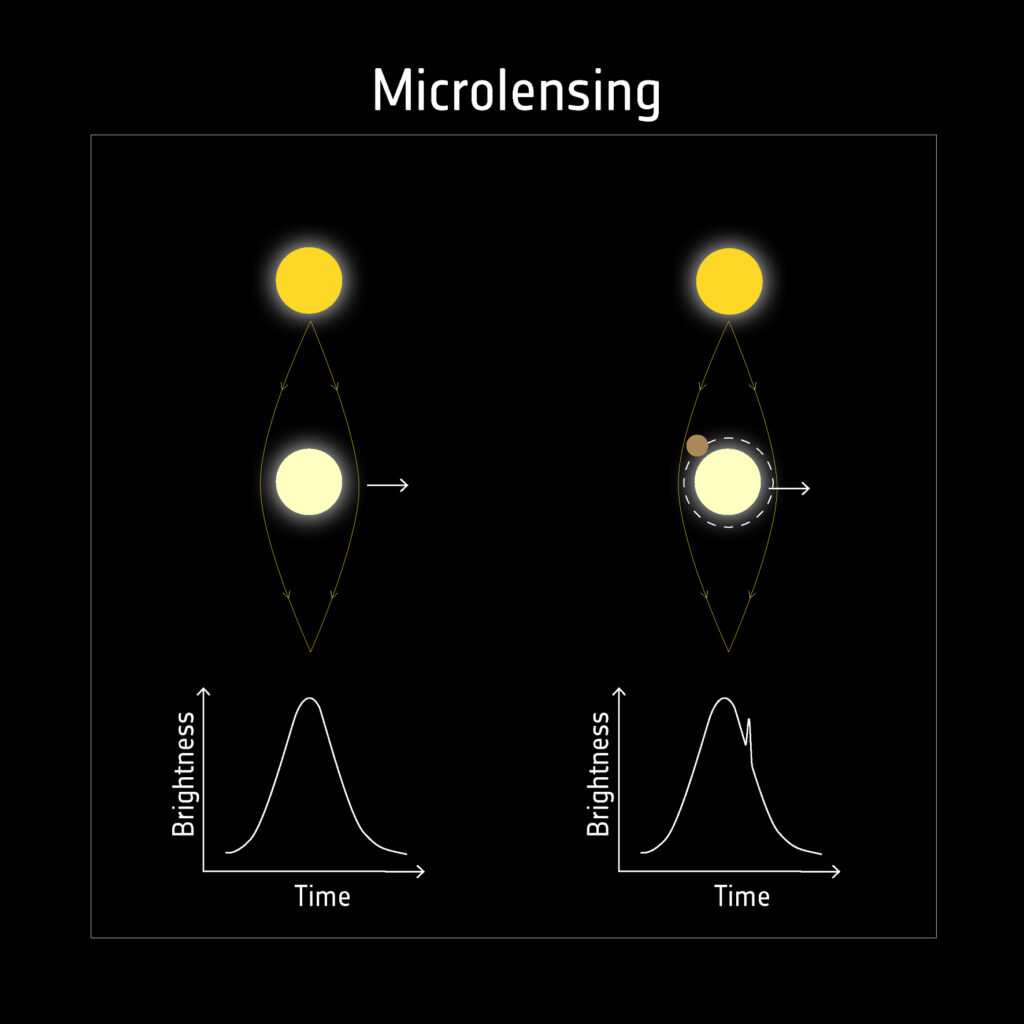

Dopo aver viaggiato attraverso lo spazio intergalattico, la radiazione proveniente dal GRB 221009A si è imbattuta nelle nubi di polvere presenti nel mezzo interstellare che permea la nostra galassia, la Via Lattea. Quando i raggi X incontrano la polvere, una parte di essi viene dispersa, creando anelli concentrici che sembrano espandersi verso l’esterno: una sorta di eco luminosa del lampo mentre attraversa la galassia. Il telescopio spaziale XMM-Newton ha fornito un’immagine profonda e dettagliata di 20 anelli, osservando in diversi giorni dopo la scoperta del GRB, mentre il satellite Swift ne ha monitorato l’evoluzione nel tempo. L’anello più distante è sorto dall’impatto con una nube di polvere situata a 61mila anni luce di distanza, dall’altro lato della Via Lattea, mentre il più vicino, visto solo da Swift, si è formato a circa 700 anni luce da noi. Il modo in cui una nube di polvere diffonde i raggi X dipende dalla sua distanza, dalle dimensioni dei granelli di polvere e dall’energia dei raggi X: l’analisi degli anelli creati dal GRB ha permesso di ricostruire parte della sua emissione iniziale a raggi X ma anche la distribuzione e composizione delle nubi di polvere nella nostra galassia. I dati indicano che i granelli di polvere sono composti principalmente da grafite, una forma cristallina del carbonio.

Gli anelli di polvere sono stati rivelati anche dall’osservatorio spaziale IXPE, una collaborazione tra NASA e ASI con un importante contributo di INAF e INFN, che osserva la polarizzazione dei raggi X. Il piccolo grado di polarizzazione misurato da IXPE nella fase di afterglow conferma che uno dei due getti è stato osservato in direzione quasi frontale. Da questo tipo di GRB, gli scienziati si aspettano di osservare anche una supernova poche settimane dopo, che però non è stata rivelata. Uno dei possibili motivi della mancata osservazione potrebbe essere l’attenuazione da parte di spesse nubi di polvere nel piano della Via Lattea. Tuttavia, non ha sortito successo nemmeno la ricerca nell’infrarosso effettuata con il telescopio spaziale James Webb, che ha osservato l’afterglow in contemporanea con il Telescopio Nazionale Galileo (TNG) dell’INAF. Può darsi che la stella fosse così massiccia che, dopo l’esplosione iniziale, abbia immediatamente formato un buco nero che ha inghiottito tutto il materiale circostante, impedendo la formazione di una nube di gas, il cosiddetto resto di supernova.

“Un evento davvero unico per la sua intensità e vicinanza cosmica – spiega Marco Pallavicini, vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – che conferma il potere diagnostico delle misure di polarizzazione offerte da IXPE e dallo strumento innovativo che INFN ha sviluppato e messo a disposizione della missione, il quale si innesta in una ormai consolidata tradizione di successi ottenuti nell’ambito della realizzazione di rivelatori spaziali di sempre maggiore efficacia e capacità risolutive. Risultati certificati anche dai contributi forniti a molti degli osservatori spaziali, tra cui Fermi e AGILE, protagonisti della caratterizzazione di questo GRB senza precedenti.”

Anche sulla Terra il GRB 221009A ha fatto sentire i suoi effetti, rilasciando nei pochi minuti della sua durata circa un gigawatt di potenza nella porzione superiore della nostra atmosfera, ionizzando fortemente la parte alta della ionosfera su una larga regione geografica centrata sull’India e che ha interessato anche Europa e Asia. L’aumento del flusso di elettroni correlato con il GRB è stato misurato dal rivelatore di particelle cariche HEPP-L a bordo del China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES-01), che vede la partecipazione di ASI e INFN, il quale stava orbitando sopra l’Europa al momento dell’arrivo del GRB.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)