Riscaldamento globale: entro 2100 pericolo estinzione per alghe e foreste marine

L’Università di Pisa partner dello studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, secondo il team di ricerca le regioni polari potrebbero essere l’ultimo rifugio per queste specie

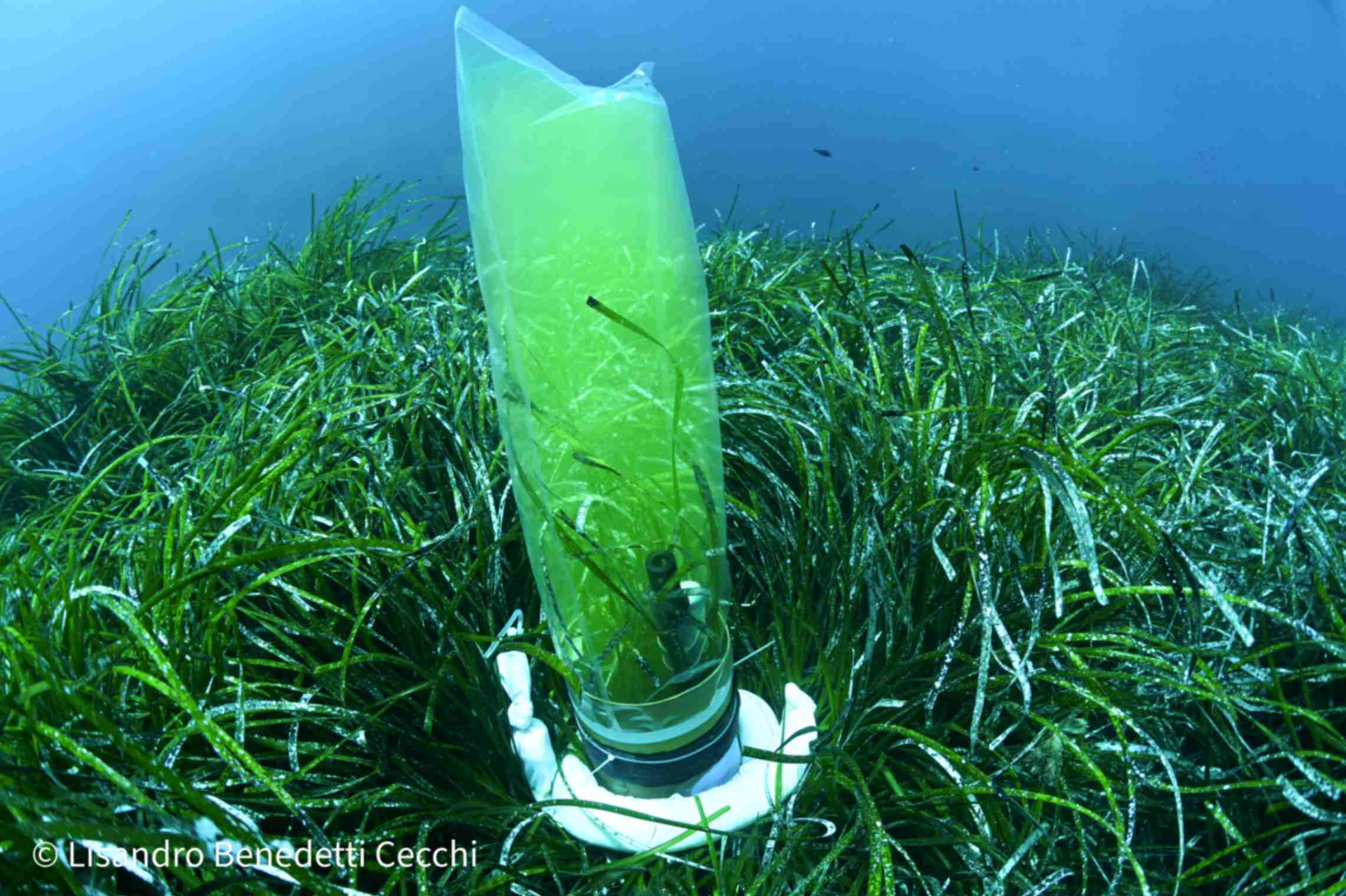

Se non ci saranno interventi per mitigare subito le emissioni di gas serra, le foreste macroalgali e le fanerogame (fra cui Posidonia oceanica, una pianta superiore endemica del Mediterraneo) sono a rischio estinzione entro il 2100. Il riscaldamento globale rischia di provocare a livello mondiale una riduzione fra l’80 e il 90% degli ambienti adatti alla sopravvivenza di queste specie che potranno trovare rifugio solo nelle regioni polari. Lo scenario emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto dalle Università di Helsinki e di Pisa, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Centro di eccellenza australiano per la Biodiversità e il patrimonio naturale (CABAH).

Attraverso modelli statistici, la ricerca ha mappato la distribuzione di 207 specie, 185 macroalghe brune e 22 fanerogame, a partire dal 2015 con proiezioni annuali sino alla fine del secolo. Questi organismi, presenti attualmente in grande quantità sulle coste (le macroalghe occupano 2,63 milioni di km2 e le fanerogame 1,65), sono essenziali per la vita marina in quanto producono ossigeno attraverso la fotosintesi, immagazzinano anidride carbonica, contribuiscono a mantenere una elevata biodiversità, fanno da ‘nursery’ a numerose specie di pesci e crostacei di interesse commerciale e proteggono dall’erosione costiera.

“La questione è globale, le foreste macroalgali popolano le coste rocciose di tutto il mondo, dalla battigia ad alcune decine di metri di profondità – spiega il professore Lisandro Benedetti-Cecchi del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa – Nel Mediterraneo queste sono costituite prevalentemente da alghe brune arborescenti del genere Cystoseira, piante le cui “chiome” si innalzano dal fondo per alcune decine di centimetri formando delle vere e proprie foreste in miniatura. Insieme a Posidonia oceanica, le alghe arborescenti sono una riserva di energia che alimenta il funzionamento dell’intero sistema marino costiero e in ultima analisi la nostra vita sulla terraferma”.

L’impatto del cambiamento climatico non sarà comunque uniforme a livello globale, con zone che potranno perdere o guadagnare in termini di biodiversità, in un bilancio complessivo comunque negativo. Secondo la stime, le foreste di macroalghe e le fanerogame diminuiranno soprattutto in Europa, nel Mar Baltico, nel Mar Nero, nella costa pacifica del Sud America, nella penisola coreana e nelle coste nord-occidentali e sud-orientali dell’Australia.

“Gli studi sul cambiamento climatico di solito riguardano l’ambiente terrestre, mentre il mare resta di solito relativamente inesplorato – conclude il professore Lisandro Benedetti-Cecchi – questo lavoro vuole ribaltare la prospettiva, e quantificare i cambiamenti globali che riguardano l’ecosistema marino”.

Riferimenti bibliografici:

Manca, F., Benedetti-Cecchi, L., Bradshaw, C.J.A. et al. Projected loss of brown macroalgae and seagrasses with global environmental change, Nat Commun 15, 5344 (2024), DOI: https://www.nature.com/articles/s41467-024-48273-6

Testo e foto (ove non indicato diversamente) dall’Ufficio Stampa dell’Università di Pisa