ANDRENA CULUCCIAE: SCOPERTA UNA NUOVA SPECIE DI APE IN SARDEGNA DAGLI ENTOMOLOGI DI ROMA TRE

Un team di entomologi dell’Università degli Studi Roma Tre, guidato dal prof. Andrea Di Giulio, ha scoperto Andrena culucciae nella penisola di Culuccia (nord-est Sardegna). L’individuazione della nuova specie di ape rappresenta un risultato di grande rilievo scientifico e naturalistico: un avanzamento negli studi sulla fauna sarda di api selvatiche e, più in generale, sulla biodiversità dell’Italia e del Mediterraneo. Lo studio, nell’ambito della tesi magistrale di Matteo Annessi, è stato pubblicato sul “Journal of Hymenoptera Research”.

Roma, 27 ottobre 2025 – Nel corso di ricerche su insetti impollinatori della penisola di Culuccia, Sardegna nordorientale, un gruppo di entomologi dell’Università degli Studi Roma Tre ha scoperto una nuova specie di ape selvatica, Andrena culucciae, il cui nome è dedicato al luogo dove è stata trovata. Lo studio, pubblicato sul “Journal of Hymenoptera Research”, è stato condotto nell’ambito della tesi magistrale di Matteo Annessi, ex studente del corso di laurea in Biodiversità e Gestione degli Ecosistemi e attualmente dottorando sempre presso il Dipartimento di Scienze, Dipartimento di Eccellenza italiano, dell’Università degli Studi Roma Tre.

Le raccolte sul campo e le analisi morfologiche e genetiche in laboratorio sono state svolte sotto la supervisione del prof. Andrea Di Giulio, entomologo, e della dott.ssa Alessandra Riccieri, ricercatrice. La studio si inserisce in una convenzione, iniziata nel 2022, tra il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre (responsabile il prof. Andrea Di Giulio) e l’Osservatorio Naturalistico dell’Isola di Culuccia (responsabile la dott.ssa Sabrina Rossi, BIRU Srl Agricola).

“Quando ho raccolto nel maggio 2022 i primi e pochi individui di ape, ho notato alcune differenze rispetto alle specie affini” racconta Matteo Annessi, dottorando “così, speranzoso ed emozionato per una possibile nuova scoperta, sono tornato l’anno successivo per raccoglierne altri e capire, grazie a diverse analisi in laboratorio, se si trattasse davvero di una specie mai descritta prima”.

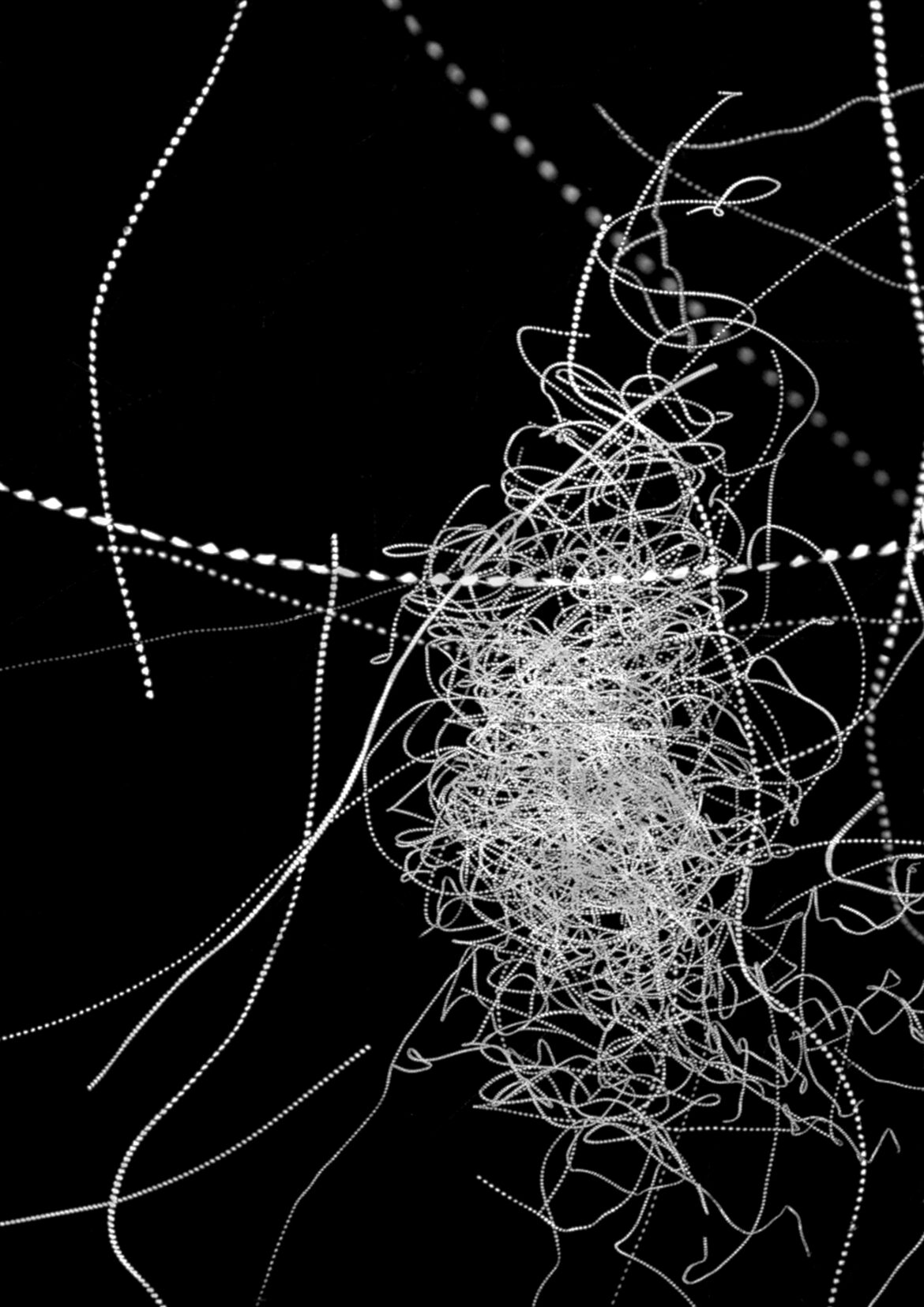

Il risultato è stato ottenuto grazie all’uso combinato di tecniche tassonomiche tradizionali e moderne, tra cui microscopia ottica, microscopia elettronica a scansione e analisi genetiche.

“L’integrazione di più tecniche è oggi fondamentale per la descrizione della biodiversità e combinare analisi molecolari e morfologiche è importantissimo” spiega Alessandra Riccieri, ricercatrice presso l’Università Roma Tre.

Andrena culucciae è un’ape solitaria, di dimensioni medio-grandi, caratterizzata da una colorazione nera in entrambi i sessi e appartenente alla famiglia delle Andrenidae (Apoidea: Anthophila). Ciò che la distingue dalle specie affini sono alcuni caratteri morfologici specifici, in particolare la struttura degli organi genitali maschili e la colorazione delle zampe nelle femmine. Andrena culucciae è stata osservata principalmente nel periodo tardo-primaverile (maggio-giugno), sui fiori di Armeria pungens nella vegetazione dunale della penisola di Culuccia, ma è stata rinvenuta anche su piante di altre famiglie ad indicare che si tratta di una specie in grado di nutrirsi su diverse specie vegetali. Ancora non sono note le strategie di nidificazione, ma è probabile che, come le altre specie dello stesso genere, A. culucciae faccia il nido nel suolo, da cui i primi ad uscire sono i maschi in tarda primavera aspettando le femmine con cui accoppiarsi. L’approfondimento di aspetti ecologici e biologici della specie è un prossimo passo della ricerca.

“La descrizione di una nuova specie è un risultato di grande rilievo scientifico e naturalistico” afferma Andrea Di Giulio, entomologo dell’Università degli Studi Roma Tre “nel caso specifico, rappresenta un avanzamento nella conoscenza della fauna della Sardegna e più in generale della biodiversità animale del Mediterraneo. Inoltre, la scoperta di un insetto così importante dal punto di vista ecologico rappresenta un’ottima notizia, in controtendenza rispetto al forte declino generale degli insetti impollinatori a causa delle attività antropiche e del cambiamento climatico”.

Andrena culucciae è una specie legata agli habitat costieri dunali, ecosistemi particolarmente vulnerabili. La sua conservazione potrebbe quindi dipendere dalla protezione di questi ambienti, fortemente minacciati dalle attività antropiche. Per questo motivo, le aree protette come la penisola di Culuccia, dove gli ambienti dunali risultano essere maggiormente conservati e non impattati dal turismo di massa, possono rappresentare dei rifugi per queste specie.

Riferimenti bibliografici:

Testo e foto dall’Ufficio Comunicazione Università Roma Tre