SLA: aggiunto un nuovo tassello nella comprensione degli aggregati molecolari nella malattia

Un gruppo di ricercatori della Sapienza e dell’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con l’Istituto italiano di tecnologia (IIT), ha pubblicato sulla rivista iScience uno studio che fa luce su una nuova forma di RNA e sul suo coinvolgimento in malattie neurodegenerative come la Sclerosi laterale amiotrofica. Il lavoro è stato supportato dall’European Research Council e da Fondazione AriSLA.

La Sclerosi laterale amiotrofica, nota come SLA, è una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, le cellule neuronali responsabili dell’innervazione muscolare, la cui degenerazione porta alla paralisi progressiva, culminando in una incapacità motoria e respiratoria.

Nella SLA si identificano due forme, quella familiare dovuta a specifiche mutazioni genetiche, e quella sporadica, la cui patogenesi non è correlata a chiara familiarità congenita e le cui cause sono ancora per lo più sconosciute. Sebbene numerosi studi abbiano permesso di caratterizzare varie proteine coinvolte nella SLA, c’è ancora molto da scoprire sulla complessità dell’insorgenza e progressione della malattia e, soprattutto, sulla sua possibile cura.

Il team di ricercatori del Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin di Sapienza Università di Roma e del Centro for Life Nano- & Neuro-Science dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) a Roma, coordinati da Irene Bozzoni e in collaborazione con Mariangela Morlando dell’Università degli studi di Perugia, ha aggiunto un nuovo tassello nella comprensione di questa patologia, individuando un nuovo componente molecolare degli aggregati patologici caratteristici della SLA, l’RNA circolare circ-Hdgfrp3.

Gli RNA circolari sono così chiamati proprio per la loro forma peculiare che li rende particolarmente resistenti alla degradazione. Essi rappresentano una nuova classe di molecole espresse in tutte le cellule e in particolar modo nel sistema nervoso, dove il loro malfunzionamento è stato associato a diversi stati patologici.

Lo studio, pubblicato sulla rivista iScience, analizza la presenza di questo specifico RNA circolare in associazione alla SLA: più esattamente, esso è stato evidenziato negli aggregati patologici prodotti da mutazioni della proteina FUS associate a una grave forma della malattia. La proteina FUS, infatti, che normalmente è localizzata nel nucleo, a seguito di specifiche mutazioni viene a trovarsi nel citoplasma, dove può aggregarsi formando grosse inclusioni, tipiche della SLA, che sequestrano molti componenti cellulari impedendone la corretta localizzazione e funzione.

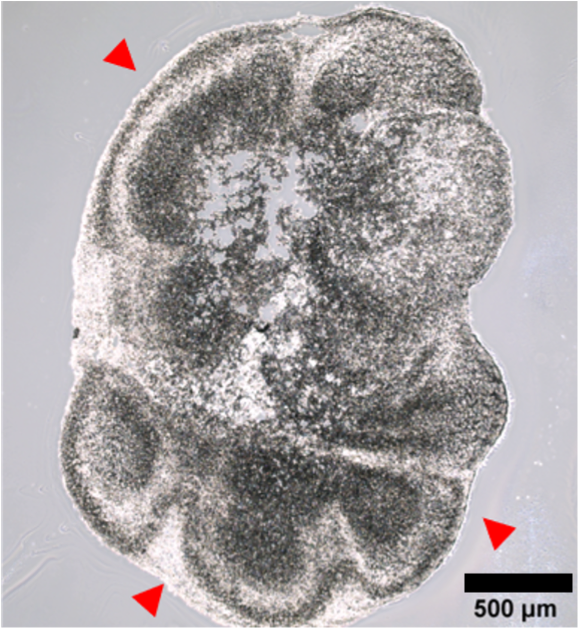

Il gruppo di ricerca, impiegando avanzate tecniche di imaging e studiando motoneuroni di modelli animali analizzati in vitro, ha studiato gli effetti delle mutazioni della proteina FUS sulla localizzazione di questo RNA circolare. Mentre in motoneuroni sani esso si muove lungo i prolungamenti dei neuroni, facendo quindi pensare a una importante funzione di spola da e verso la periferia della cellula, in condizioni patologiche questo RNA circolare rimane intrappolato negli aggregati della proteina FUS; ciò indica che la formazione di tali agglomerati patologici può avere un effetto deleterio nelle normali funzioni di spola di questo RNA circolare e contribuire, così, al malfunzionamento dei motoneuroni.

“In questo studio abbiamo definito le caratteristiche di questo RNA – dichiara Irene Bozzoni a capo del gruppo della Sapienza – e descritto le alterazioni che si verificano nei motoneuroni che portano mutazioni della proteina FUS associate alla SLA”.

Questa ricerca, finanziata dall’European Research Council (ERC) e da Fondazione AriSLA, apre nuove interessanti frontiere nella comprensione delle malattie neurodegenerative, rispetto al ruolo degli aggregati patologici e degli RNA in essi contenuti.

Riferimenti:

Circ-Hdgfrp3 shuttles along neurites and is trapped in aggregates formed by ALS-associated mutant FUS – Eleonora D’Ambra, Tiziana Santini, Erika Vitiello, Sara D’Uva, Valentina Silenzi, Mariangela Morlando e Irene Bozzoni – iScience 2021 https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103504

Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma