Dalla curcuma una soluzione per salvare i coralli dai cambiamenti climatici

L’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT e l’Università di Milano-Bicocca hanno dimostrato l’efficacia di una sostanza estratta dalla curcuma nella protezione dei coralli dai danni dei cambiamenti climatici. La molecola viene somministrata attraverso un biomateriale biodegradabile, sviluppato dagli stessi partner, e nei test svolti all’Acquario di Genova si è dimostrata efficace nel proteggere i coralli dallo sbiancamento.

Milano, 19 luglio 2023 – L’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con l’Acquario di Genova, hanno recentemente pubblicato su ACS Applied Materials and Interfaces, uno studio (“Biodegradable Zein-Based Biocomposite Films for Underwater Delivery of Curcumin Reduce Thermal Stress Effects in Corals”, DOI: 10.1021/acsami.3c01166) dove è stata dimostrata l’efficacia della curcumina, una sostanza antiossidante estratta dalla curcuma, nel ridurre lo sbiancamento dei coralli, fenomeno causato principalmente dai cambiamenti climatici. I due partner coinvolti hanno sviluppato un biomateriale biodegradabile per somministrare la molecola senza provocare danni all’ambiente marino circostante. I test eseguiti all’Acquario di Genova hanno dimostrato un’efficacia significativa nel prevenire lo sbiancamento dei coralli.

Lo sbiancamento dei coralli è un fenomeno che, negli eventi estremi, determina la morte di questi organismi con conseguenze devastanti per le barriere coralline, queste ultime fondamentali per l’economia globale, la protezione delle coste dai disastri naturali e la biodiversità marina. La maggior parte dei coralli vive in simbiosi con alghe microscopiche, indispensabili per la loro sopravvivenza e responsabili dei loro colori brillanti. A causa dei cambiamenti climatici le temperature di mari e oceani sono in aumento, condizione che interrompe il rapporto tra questi due organismi. Quando ciò accade, il corallo, ormai bianco per la perdita delle alghe, rischia letteralmente di morire di fame.

Negli ultimi anni, a seguito dei cambiamenti climatici, questa condizione ha colpito la maggior parte delle barriere scogliere coralline più importanti del mondo, inclusa la Grande Barriera Corallina australiana. Tuttavia, a oggi non esistono interventi di mitigazione efficaci per prevenire lo sbiancamento dei coralli senza mettere in serio pericolo l’integrità di questi habitat e l’eccezionale biodiversità associata.

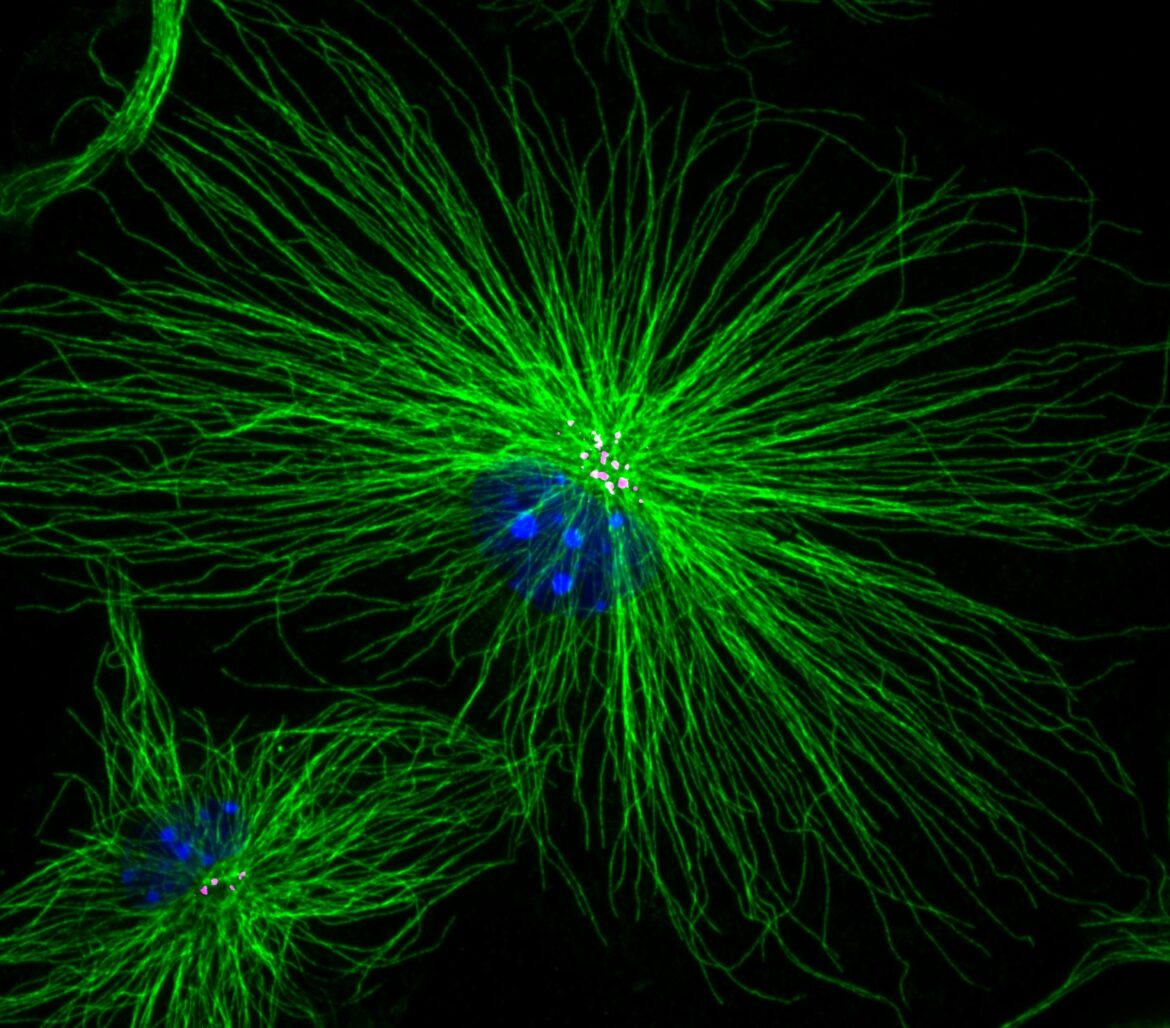

Crediti: Acquario di Genova

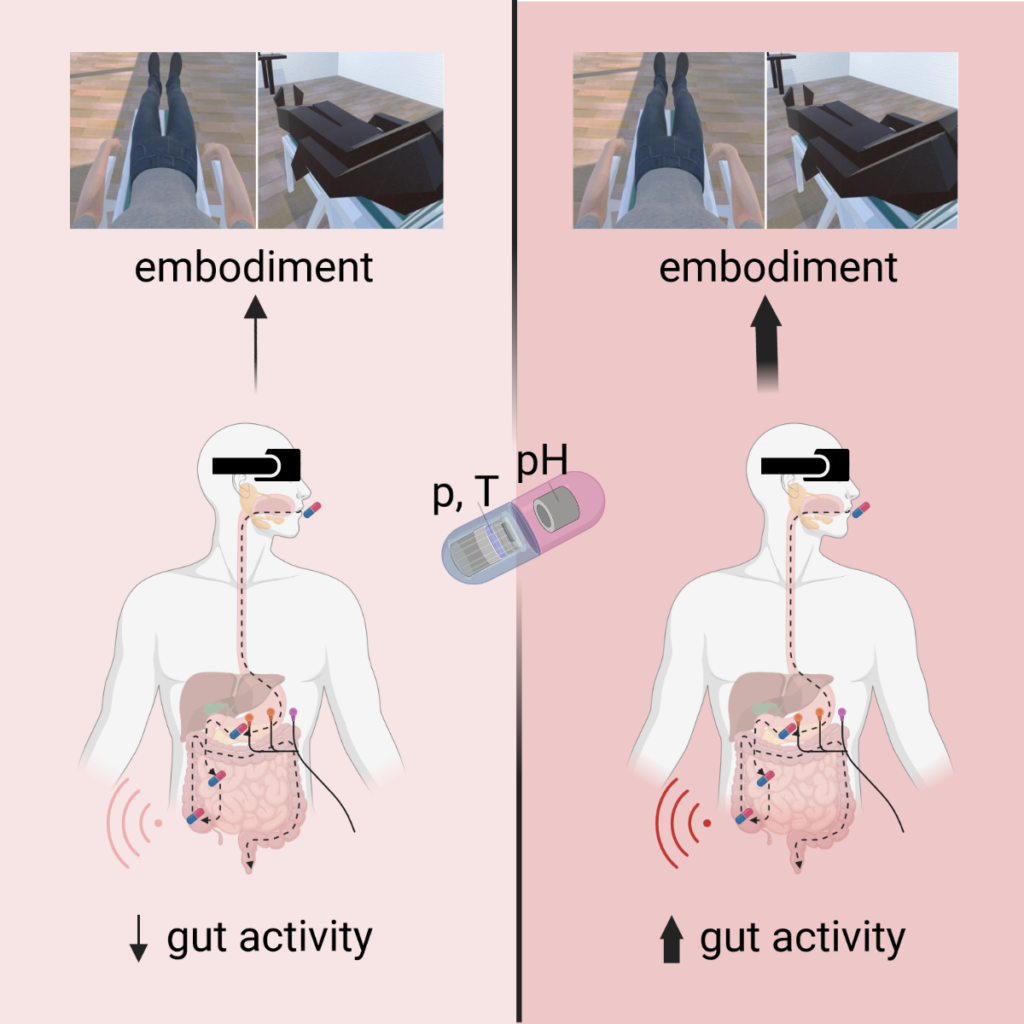

I ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto Italiano di Tecnologia e dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con l’Acquario di Genova, hanno dimostrato l’efficacia di una molecola, la curcumina, nel bloccare lo sbiancamento dei coralli provocato dai cambiamenti climatici. La curcumina viene somministrata in maniera controllata sul corallo applicando un biomateriale a base di zeina, una proteina derivata dal mais, che è stato sviluppato dagli stessi partner per essere sicuro per l’ambiente.

Durante i test, svolti nell’Acquario di Genova, si sono simulate le condizioni di surriscaldamento dei mari tropicali alzando la temperatura dell’acqua fino a 33°C. In questa condizione tutti i coralli non trattati sono risultati colpiti dal fenomeno dello sbiancamento come succederebbe in natura mentre, al contrario, tutti gli esemplari trattati con la curcumina non hanno mostrato segni di tale fenomeno, risultati che rendono questo metodo efficace nel ridurre la suscettibilità dei coralli allo stress termico. Per questo studio è stata utilizzata una specie di corallo (Stylophora pistillata) tipica dell’oceano Indiano tropicale e inserita nella Lista rossa IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) tra le specie minacciate dal rischio di estinzione.

«Questa tecnologia è oggetto di una domanda di brevetto depositata, infatti i prossimi passi di questa ricerca si focalizzeranno sull’applicazione in natura e su larga scala – afferma il primo autore dello studio Marco Contardi, ricercatore affiliato del gruppo Smart Materials dell’Istituto Italiano di Tecnologia e ricercatore del DISAT (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – allo stesso tempo, esamineremo l’utilizzo di altre sostanze antiossidanti di origine naturale per bloccare il processo di sbiancamento e prevenire così la distruzione delle barriere coralline».

«L’utilizzo di nuovi materiali biodegradabili e biocompatibili capaci di rilasciare sostanze naturali in grado di ridurre lo sbiancamento dei coralli rappresenta una novità assoluta – dichiara Simone Montano ricercatore del DISAT e vice direttore del MaRHE Center (Marine Research and High Education Center) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – credo fortemente che questo approccio innovativo rappresenterà una trasformazione significativa nello sviluppo di strategie per il recupero degli ecosistemi marini».

Testo e foto dall’Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca