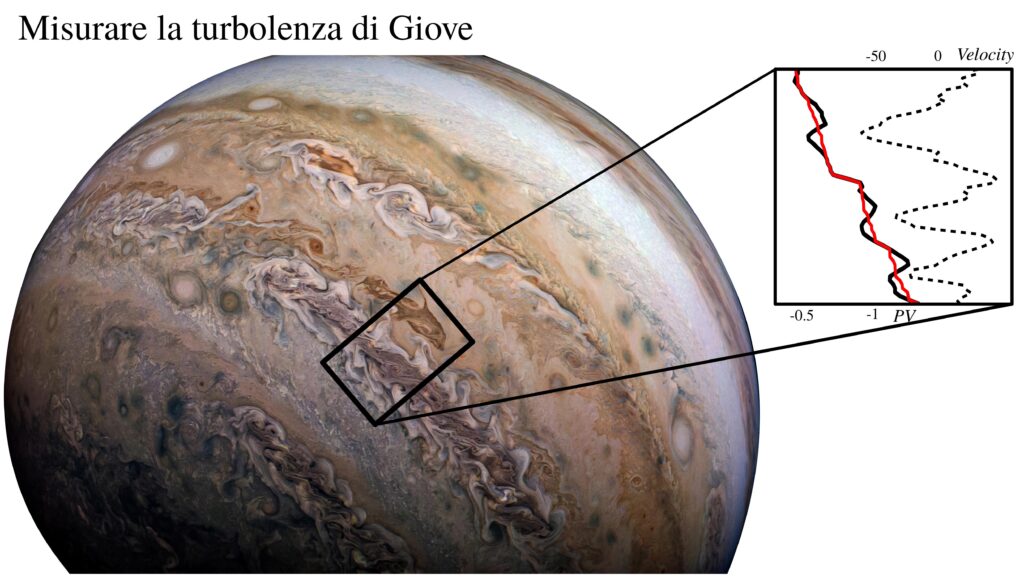

Un gruppo di studiosi del Dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale della Sapienza in un team con altre Università (Oxford, UAE, USF), ha formulato una teoria per misurare la turbolenza dei grandi pianeti. Lo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, mostra che Giove sarebbe quattro volte più turbolento di Saturno

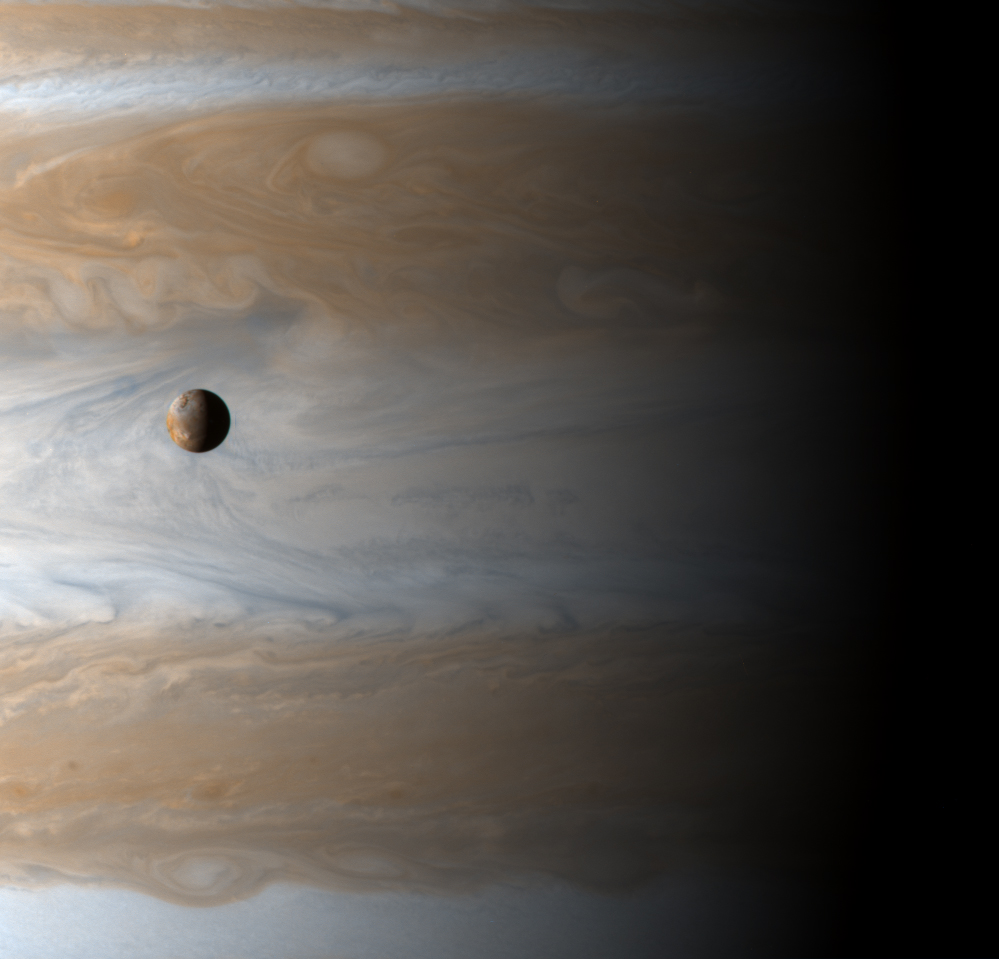

Le immagini di Giove e Saturno della sonda Cassini mostrano che l’atmosfera di questi pianeti è caratterizzata da nuvole e tempeste estremamente vorticose, un noto esempio è la Grande Macchia Rossa di Giove. Sono le manifestazioni di una intensa attività turbolenta indotta dall’energia solare e dagli scambi di calore che avvengono all’interno del pianeta.

La turbolenza è associata al trasferimento non-lineare di energia tra le diverse scale del moto definito cascata di energia; in questo caso il trasferimento di energia avviene perlopiù verso le grandi scale del moto originando gli intensi flussi vorticosi osservati nelle atmosfere dei pianeti. Quantificare l’energia trasferita da una scala all’altra è quindi fondamentale per caratterizzare la turbolenza planetaria. Una nuova ricerca condotta presso il Dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale di Sapienza ha individuato un possibile metodo per misurare l’attività turbolenta dei grandi pianeti come Giove e Saturno. Il lavoro è stato finanziato nell’ambito del programma MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Individual Fellowships e pubblicato su Geophysical Research Letters.

“In assenza di grandi quantità di dati ben definiti nello spazio e nel tempo una misurazione convenzionale appare non realizzabile – spiegano Stefania Espa e Simon Cabanes della Sapienza. La nostra ricerca mostra come sia possibile quantificare il trasferimento di energia turbolenta usando un metodo universale basato su una grandezza calcolabile in modo relativamente semplice con i dati disponibili, la vorticità potenziale (PV, il rapporto tra vorticità assoluta e spessore di fluido)”.

Il metodo descritto nello studio è stato provato sia con dati reali relativi a Giove e Saturno che con dati ottenuti da esperimenti di laboratorio e simulazioni numeriche. “Abbiamo verificato la consistenza del nostro metodo − conclude Stefania Espa − e mostrato per la prima volta che il trasferimento di energia su Giove è quattro volte superiore a quello che si verifica su Saturno”.

Riferimenti:

Revealing the intensity of turbulent energy transfer in planetary atmospheres – Simon Cabanes, Stefania Espa, Boris Galperin, Roland M. B. Young, Peter L. Read – Geophysical Research Letters, 2020. DOI https://doi.org/10.1029/2020GL088685

Testo e immagini dalla Sapienza Università di Roma