KiDS J0842+0059: SCOPERTA GALASSIA FOSSILE A TRE MILIARDI DI ANNI LUCE

Grazie a osservazioni ad altissima risoluzione con il Large Binocular Telescope in Arizona, un team guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha confermato l’esistenza di una galassia rimasta praticamente immutata per circa sette miliardi di anni: un autentico fossile cosmico che permette di studiare la formazione delle prime galassie nella storia dell’universo.

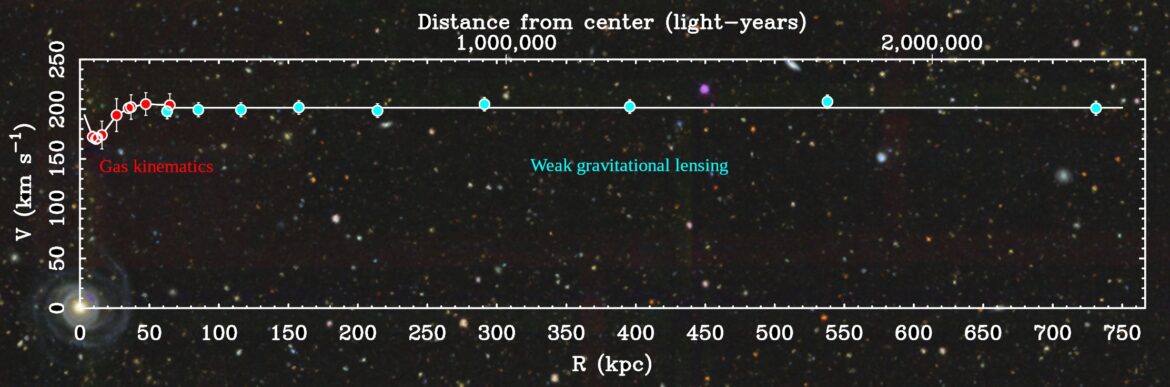

Nel corso della storia del cosmo, le galassie tendono a crescere ed evolvere attraverso la fusione con altre galassie. Ma esistono dei rari esemplari che si comportano come una capsula del tempo: queste galassie, dette fossili o relitti (in inglese, relic), si sono formate molto rapidamente nelle primissime fasi dell’universo, producendo la quasi totalità delle loro stelle in meno di tre miliardi di anni dopo il Big Bang, e da allora sono rimaste praticamente intatte. Alle osservazioni si presentano con un aspetto denso e compatto, popolate da stelle ricche di elementi pesanti, e senza alcun segno di formazione stellare in corso.

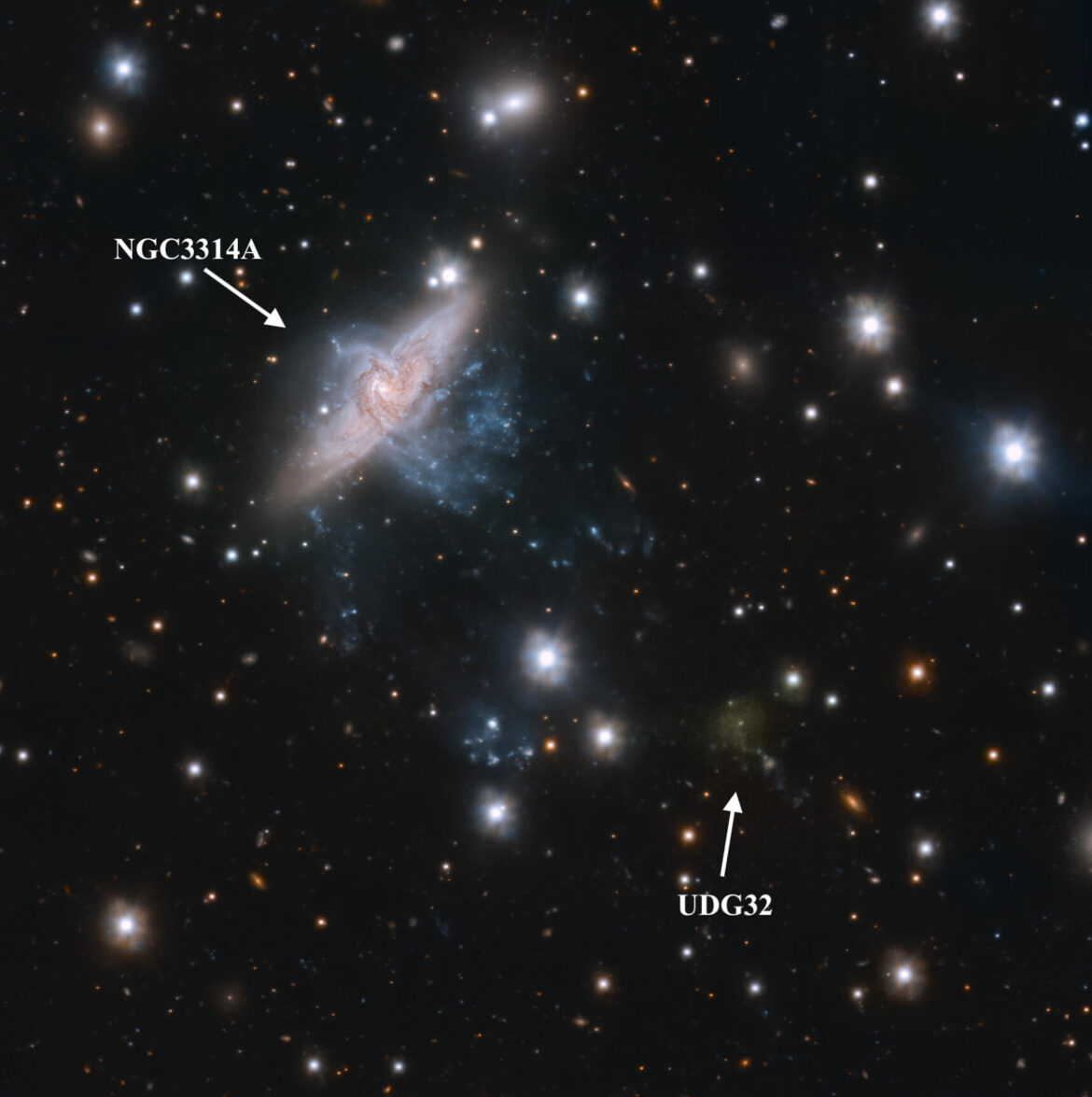

Un nuovo studio ha ora osservato la galassia relic più lontana mai scoperta: un fossile cosmico, rimasto immutato per circa 7 miliardi di anni. Si chiama KiDS J0842+0059 ed è la prima galassia fossile massiccia confermata al di fuori dell’universo locale, attraverso osservazioni spettroscopiche e immagini ad alta risoluzione.

La scoperta, realizzata da un team internazionale di ricercatori e ricercatrici guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è stata resa possibile grazie al Large Binocular Telescope (LBT), telescopio gestito da Italia, Germania e Stati Uniti sulla sommità del Monte Graham, in Arizona. I risultati sono pubblicati nell’edizione di luglio della rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

“Abbiamo scoperto una galassia ‘perfettamente conservata’ da miliardi di anni, un vero reperto archeologico che ci racconta come nascevano le prime galassie e ci aiuta a capire come si è evoluto l’universo fino a oggi”, spiega Crescenzo Tortora, ricercatore INAF e primo autore del lavoro. “Le galassie fossili sono come i dinosauri dell’universo: studiarle ci permette di comprendere in quali condizioni ambientali si sono formate e come si sono evolute le galassie più massicce che vediamo oggi”.

La galassia, che osserviamo com’era circa tre miliardi di anni fa, era stata inizialmente identificata nel 2018 all’interno del progetto KiDS (Kilo Degree Survey), una survey pubblica dello European Southern Observatory (ESO) realizzata dal telescopio italiano VST (VLT Survey Telescope) che si trova all’Osservatorio di Paranal, in Cile. Le immagini KiDS hanno fornito una stima della massa e delle dimensioni della galassia, le cui proprietà sono state ulteriormente caratterizzate mediante osservazioni con lo strumento X-Shooter sul Very Large Telescope dell’ESO, anch’esso in Cile. Tutte le sue caratteristiche sembravano indicare che si trattasse di una galassia fossile: dalla massa stellare, pari a circa cento miliardi di masse solari, alla formazione stellare, assente per gran parte della vita della galassia, fino alle dimensioni, più compatte rispetto a quelle di galassie con pari massa stellare.

Sulle dimensioni e la struttura della galassia, tuttavia, restavano alcune incertezze. Per confermare la compattezza della galassia, sono state cruciali nuove osservazioni realizzate con il Large Binocular Telescope (LBT), in grado di ottenere immagini molto più nitide grazie al sistema SOUL di ottica adattiva, che compensa in tempo reale gli effetti della turbolenza atmosferica. Le osservazioni della galassia KiDS J0842+0059 raccolte con LBT hanno un grado di dettaglio dieci volte superiore rispetto ai dati della survey KiDS: sono le immagini più dettagliate di una galassia relic a questa distanza e consentono di studiarne forma e dimensioni come mai prima d’ora.

“I dati del Large Binocular Telescope ci hanno permesso di confermare che KiDS J0842+0059 è effettivamente compatta e quindi una vera galassia relic, con una forma simile a NGC 1277 e alle galassie compatte che osserviamo nelle prime fasi dell’universo”, spiega la coautrice Chiara Spiniello, ricercatrice all’Università di Oxford, associata INAF e principal investigator del progetto INSPIRE, che ha contribuito alla caratterizzazione delle proprietà di questa galassia. Fino ad oggi, NGC 1277 era uno dei pochi prototipi confermati di questa rara classe di galassie. “È la prima volta che riusciamo a farlo con dati di così alta risoluzione per una galassia relic così distante”.

L’esistenza di galassie relic massicce come KiDS J0842+0059 oppure NGC 1277 dimostra che alcune galassie possono formarsi rapidamente, restare compatte, e poi rimanere inerti per miliardi di anni, sfuggendo alla crescita che ha interessato la maggior parte delle loro controparti attraverso fusioni con altre galassie.

“Studiare questi fossili cosmici ci aiuta a ricostruire la storia di formazione dei nuclei delle galassie massicce odierne, che — a differenza delle galassie relic — hanno subito processi di fusione, accrescendo materia proprio attorno a quelle prime galassie (compatte) dalle quali si sono originate”, conclude Tortora. “Con tecnologie all’avanguardia come l’ottica adattiva e il supporto di telescopi come LBT, possiamo migliorare la nostra comprensione di questo tipo di galassie. Nel futuro prossimo, inoltre, faremo un passo in avanti, puntando a cercare, confermare e studiare nuove galassie relic attraverso i dati di qualità e risoluzione unica del telescopio spaziale Euclid”.

Per ulteriori informazioni:

L’articolo “INSPIRE: INvestigating Stellar Populations In RElics – IX. KiDS J0842 + 0059: the first fully confirmed relic beyond the local Universe”, di C. Tortora, G. Tozzi, G. Agapito, F. La Barbera, C. Spiniello, R. Li, G. Carlà, G. D’Ago, E. Ghose, F. Mannucci, N. R. Napolitano, E. Pinna, M. Arnaboldi, D. Bevacqua, A. Ferrè-Mateu, A. Gallazzi, J. Hartke, L. K. Hunt, M. Maksymowicz-Maciata, C. Pulsoni, P. Saracco, D. Scognamiglio e M. Spavone, è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Testo, video e immagine dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF.