Un pipistrello africano tra i vicoli di Lampedusa: scoperta nuova specie per l’Europa, il miniottero del Maghreb

In un articolo pubblicato sulla rivista “Mammalian Biology”, un team di ricerca del CNR e NBFC ha documentato, per la prima volta in Europa, la presenza del “miniottero del Maghreb”, una specie di pipistrello finora considerata esclusiva del Nord Africa

Un team di ricerca che ha riunito due Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche – l’Istituto per la ricerca sulle acque di Verbania (CNR-IRSA) e l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri di Firenze (CNR-IRET) – e il Centro Nazionale per la Biodiversità (NBFC) ha documentato, per la prima volta in Europa, la presenza del miniottero del Maghreb (Miniopterus maghrebensis), una specie di pipistrello finora considerata esclusiva del Nord Africa.

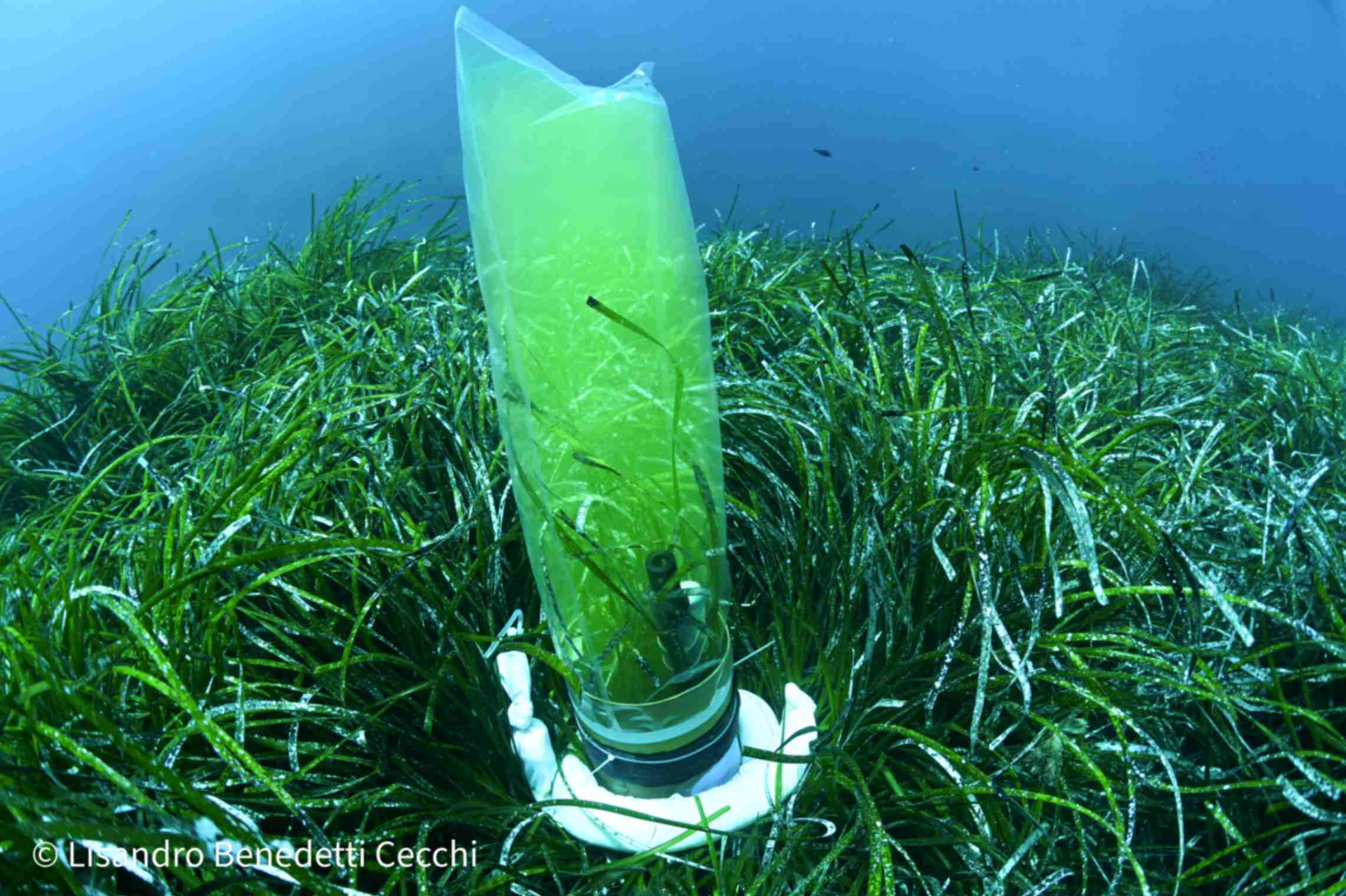

La scoperta è descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Mammalian Biology: lo studio è stato condotto sull’isola di Lampedusa, situata nello Stretto di Sicilia tra Europa e Africa, avamposto strategico per lo studio delle dinamiche biogeografiche. Proprio qui, il team ha condotto un’indagine approfondita sulla chirotterofauna locale (pipistrelli), combinando tecniche non invasive come il monitoraggio acustico automatico, l’ispezione di potenziali rifugi sotterranei e l’analisi genetica da campioni di guano. L’obiettivo era quello di chiarire la composizione faunistica di un’area finora poco studiata, ma potenzialmente di grande valore conservazionistico.

“Le piccole isole, per loro natura, ospitano ecosistemi delicatissimi e vulnerabili a perturbazioni ambientali e climatiche anche minime. Inoltre, la crescente scarsità di risorse idriche legata ai cambiamenti climatici può rappresentare un fattore critico per la sopravvivenza dei chirotteri, che necessitano della presenza di fonti d’acqua per l’idratazione e la termoregolazione”, spiega Fabrizio Gili, ricercatore del CNR-IRSA che ha fatto parte del team di ricerca. “Per quanto attiene in particolare ai chirotteri, storicamente Lampedusa aveva restituito segnalazioni frammentarie di diverse specie, suggerendo una comunità potenzialmente ricca ma mai studiata in modo sistematico e approfondito. Tuttavia, l’aumento della pressione antropica, il turismo e i cambiamenti climatici in atto sollevavano dubbi sulla persistenza attuale di molte di queste specie, alcune delle quali oggi riconosciute come parte di complessi criptici o soggette a drastici declini su scala regionale”.

Nell’ottobre 2024, i ricercatori hanno esplorato l’isola, ispezionando cavità naturali e artificiali, tra cui molti bunker della Seconda guerra mondiale, spesso utilizzati dai pipistrelli come rifugi. L’indagine si è concentrata non solo sulla ricerca di animali, ma anche di tracce indirette della loro presenza, come guano e resti alimentari. E proprio da queste tracce è emersa la scoperta più significativa dello studio.

Le analisi genetiche, condotte nei laboratori del CNR-IRET di Firenze su escrementi raccolti presso il vecchio cimitero dell’isola, hanno confermato, per la prima volta in Europa, la presenza del miniottero del Maghreb (Miniopterus maghrebensis), specie finora nota solo in Marocco, Algeria e Tunisia. Un risultato che amplia i confini geografici della specie e presenta importanti implicazioni di conservazione.

“Non si tratta solamente di aggiungere un nome ad un elenco”, precisa il ricercatore. “L’inclusione del miniottero del Maghreb tra le specie presenti in territorio europeo implica, infatti, l’estensione automatica delle misure di tutela previste, come quelle sancite dal Bat Agreement, trattato internazionale nato sotto la Convenzione di Bonn per promuovere la conservazione dei chirotteri e dei loro habitat. Il riconoscimento ufficiale del miniottero del Maghreb tra le specie europee porterebbe a 56 il numero di specie incluse nell’Accordo”.

Oltre al miniottero del Maghreb, lo studio ha documentato almeno altre sette specie sull’isola. Tra queste figurano l’orecchione di Gaisler (Plecotus gaisleri), finora noto in Europa solo per Malta e Pantelleria, e il ferro di cavallo di Mehely (Rhinolophus mehelyi), specie a distribuzione discontinua ristretta alla zona del Mediterraneo. Per entrambe, le sequenze genetiche identificate corrispondono a nuovi aplotipi mitocondriali endemici di Lampedusa, suggerendo un isolamento genetico rispetto ad altre popolazioni insulari o continentali.

“Questo dato sottolinea il valore unico delle popolazioni di pipistrelli delle piccole isole, che rappresentano veri scrigni di diversità genetica e che pertanto necessitano di particolare attenzione conservazionistica. Come spesso accade in questi contesti, alcune delle componenti più preziose della biodiversità rischiano di scomparire prima ancora di essere comprese appieno”, conclude Gili.

Lo studio dimostra quanto siano ancora frammentarie le conoscenze sulla distribuzione della chirotterofauna europea, ed evidenzia la necessità di intensificare le ricerche sulla fauna delle isole minori del Mediterraneo, veri laboratori naturali per lo studio della biodiversità, e oggi più che mai ecosistemi da proteggere

Roma, 12 giugno 2025

La scheda

Chi: Istituto per la ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania (Cnr-Irsa), Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze (Cnr-Iret), Centro Nazionale per la Biodiversità (NBFC)

Che cosa: Non-invasive survey techniques uncover the coexistence of African and European bats on the island of Lampedusa (https://doi.org/10.1007/s42991-025-00503-0)

Testo e foto dagli Uffici Stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR e del Centro Nazionale per la Biodiversità – NBFC, via Delos.