Ritmo primordiale: cosa ci insegnano gli scimpanzé sulla musicalità umana

Uno studio, frutto della collaborazione tra la Sapienza, l’Università di St Andrews e l’Università di Vienna, ha dimostrato che gli scimpanzé selvatici tamburellano a ritmo producendo suoni diversi in base alla regione geografica dove vivono. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Current Biology”.

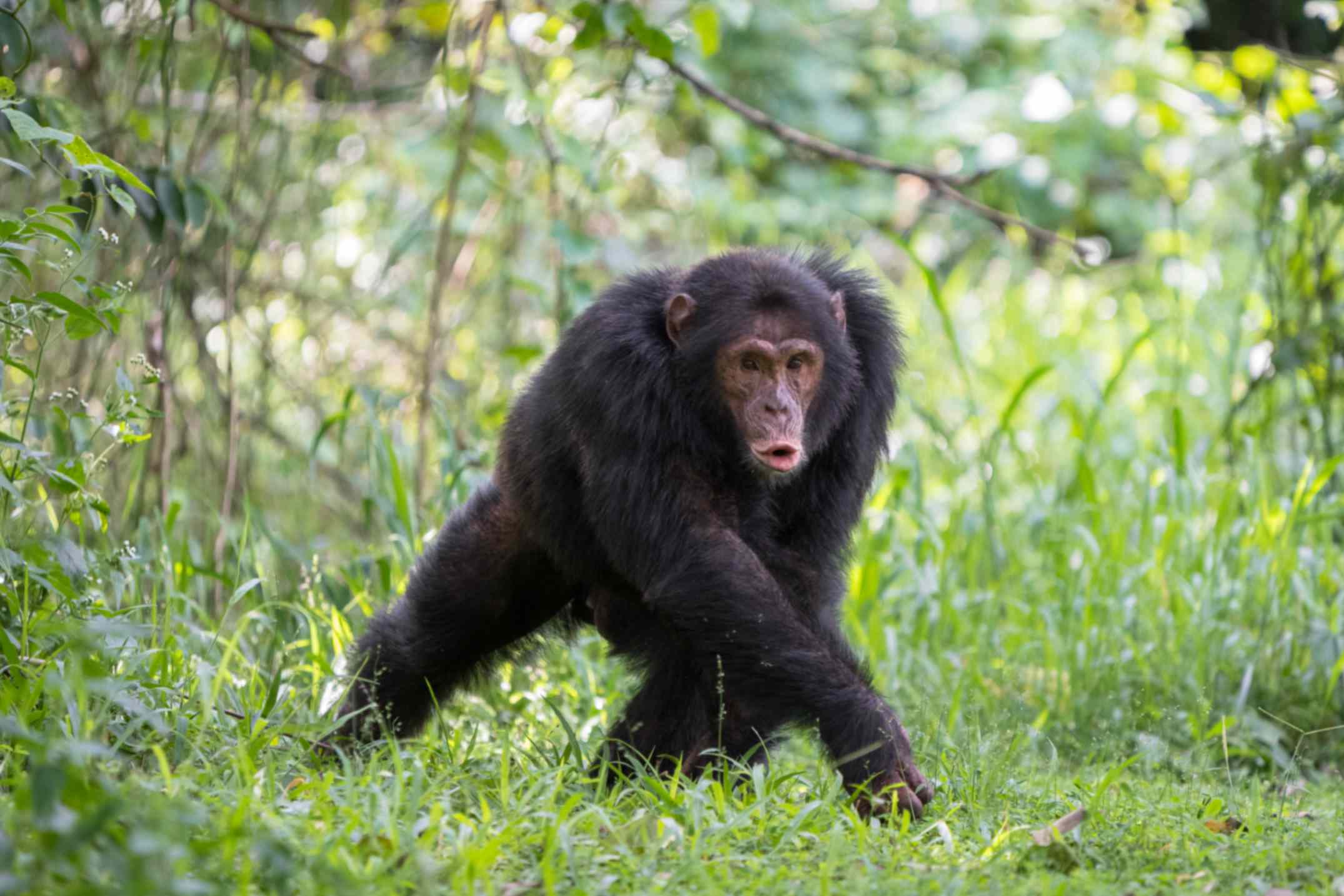

Gli alberi della foresta pluviale sono sostenuti da enormi radici che formano grandi contrafforti piatti. Su queste superfici gli scimpanzé tamburellano con mani e piedi per trasmettere segnali comunicativi che possono raggiungere anche un chilometro di distanza attraverso le foreste. Il tamburellare degli scimpanzé condivide alcune proprietà ritmiche con la musica umana e, proprio come esistono vari generi musicali, ci sono diversi stili di tambureggiamento negli scimpanzé.

Lo studio internazionale, pubblicato su “Current Biology” e condotto dalla Sapienza, dall’Università di St Andrews e dall’Università di Vienna, ha mostrato che le sottospecie di scimpanzé che vivono su differenti sponde dell’Africa producono ritmi diversi fra loro. Per giungere a questi risultati, gli autori hanno raccolto un dataset unico al mondo sui comportamenti percussivi degli scimpanzé provenienti da foreste pluviali, savane e boschi africani. Il team ha collezionato “performance” provenienti da undici comunità di sei diverse popolazioni di scimpanzé collocate sui versanti orientali e occidentali del continente.

“Abbiamo scoperto che, mentre gli scimpanzé dell’Africa occidentale spesso tamburellano in modo isocrono (regolare), gli scimpanzé dell’Africa orientale preferiscono alternare intervalli brevi e lunghi nel loro tamburellare; entrambe queste tendenze si osservano anche nella musica umana – spiega Vesta Eleuteri, autrice principale del lavoro – Gli scimpanzè dell’Africa occidentale usano anche tempi (i.e. battiti al minuto) più veloci dei loro cugini orientali”.

“Studi come il nostro aggiungono un tassello importante alla comprensione delle origini e dell’evoluzione della musicalità umana – afferma Andrea Ravignani della Sapienza e coautore senior della ricerca – Tutte le specie animali possono fornire informazioni utili per questa impresa ma i dati sugli scimpanzé sono particolarmente preziosi. Infatti, i risultati della ricerca suggeriscono che gli esseri umani condividono con questi primati almeno uno degli elementi cruciali del ritmo: il comportamento percussivo tipico della musicalità”.

“Il ritmo dà struttura alla musica e le culture umane tendono a creare musica con un’ampia varietà di ritmi musicali diversi – afferma Jelle van der Werff della Sapienza – Il più comune è l’isocronia, ovvero quando i suoni si susseguono con la stessa identica quantità di tempo tra loro: come il ticchettio di un orologio o la grancassa della batteria nella musica elettronica”.

Il nostro lavoro – afferma Catherine Hobaiter dell’Università di St. Andrews – fornisce elementi utili anche allo studio sulla conservazione della specie. Capire se diversi gruppi di scimpanzé “suonano” con ritmi diversi evidenzia il ruolo che assumono nella comunità: quando perdiamo un gruppo di scimpanzé, perdiamo anche i loro ritmi che rendono unico ogni gruppo”.

Questa ricerca assume non solo una valenza zoologica: grazie allo studio della mente di altre specie è possibile comprendere meglio quali delle nostre capacità neuro cognitive siano attribuibili tipicamente all’uomo.

Riferimenti bibliografici:

Vesta Eleuteri, Jelle van der Werff, Wytse Wilhelm, Adrian Soldati, Catherine Crockford, Nisarg Desai, Pawel Fedurek, Maegan Fitzgerald, Kirsty E. Graham, Kathelijne Koops, Jill Pruetz, Liran Samuni, Katie Slocombe, Angela Stoeger, Michael L. Wilson, Roman M. Wittig, Klaus Zuberbühler, Henry D. Camara, Gnan Mamy, Andrea Ravignani, Catherine Hobaiter, “Chimpanzees drum rhythmically and with subspecies variation”, in “Current Biology” (2025) DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.04.019

Testo, video e immagini dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma