Perché i cani scodinzolano?

Uno studio della Sapienza Università di Roma indaga sulle risposte possibili a partire dal processo evolutivo

Vi siete mai chiesti perché i cani scodinzolano e perché agli esseri umani piace questo comportamento? I cani domestici sono definiti i “migliori amici dell’uomo”: un terzo di tutte le famiglie del mondo ne possiedono uno e la nostra convivenza è iniziata circa 35 000 anni fa. Molti dei loro comportamenti, tuttavia, rimangono un enigma scientifico. Un team di ricercatori di Torino, Vienna e Nimega, coordinati dal professor Andrea Ravignani della Sapienza ha condotto uno studio pubblicato sulla rivista Biology Letters che riassume i risultati dei lavori finora realizzati su meccanismi, ontogenesi, evoluzione e funzione dello scodinzolio nei cani domestici.

Nei cani e in alcuni altri mammiferi, questi cambiamenti possono riguardare la depigmentazione della pelliccia, la riduzione delle dimensioni dello scheletro facciale e dei denti, le dimensioni e le proporzioni generali del corpo, la comparsa di attributi fisici come le orecchie flosce e la coda arricciata, la riduzione dell’aggressività, l’aumento della docilità e la variazione dei livelli ormonali con conseguenti cambiamenti comportamentali, come una ridotta risposta allo stress. Inoltre, studi comparativi tra lupi e cani hanno dimostrato che il processo di addomesticamento ha plasmato la cognizione e la socievolezza dei cani sia nelle interazioni cane-cane sia in quelle cane-uomo.

Le diverse ipotesi che hanno cercato di spiegare come si siano verificati questi cambiamenti, sono riconducibili a due processi: le caratteristiche desiderabili nelle specie addomesticate sono principalmente il risultato dell’adattamento a un ambiente dominato dall’uomo, e cioè un sottoprodotto di selezione per altre caratteristiche, oppure essere frutto della selezione genetica operata dall’uomo in modo diretto. In particolare, lo scodinzolio potrebbe essere emerso durante il processo di addomesticamento seguendo due strade: o come sottoprodotto della selezione di altri tratti, come la docilità, o come tratto direttamente selezionato dall’uomo il quale è attratto dai movimenti ripetitivi e ritmici.

“La combinazione di tecniche di analisi comportamentale, di visione computerizzata e di fisiologia con le neuroscienze, potrà aiutare a distinguere tra i movimenti della coda sotto controllo, quindi sotto possibile selezione, da quelli derivanti da meri effetti meccanici come ad esempio, la punta della coda che si muoverebbe come conseguenza del fatto che più porzioni craniali della coda sono state sottoposte ad un’azione di selezione”

“Un’indagine più sistematica e approfondita sullo scodinzolio non solo permetterà di mappare meglio questa iconica manifestazione comportamentale del cane, ma fornirà anche indiretta sull’evoluzione dei tratti umani, come la percezione e la produzione di stimoli ritmici”.

Riferimenti:

Why do dogs wag their tails? Silvia Leonetti, Giulia Cimarelli, Taylor A. Hersh, Andrea Ravignani

Biology Letters – DOI: https://doi.org/10.1098/

Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma

PERCHÈ I CANI SCODINZOLANO? UNA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO INDAGA SULLE RAGIONI DI QUESTO COMPORTAMENTO ENIGMATICO

Lo studio, condotto in collaborazione con le Università di Roma, Vienna e il Max Planck Institute for Psycholinguistics, riassume le ricerche esistenti riguardo i meccanismi, l’evoluzione e la funzione dello scodinzolio dei cani domestici.

Oggi, mercoledì 17 gennaio, sulla rivista Biology Letters, è stata pubblicata la ricerca intitolata “Why do dogs wag their tails?”, condotta dalla Dott.ssa Silvia Leonetti del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza, l’Università di Medicina Veterinaria di Vienna e il Max Planck Institute for Psycholinguistics. In questo lavoro vengono riassunte le ricerche che hanno indagato i meccanismi, l’evoluzione e la funzione dello scodinzolio nei cani domestici e vengono inoltre avanzate due ipotesi evolutive per spiegare l’insorgenza di questo comportamento evidente ma scientificamente ancora poco chiaro.

I cani domestici sono i carnivori più diffusi al mondo. Con una popolazione stimata di un miliardo di individui sono presenti in quasi tutte le aree abitate dall’uomo, una convivenza iniziata circa 35mila anni. Molti dei loro comportamenti, tuttavia, rimangono un enigma scientifico, come ad esempio il loro scodinzolio. Le code sono comuni a tutti i vertebrati e si sono originariamente evolute per la locomozione; molti animali le usano anche per l’equilibrio e per scacciare i parassiti. Nei canidi, le code non sono più utilizzate per la locomozione, ma piuttosto per la comunicazione rituale.

La coda dei cani è un’estensione della colonna vertebrale, ma si sa poco di come i suoi movimenti siano controllati a livello neurofisiologico. Si tratta di un comportamento asimmetrico, con i cani che mostrano movimenti lateralizzati a seconda degli stimoli che incontrano. Ciò suggerisce una lateralizzazione cerebrale, con una tendenza a scodinzolare sul lato destro, determinata dall’attivazione dell’emisfero sinistro, per gli stimoli che hanno una valenza emotiva positiva (es: quando viene mostrato il padrone o una persona familiare). Al contrario, mostrano uno scodinzolio orientato a sinistra, quindi l’attivazione dell’emisfero destro, per gli stimoli che suscitano ritiro (es: quando viene mostrato un cane sconosciuto e dominante o in situazioni di aggressività).

Associare lo scodinzolio all’eccitazione, sia positiva che negativa, suggerisce una correlazione con gli ormoni e i neurotrasmettitori legati a questo tipo di reazione. Ad esempio, esistono prove indirette che collegano l’ossitocina allo scodinzolio, soprattutto quando i cani si riuniscono a un umano familiare. Tuttavia, le associazioni tra il comportamento scodinzolante e i livelli di cortisolo non sono coerenti tra gli studi. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i livelli di cortisolo basale possono variare con molti altri parametri (sesso, razza, età e storia di vita del cane). In aggiunta, le incongruenze del passato possono essere dovute al fatto che lo scodinzolio viene tipicamente analizzato come un’unica categoria comportamentale, senza tener conto della sua natura multidimensionale e dei suoi parametri.

“Nessuno studio – dichiara Silvia Leonetti – ha seguito lo sviluppo del comportamento scodinzolante nello stesso individuo per tutta la vita. Solo in un caso, tuttavia, sono state quantificate diverse caratteristiche comportamentali dei cuccioli di cane e di lupo, compreso lo scodinzolio. I cuccioli di entrambe le specie sono stati allevati e poi testati per verificare la loro preferenza per l’uomo che li accudisce rispetto ad altri stimoli. I cuccioli di cane di quattro-cinque settimane hanno iniziato a scodinzolare frequentemente e a manifestare preferenze per la persona che li accudiva. I cuccioli di lupo, invece, scodinzolavano molto meno”.

Sia il movimento della coda che la sua posizione trasmettono informazioni nelle interazioni cane-cane, cane-uomo e cane-oggetto. Tra i canidi, lo scodinzolio con un portamento basso è spesso usato come segno visivo di acquiescenza, sottomissione o intento non aggressivo. La combinazione di scodinzolio e portamento della coda sembra un affidabile indicatore di status di sottomissione e subordinazione formale nelle interazioni cane-cane. Lo scodinzolio è usato anche come segnale di acquiescenza o di affiliazione nelle interazioni cane-uomo. Uno studio ha rilevato che durante le situazioni di rifiuto del cibo, i cani scodinzolavano di più quando era presente un umano rispetto a quando non lo era, suggerendo che lo scodinzolio può funzionare anche come segnale di richiesta.

Una chiave per comprendere meglio le ragioni dello scodinzolio canino potrebbe essere la domesticazione, un lungo processo che porta a una serie di cambiamenti fisiologici, morfologici e comportamentali nelle specie addomesticate.

“L’addomesticamento del cane – prosegue Leonetti – è probabilmente iniziato durante il Paleolitico superiore. I cambiamenti associati alla domesticazione includono: depigmentazione della pelliccia, riduzione delle dimensioni dello scheletro facciale e dei denti, cambiamenti nelle dimensioni e nelle proporzioni generali del corpo, comparsa di attributi fisici come le orecchie flosce e la coda arricciata, riduzione delle dimensioni del cervello, riduzione dell’aggressività, aumento della docilità e la variazione dei livelli ormonali con conseguenti cambiamenti comportamentali”.

Diverse ipotesi hanno cercato di spiegare come si siano verificati questi cambiamenti. Secondo l’ipotesi della “sindrome da domesticazione”, esso può portare all’emergere di tratti geneticamente collegati ma inaspettati, che sono sottoprodotti di una selezione per un altro tratto, come ad esempio la docilità o la socievolezza nei confronti dell’uomo. Ciò potrebbe essere dovuto a un legame genetico tra la selezione per la docilità e l’anatomia della coda. Ad esempio, le selezioni iniziali per la docilità potrebbero aver portato ad alterazioni delle cellule della cresta neurale durante lo sviluppo, con ripercussioni su vari tratti fenotipici, tra cui l’anatomia della coda.

In alternativa, il comportamento scodinzolante potrebbe essere stato un obiettivo del processo di domesticazione, con gli esseri umani che hanno selezionato i cani che scodinzolavano più spesso e, potenzialmente, in modo più ritmico. Questa è l’ipotesi dello “scodinzolio ritmico addomesticato”. Molti studi multidisciplinari dimostrano che gli esseri umani hanno notevoli capacità di percepire e produrre sequenze ritmiche, in particolare schemi isocroni in cui gli eventi sono equamente spaziati nel tempo. Questa propensione per i ritmi isocroni potrebbe aver guidato la selezione umana per il vistoso scodinzolio ritmico, spiegando perché i cani lo mostrano così spesso nelle interazioni uomo-cane.

Secondo entrambe le ipotesi, la selezione del comportamento scodinzolante potrebbe non essere stata uniforme tra le varie razze; ad esempio, i cani da caccia scodinzolano di più dei cani da pastore, e hanno anche subito una selezione diversa per quanto riguarda lo scodinzolio. Ciò dimostra che lo scodinzolio sia un tratto multidimensionale che può differire in base a vari parametri, tra cui il portamento della coda, la direzione e la velocità. In teoria, ogni parametro del movimento della coda potrebbe essere sottoposto a diversi livelli di controllo neurale, avere funzioni diverse e/o trasmettere informazioni diverse.

“Lo scodinzolio dei cani – conclude Leonetti – è un comportamento evidente ma scientificamente sfuggente. La sua unicità, complessità e ubiquità sono potenzialmente associate a molteplici funzioni, ma i suoi meccanismi e la sua ontogenesi sono ancora poco conosciuti. Queste lacune ci impediscono di comprendere appieno la storia evolutiva del moderno comportamento scodinzolante e il ruolo svolto dall’uomo in questo processo. Un’indagine più sistematica e approfondita sullo scodinzolio non solo permetterà di mappare meglio questa iconica manifestazione comportamentale del cane, ma fornirà anche informazioni indirette sull’evoluzione dei tratti umani, come la percezione e la produzione di stimoli ritmici”.

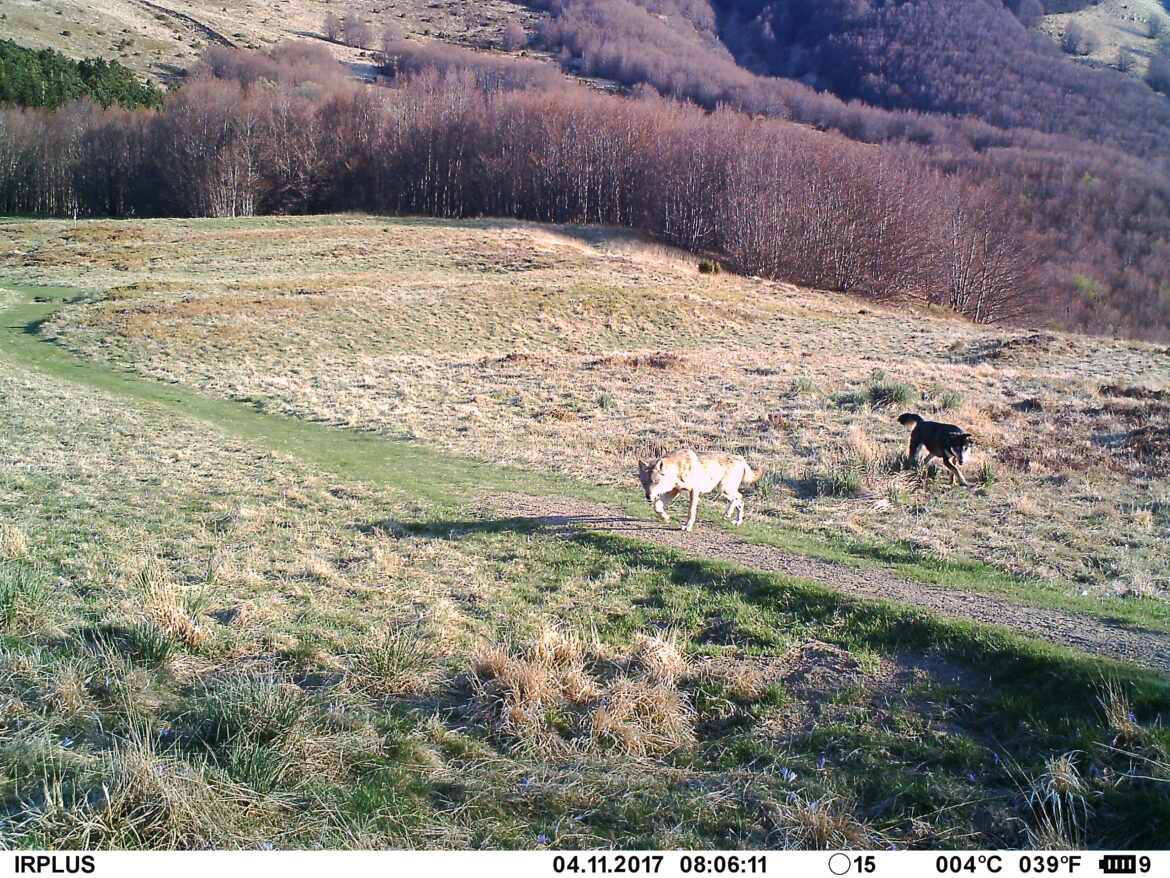

Testo e foto dall’Ufficio Stampa Area Relazioni Esterne e con i Media Università degli Studi di Torino