AT 2021hdr, NUBE DI GAS DISTRUTTA DA UNA COPPIA DI BUCHI NERI SUPERMASSICCI AFFAMATI

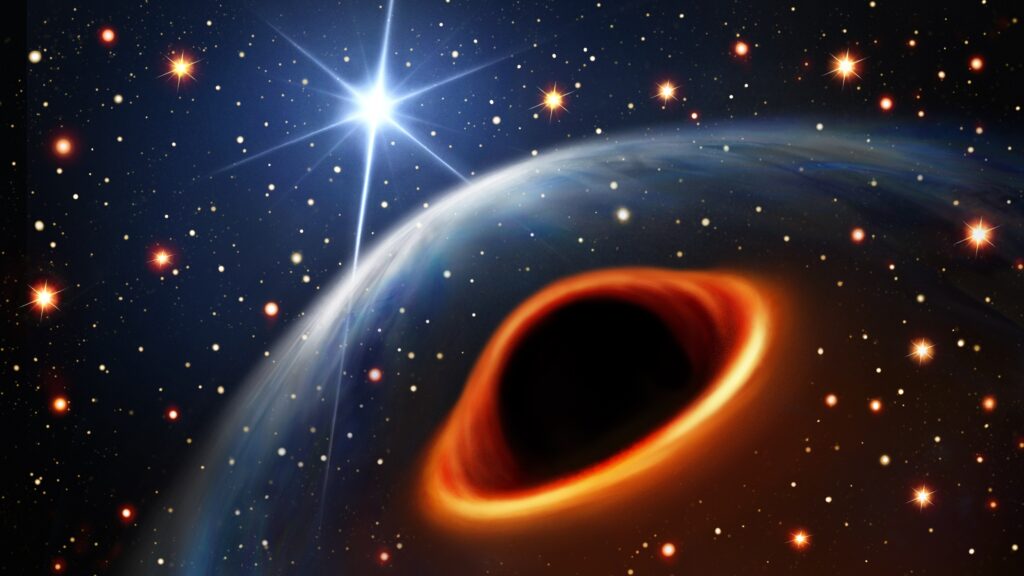

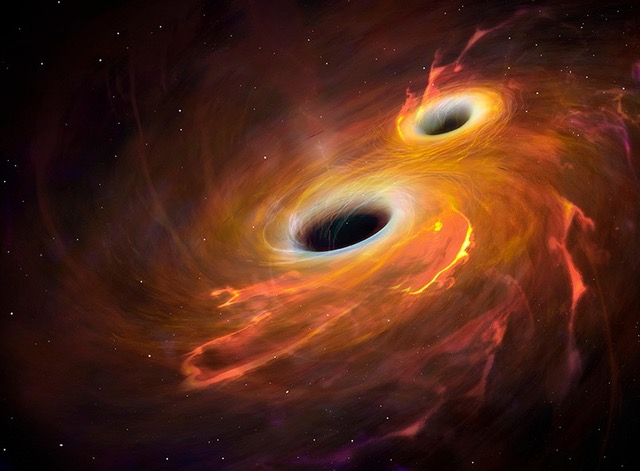

Caotici e voraci, caratteristiche che potrebbero descrivere perfettamente due buchi neri mostruosi scoperti con l’Osservatorio Neil Gehrels Swift della NASA, satellite con una importante partecipazione italiana dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Un gruppo di ricerca ha infatti rilevato, pubblicando i risultati oggi sulla rivista Astronomy and Astrophysics, per la prima volta un evento transiente di distruzione mareale in cui una coppia di buchi neri supermassivi sta interagendo con una nube di gas nel centro di una galassia distante. Il segnale di questo fenomeno, noto come AT 2021hdr, si ripete periodicamente, offrendo agli astronomi un’opportunità unica di studiare il comportamento di questi oggetti cosmici estremi. Tra gli enti di ricerca coinvolti nello studio c’è anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

“È un evento molto strano, chiamato AT 2021hdr, che si ripete ogni pochi mesi”, spiega Lorena Hernández-García, ricercatrice presso il Millennium Institute of Astrophysics e il Millennium Nucleus for Transversal Research and Technology to explore Supermassive Black Holes, prima autrice dello studio e leader del team di ricerca. “Crediamo che una nube di gas abbia inghiottito i buchi neri; mentre orbitano l’uno attorno all’altro, i buchi neri interagiscono con la nube, perturbando e consumando il suo gas. Questo produce oscillazioni che si osservano nella luce del sistema”.

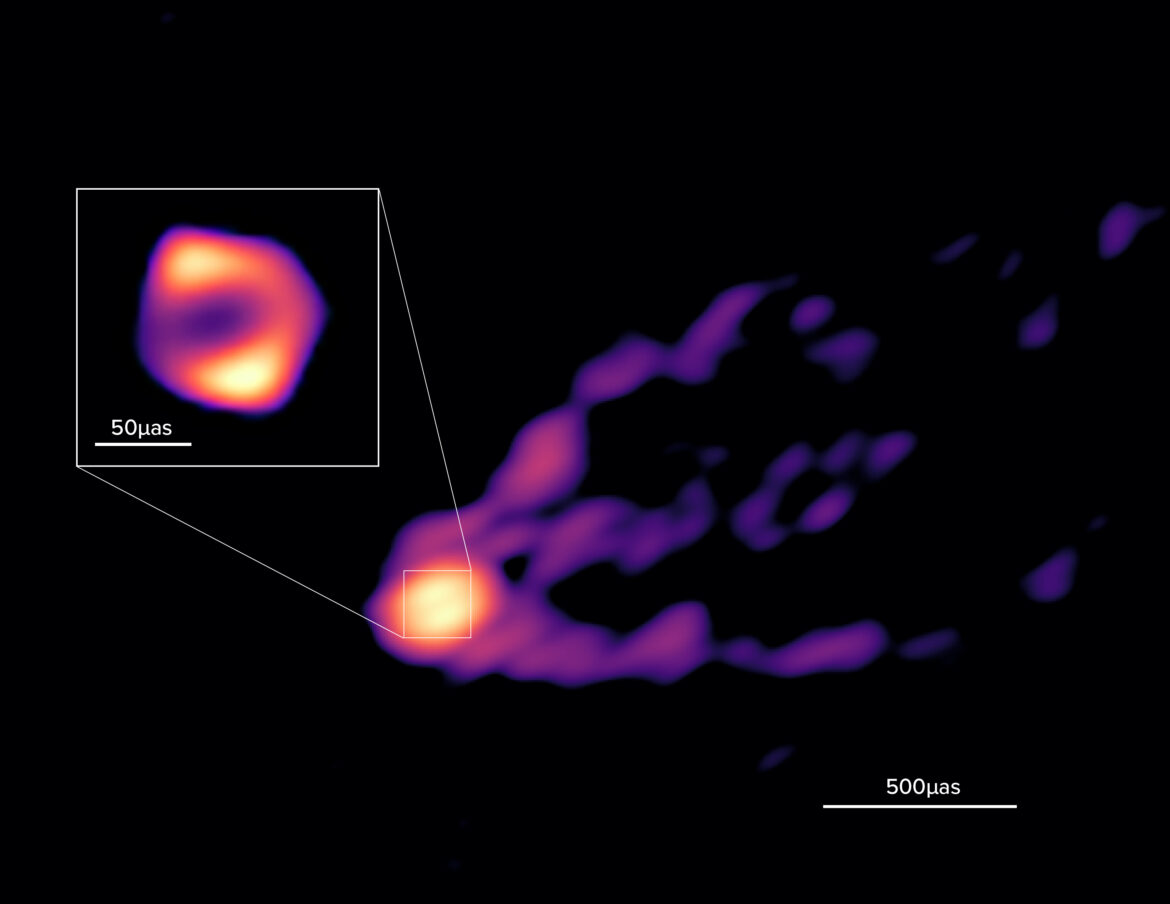

AT 2021hdr è stato scoperto grazie all’ALeRCE broker e osservato per la prima volta nel 2021 con lo ZTF (Zwicky Transient Facility) presso l’Osservatorio Palomar in California.

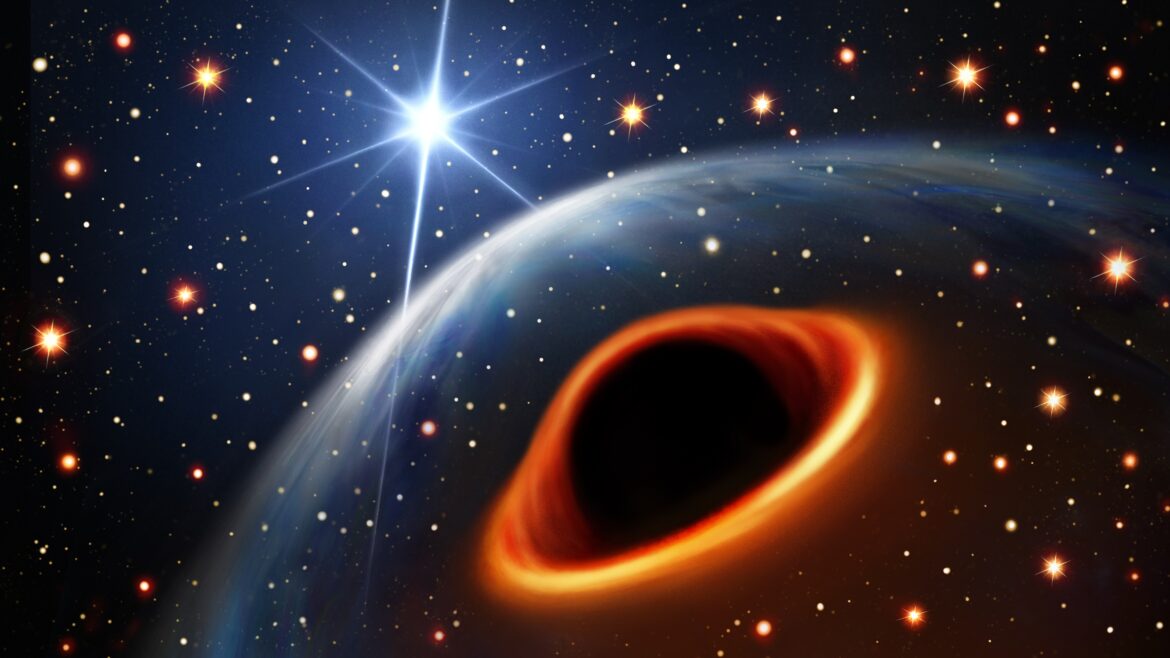

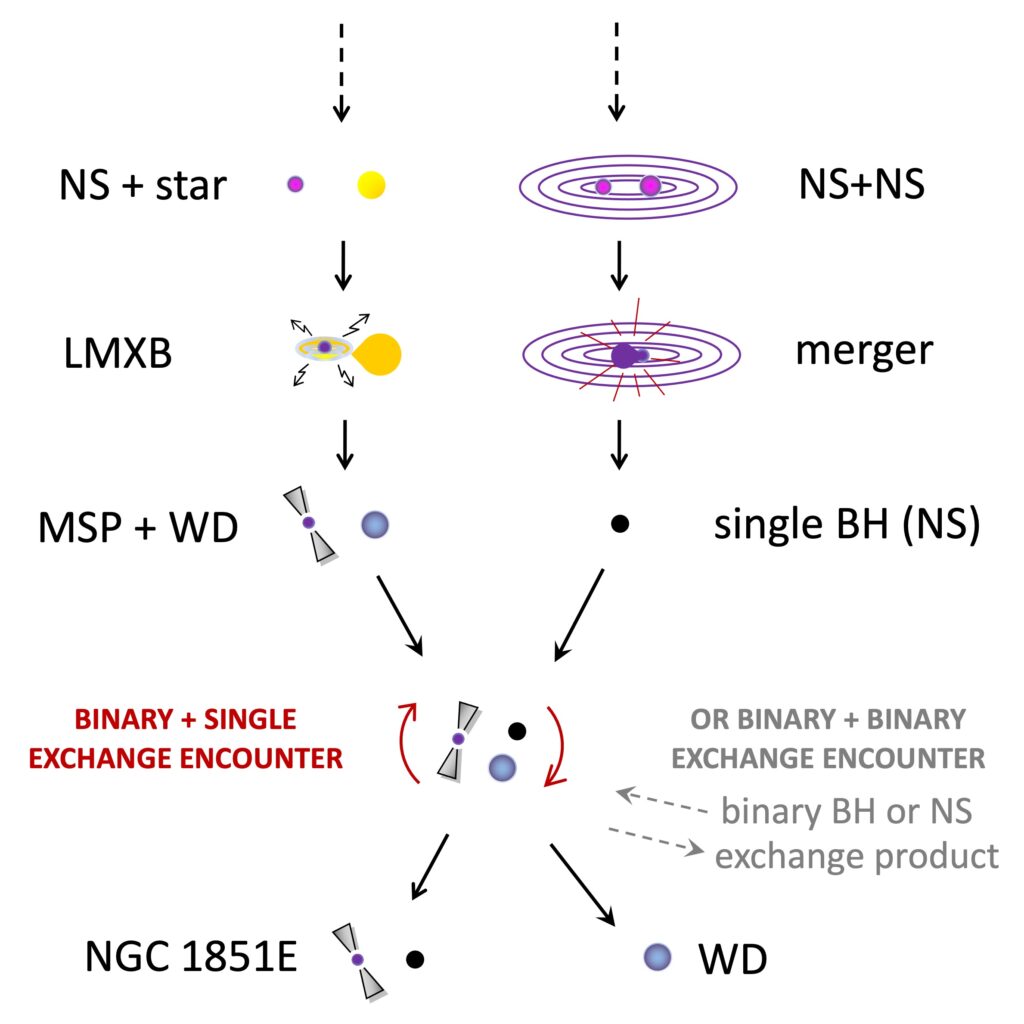

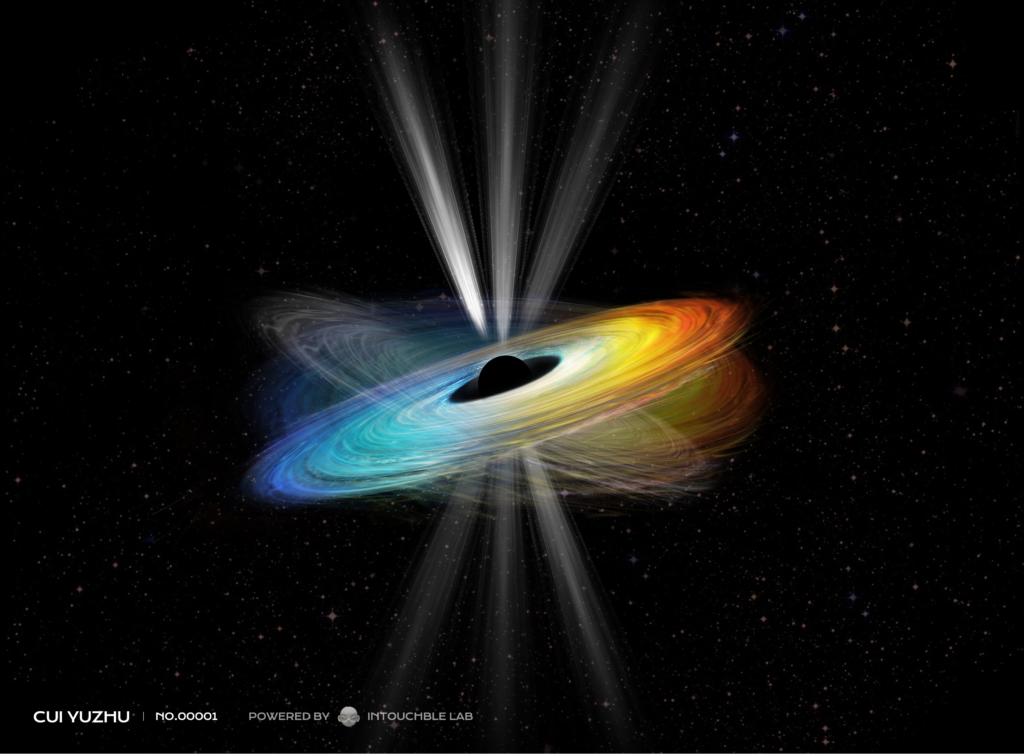

Cosa provoca questo fenomeno? Dopo aver esaminato diversi modelli per spiegare ciò che vedevano nei dati, i ricercatori hanno dapprima considerato l’ipotesi di un evento di distruzione mareale (in inglese tidal disruption event), vale a dire la distruzione di una stella che si era avvicinata troppo a uno dei buchi neri, per poi convergere su un’altra possibilità: la distruzione mareale di una nube di gas, più grande del binario stesso. Analizzando i dati raccolti, la dinamica è apparsa subito chiara: quando la nube si è scontrata con i due buchi neri, la loro forza di attrazione gravitazionale l’ha fatta a pezzi, formando filamenti attorno alla coppia. La nube si è poi riscaldata per attrito, il gas è diventato particolarmente denso e caldo vicino ai buchi neri, mentre la complessa interazione di forze ha fatto sì che parte del gas venisse espulso dal sistema a ogni rotazione.

ZTF ha rilevato esplosioni da AT 2021hdr ogni 60-90 giorni dal primo brillamento. Il gruppo di Hernández-García ha osservato la sorgente con Swift da novembre 2022. Il satellite americano Swift li ha aiutati a determinare che la coppia di buchi neri produce oscillazioni nella luce ultravioletta e nei raggi X simultaneamente a quelle viste nella luce visibile.

“È la prima volta che si osserva un evento di distruzione mareale di una nube di gas da parte di una coppia di buchi neri supermassivi”, afferma Gabriele Bruni, ricercatore presso l’INAF di Roma. “In particolare, l’oscillazione periodica misurata in banda ottica, ultravioletta, e raggi X ha una durata mai osservata in precedenza per un evento di distruzione mareale. Grazie al monitoraggio costante di ZTF è stato possibile scoprire questo peculiare sistema, e avviare osservazioni in diverse bande. La survey dello ZTF infatti copre il cielo intero ogni 3 giorni, permettendo per la prima volta di scoprire un grande numero di questi fenomeni astrofisici transitori”.

“I fenomeni transienti permettono di studiare ‘in diretta’ l’evoluzione dei sistemi di accrescimento su buchi neri supermassicci, dove la gravità e il campo magnetico si trovano a un regime energetico estremo. Sono quindi laboratori che non riusciremo mai a riprodurre sulla terra, dove testare nuove leggi della fisica”, sostiene Francesca Panessa, ricercatrice presso l’INAF di Roma.

I due buchi neri protagonisti della scoperta si trovano nel centro di una galassia chiamata 2MASX J21240027+3409114, situata a 1 miliardo di anni luce di distanza in direzione della costellazione del Cigno. I due buchi neri sono separati da circa 26 miliardi di chilometri e insieme contengono 40 milioni di volte la massa del Sole. Gli scienziati stimano che i buchi neri completino un’orbita ogni 130 giorni e che si fonderanno tra circa 70 mila anni.

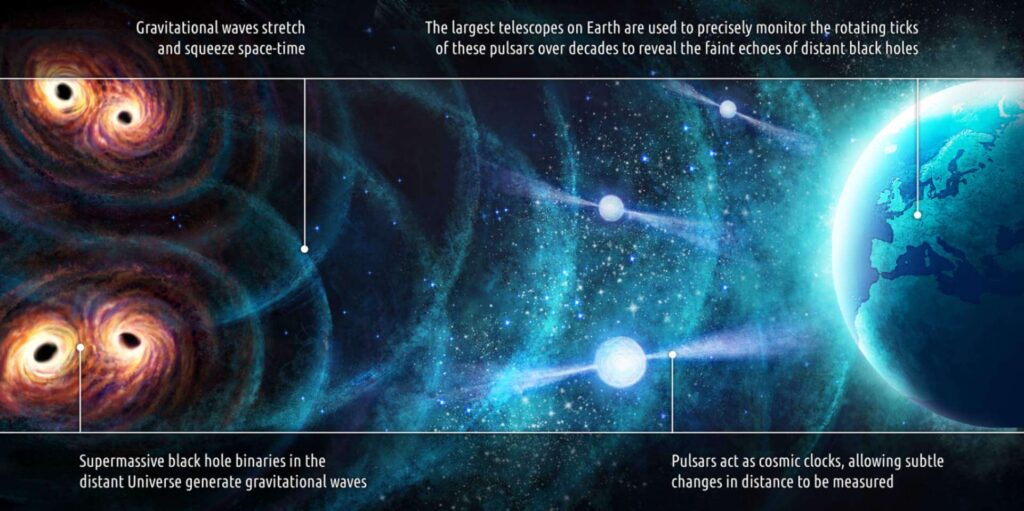

Bruni sottolinea che “finora sono pochi i fenomeni transienti osservati che presentano un oscillazione nella curva di luce come questo”. E conclude: “Le coppie di buchi neri supermassicci sono ancora un fenomeno raramente osservato, e ne vedremo molti di più con la prossima generazione di antenne gravitazionali a bassa frequenza (come LISA – Laser Interferometer Space Antenna). Inoltre, si aspettiamo di scoprire altri casi come questo nei prossimi anni, anche con l’accensione del Vera Rubin Telescope, che sarà in grado di scrutare ancora più a fondo l’universo”.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “AT 2021hdr: A candidate tidal disruption of a gas cloud by a binary super massive black hole system”, di L. Hernández-García et al., è stato pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Testo, video e immagini dall’Ufficio Stampa INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica,