UN NUOVO MODELLO PER COMPRENDERE LE ORIGINI DELL’UNIVERSO – Superare il paradigma teorico inflazionario che è troppo “addomesticabile”: pubblicato su «Physical Review Research Letters» il lavoro del team internazionale di ricerca di cui fa parte l’Università di Padova

Un team di scienziati, tra cui Daniele Bertacca e Sabino Matarrese del Dipartimento di Fisica e Astronomia G. Galilei dell’Università di Padova, in collaborazione con i colleghi Raúl Jiménez dell’Università di Barcellona e Angelo Ricciardone dell’Università di Pisa, ha pubblicato su «Physical Review Research Letters» un articolo dal titolo “Inflation without an inflaton” in cui si propone una nuova teoria sull’origine del nostro Universo. La nuova visione teorica introduce un cambiamento radicale sulla comprensione dei primissimi istanti di vita dell’Universo, senza fare affidamento su alcuni elementi speculativi tradizionalmente ipotizzati nella teoria standard dell’Inflazione.

Svelare il mistero della nascita dell’Universo

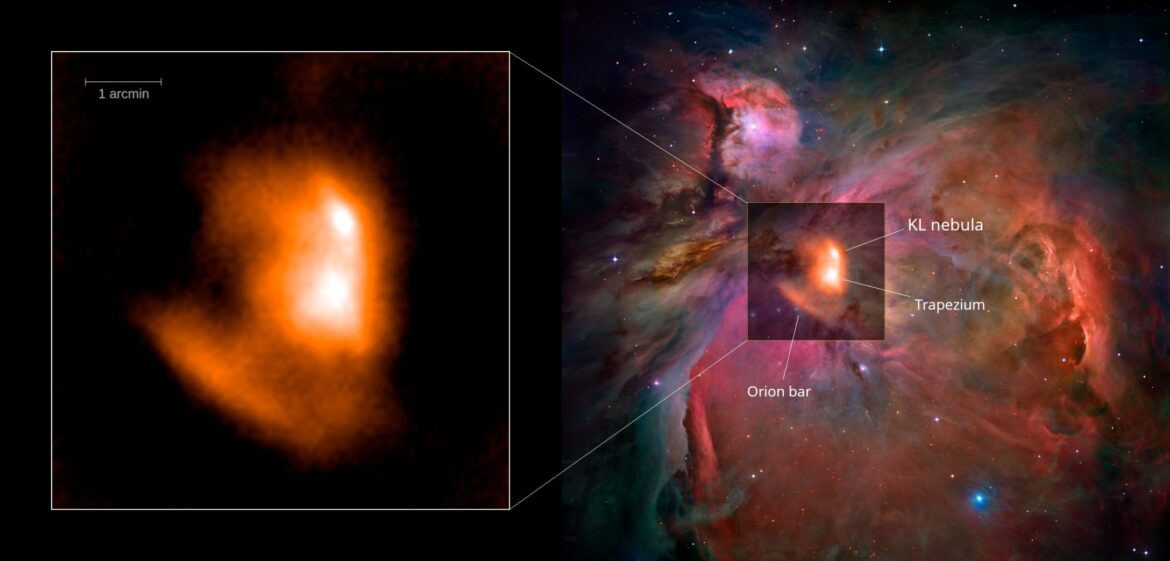

Per decenni i cosmologi hanno lavorato adottando il paradigma dell’Inflazione, un modello che suggerisce come l’Universo si sia espanso in modo incredibilmente rapido preparando il terreno per tutto ciò che osserviamo oggi. Il paradigma inflazionario è in grado di spiegare perché il nostro universo sia così omogeneo e isotropo e, allo stesso tempo, perché contenga strutture disomogenee, come galassie e ammassi di galassie.

Ma c’è un problema: questa teoria include troppi parametri “liberi”, ovvero parametri “regolabili”, che possono essere modificati a piacimento. Nella scienza troppa flessibilità può essere problematica perché rende difficile capire se un modello adottato stia veramente prevedendo qualcosa o se si stia semplicemente adattando, a posteriori, ai dati osservati.

Il team internazionale di ricerca ha proposto un nuovo modello in cui l’Universo primordiale non ha bisogno di nessuno di questi parametri arbitrari, ma di una sola scala di energia che determina tutte le predizioni osservabili. I ricercatori partono da uno stato cosmico ben consolidato noto come spazio-tempo di de Sitter. Quest’ultimo è un modello geometrico di Universo dominato dall’energia del vuoto che si espande accelerando: uno spazio-tempo che si espande in modo accelerato in ogni punto, come un palloncino che si gonfia sempre più velocemente.

Il ruolo delle onde gravitazionali

Il nuovo modello non si basa su ipotetici campi o particelle come, ad esempio, il campo chiamato “inflatone”. Piuttosto suggerisce che le naturali oscillazioni quantistiche dello spazio-tempo stesso sotto forma di onde gravitazionali quantistiche (“gravitoni”) siano state sufficienti a innescare le minuscole fluttuazioni di densità che alla fine hanno dato origine a galassie, stelle e pianeti.

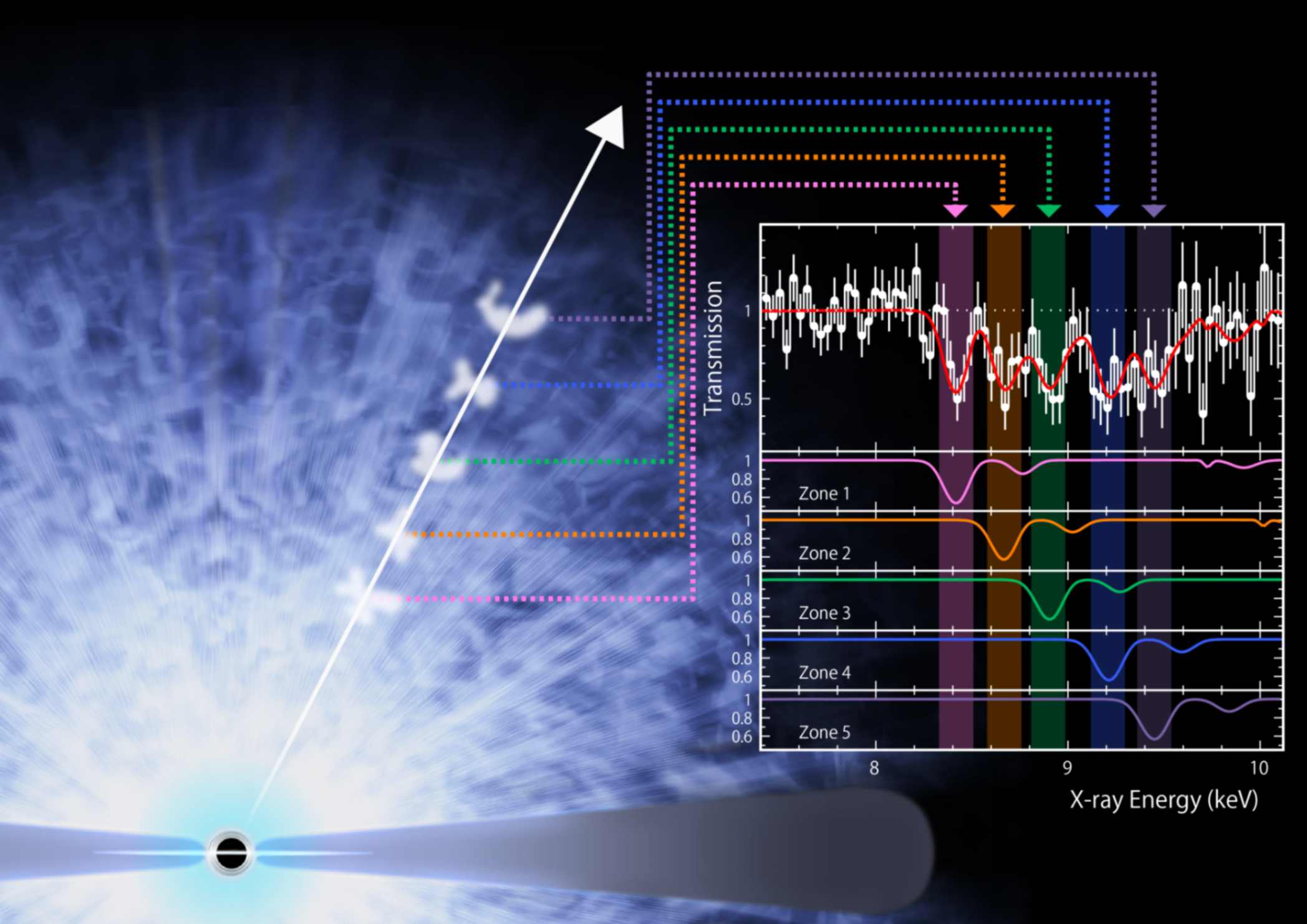

Queste increspature gravitazionali evolvono in modo non lineare, il che significa che interagiscono e costruiscono complessità nel tempo, portando a previsioni verificabili che i ricercatori possono oggi analizzare, vagliare e confrontare con i dati misurati da esperimenti terrestri e dallo spazio.

«Comprendere l’origine dell’Universo non è solo una ricerca filosofica, ci aiuta a rispondere a domande fondamentali su chi siamo e da dove proviene tutto. Questa nuova proposta fornisce un quadro essenziale ma potente: offre previsioni chiare che le future osservazioni, come la misurazione dell’ampiezza delle onde gravitazionali primordiali e lo studio statistico della struttura cosmica, potranno eventualmente confermare o confutare – dicono gli autori della nuova teoria pubblicata -. Non solo, questo nuovo approccio dimostra che non sono necessari ulteriori ingredienti speculativi per spiegare il cosmo, ma solo di una profonda comprensione della gravità e della fisica quantistica. Questo modello potrebbe segnare un nuovo capitolo nel modo in cui pensiamo alla nascita dell’Universo».

Daniele Bertacca, Raul Jimenez, Sabino Matarrese e Angelo Ricciardone, “Inflation without an inflaton” – «Physical Review Research Letters» 2025, link alla ricerca: https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/vfny-pgc2

Padova, 22 luglio 2025

Testo e foto dall’Ufficio Stampa dell’Università di Padova