Individuare fenomeni quantistici attraverso rapporti di causa-effetto

Per comprendere la relazione quantistica fra due eventi, un team di ricercatori del QuantumLab della Sapienza ha sviluppato un nuovo metodo basato sulla misura della forza dei rapporti causa-effetto tra le variabili. La tecnica, eseguita sperimentalmente nei laboratori dell’Ateneo, potrà essere utilizzata per verificare il corretto funzionamento di nuove tecnologie quantistiche

“Qual è il motivo?”, “Perché sta succedendo?” sono domande molto frequenti nella vita quotidiana, in cui spesso si è portarti a chiedersi la causa degli eventi che succedono, cercando motivi più o meno diretti o astratti. La strategia intuitivamente più efficace per capire se due eventi siano l’uno la causa dell’altro è verificare la loro correlazione, ovvero chiedersi: l’evento A succede sempre quando succede l’evento B? Come quando ogni volta che viene spinto un interruttore (evento A) si accende una lampadina (evento B). Tuttavia, questo processo, apparentemente così semplice e immediato, nasconde una grande insidia: quando due eventi sono correlati, possono sia essere la causa l’uno dell’altro ma possono anche essere influenzati da una causa comune, di cui spesso non si tiene conto. Per esempio, ogni anno, in estate, aumentano parallelamente il consumo di gelati e il numero di persone che soffrono di cali di pressione. Questi due eventi sono indubbiamente correlati, ma non sono l’uno la causa dell’altro. Avvengono simultaneamente solo perché hanno una causa comune: l’aumento delle temperature.

Comprendere se due eventi siano causati da un fattore comune o se siano direttamente collegati non è affatto semplice, per cui tali relazioni sono da sempre una sfida per gli scienziati. Secondo la fisica classica è possibile comprendere appieno la relazione causa-effetto tra due eventi effettuando una serie di opportune misurazioni. Molto più difficile è quando entrano in gioco effetti quantistici, perché i rapporti di causa-effetto tra un evento A e un evento B hanno conseguenze diverse se questi hanno una causa comune non classica. Tuttavia, la discrepanza tra predizioni classiche e quantistiche può tornare utile proprio per rilevare la presenza di fenomeni quantistici, come avviene nei cosiddetti test di Bell, effettuati per misurare le proprietà di particelle fisicamente separate ma correlate in maniera non classica.

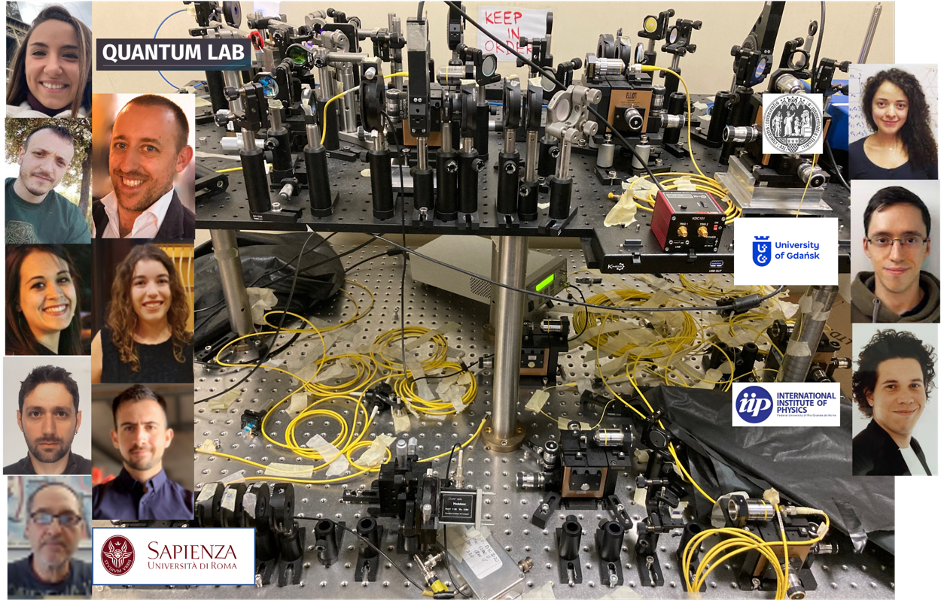

Il gruppo QuantumLab (https://www.quantumlab.it/) della Sapienza Università di Roma ha presentato, in un lavoro recentemente pubblicato sulla rivista Science Advances, un metodo altamente innovativo che è basato sulla misura della forza dei rapporti causa-effetto tra due variabili. Lo studio è nato nell’ambito di una collaborazione internazionale dell’Ateneo romano con l’International Institute of Physics di Natal (Brasile), l’Università di Colonia (Germania) e l’Università di Gdansk (Polonia).

Il team di fisici, da tempo impegnato nello studio di questi fenomeni con l’obiettivo di creare tecniche per rilevare la presenza di fenomeni quantistici, è partito dal caso in cui un evento A è causa di un evento B e, in più, questi hanno una causa comune quantistica. In tale situazione, si può dimostrare che, per ottenere determinati effetti su B, c’è bisogno di un’influenza causale più debole da parte di A, rispetto al caso classico. Quindi, misurando la forza del rapporto causa-effetto tra A e B, è possibile capire se il processo che stiamo osservando è quantistico oppure puramente classico.

“La novità di questo approccio – afferma Iris Agresti della Sapienza – sta nel fatto che permette di individuare comportamenti quantistici del tutto nuovi, che non potevano essere individuati con le tecniche note finora”.

Per mostrare queste nuove tracce di fenomeni quantistici è stato riprodotto nei laboratori di ottica e informazione quantistica della Sapienza lo schema di rapporti causa-effetto menzionato (chiamato processo strumentale) su una piattaforma fotonica.

In dettaglio, nell’esperimento, gli eventi A e B erano i risultati di due misure su fotoni, mentre la causa comune era una sorgente di stati quantistici.

“Abbiamo generato coppie di fotoni entangled (cioè correlati quantisticamente) e abbiamo implementato il rapporto di causa-effetto tra le misure A e B, scegliendo la misura B in base al risultato di A” – spiega Fabio Sciarrino, coordinatore del gruppo. “Siccome i due fotoni da misurare vengono generati nello stesso istante, per avere il tempo di eseguire la misura A, abbiamo dovuto ritardare il fotone misurato in B tramite una fibra lunga più di 100 metri e abbiamo sfruttato un dispositivo elettro-ottico per cambiare la misura B in pochi nanosecondi”.

Questa tecnica che si basa sulla misura della forza dell’influenza causale tra due eventi per dimostrare la presenza di fenomeni quantistici, che è stata eseguita sperimentalmente dai ricercatori del QuantumLab, ha dei risvolti sia dal punto di vista applicativo, perché potrà essere utilizzata per verificare il corretto funzionamento di nuove tecnologie quantistiche, sia teorico, perché ha permesso di individuare nuove tipologie di comportamenti non classici.

Riferimenti:

Experimental test of quantum causal influences – Iris Agresti, Davide Poderini, Beatrice Polacchi, Nikolai Miklin, Mariami Gachechiladze, Alessia Suprano, Emanuele Polino, Giorgio Milani, Gonzalo Carvacho, Rafael Chaves and Fabio Sciarrino – Science Advances, Vol 8, Issue 8 https://doi.org/10.1126/sciadv.abm1515

Testo e immagini dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma