L’ESOPIANETA TOI-1853b, IL NETTUNIANO SUPER-MASSICIO, UNA SCOPERTA CHE PORTA PIÙ DOMANDE CHE RISPOSTE

Scoperto da un team di scienziati internazionale guidato dall’Università di Roma Tor Vergata e da INAF un esopianeta dalle caratteristiche straordinarie – individuato grazie al satellite TESS della NASA e caratterizzato con il Telescopio Nazionale Galileo – le cui proprietà fisiche mettono in crisi le teorie convenzionali di formazione ed evoluzione planetarie. La ricerca pubblicata oggi su Nature.

Roma, 30 agosto 2023 – Si chiama TOI-1853b ed è estremamente peculiare: ogni 30 ore compie un giro completo intorno alla sua stella (la Terra impiega un anno per compiere un giro completo intorno al Sole), ha un raggio comparabile con quello di Nettuno (3,5 raggi terrestri, da cui il nome) ma una massa di circa quattro volte più grande (73 masse terrestri). Ciò gli conferisce il primato della densità più elevata fra gli esopianeti nettuniani noti ad oggi (circa 10 g/cm3, il doppio della densità della Terra). Distante 545 anni luce da noi, TOI-1853b si trova nella costellazione di Boote e la sua scoperta, pubblicata oggi su Nature, è stata realizzata da un team internazionale di ricercatori, guidato da Luca Naponiello, 31 anni, dottorando in Astrofisica all’università di Roma Tor Vergata e primo autore del lavoro. Diversi ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) hanno dato un contributo di fondamentale importanza allo studio.

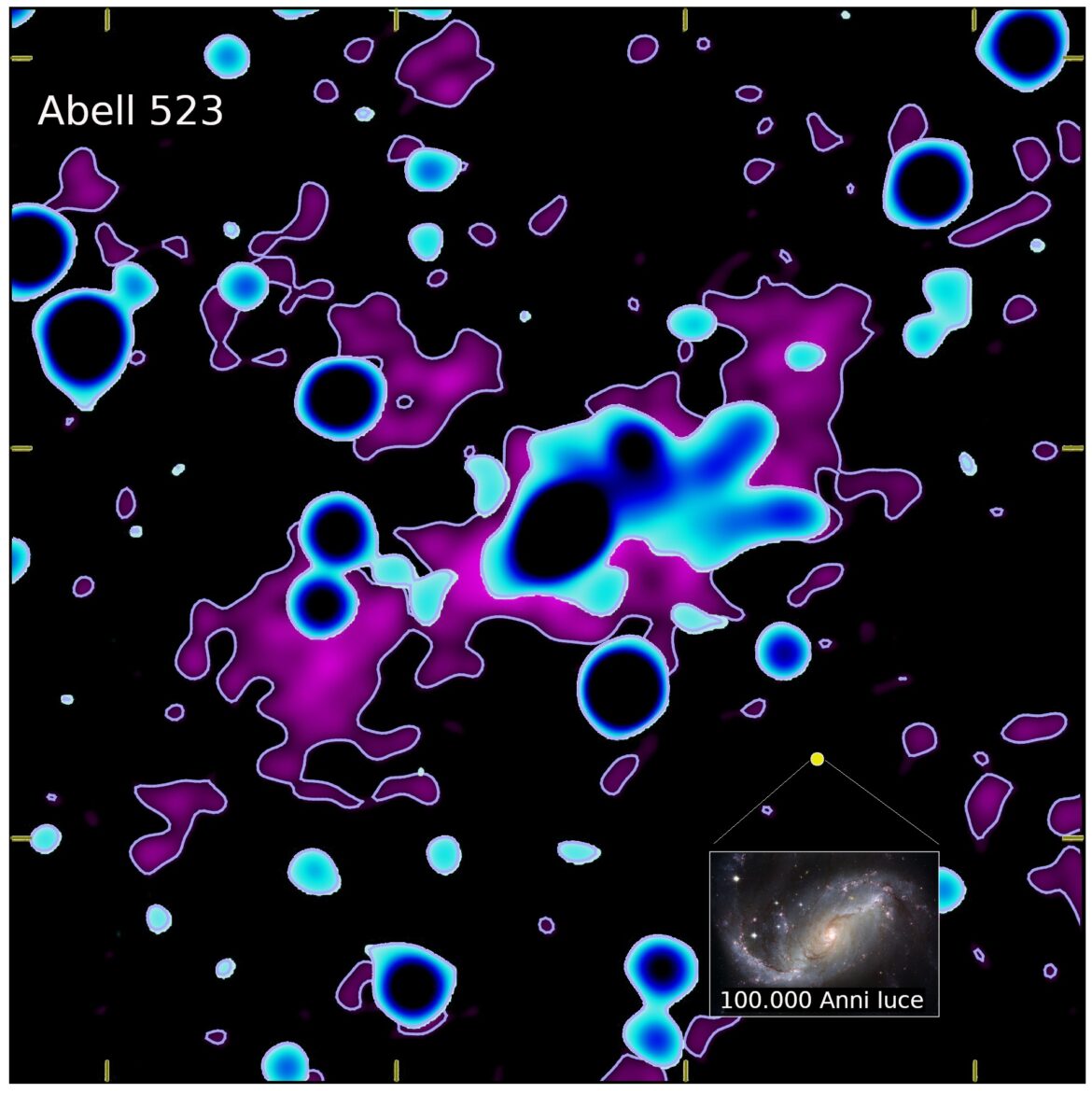

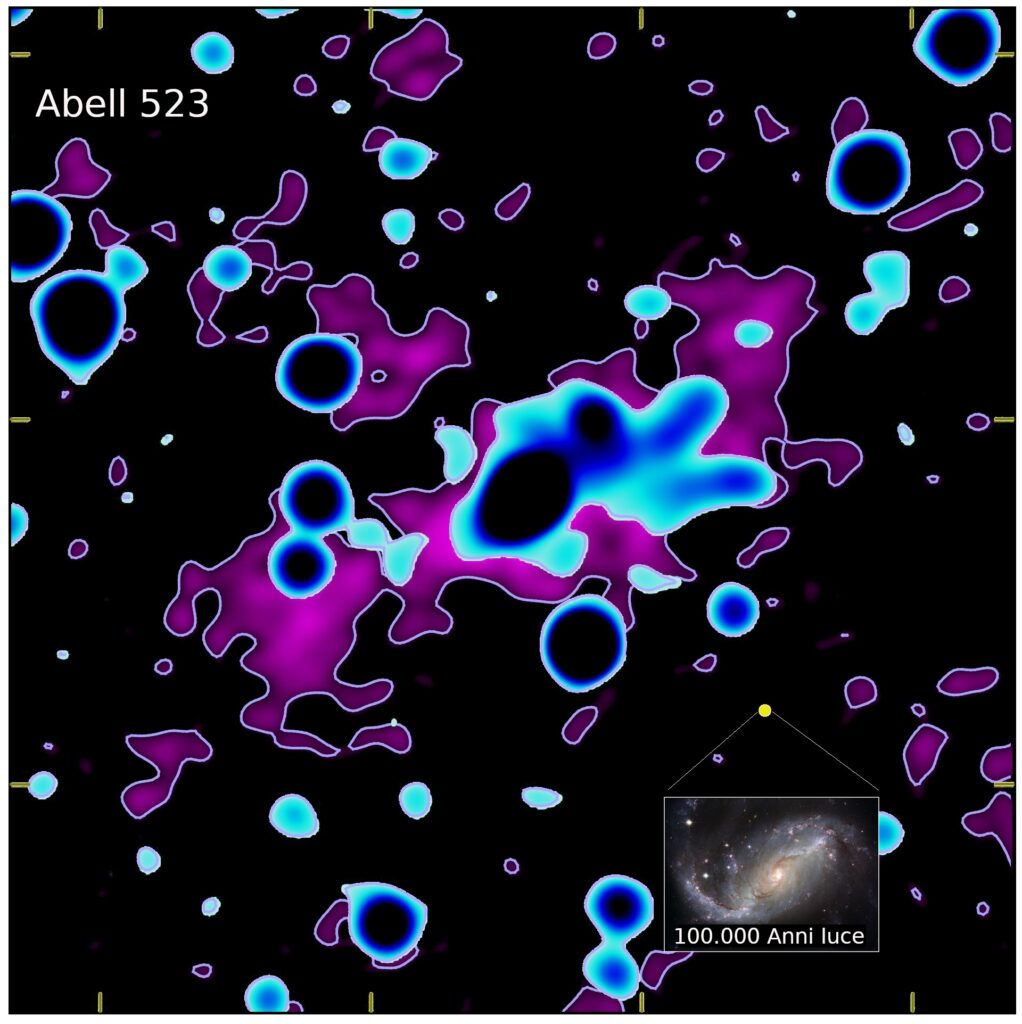

TOI-1853b si trova nel cosiddetto ‘deserto dei Nettuniani’, una regione vicina alle stelle in cui non si trovano pianeti delle dimensioni di Nettuno: ricevendo una forte irradiazione dalla stella, questi pianeti non possono trattenere le loro atmosfere gassose che evaporano, lasciando così esposto un nucleo solido di dimensioni molto inferiori a quelle di Nettuno.

“In base alle teorie di formazione ed evoluzione planetaria, non ci si aspettava che potesse esistere un pianeta simile e così vicino alla sua stella”, commenta Naponiello. “È un pianeta con densità troppo elevata per essere un classico pianeta di tipo nettuniano e, di conseguenza, deve essere estremamente ricco di elementi pesanti”. La sua presenza nel ‘deserto dei Nettuniani’ è, dunque, un ulteriore mistero da chiarire.

Non si conosce esattamente la sua composizione. Naponiello aggiunge:

“Ci aspettiamo che TOI-1853b sia prevalentemente roccioso e circondato da un piccolo inviluppo gassoso di idrogeno ed elio che costituisce al più l’1% della massa del pianeta. Oppure, un’altra ipotesi molto affascinante è che possa essere composto per metà da rocce e per metà da ghiaccio di acqua. Data l’elevata temperatura del pianeta (circa 1500 gradi Kelvin), in questo secondo caso TOI-1853b potrebbe avere un’atmosfera ricca di vapore acqueo”.

“Anche la sua origine è un mistero dal momento che nessuno dei modelli teorici di formazione planetaria prevede che possa esistere un pianeta con tali caratteristiche”, dice Luigi Mancini, professore presso il dipartimento di Fisica dell’università di Roma Tor Vergata e secondo autore del lavoro. “Tuttavia, simulazioni numeriche che abbiamo condotto in scenari estremi ci suggeriscono che la sua origine possa essere dovuta a scontri fra protopianeti massicci nel disco proto-stellare originario”. “Tali scontri”, continua Naponiello, “potrebbero aver rimosso quasi tutta l’atmosfera del pianeta, il che ne spiegherebbe le dimensioni ridotte e la grande densità, come se fosse rimasto solo il nucleo nudo del pianeta”.

In alternativa allo scenario delle collisioni planetarie, secondo i ricercatori il pianeta potrebbe essere stato inizialmente un gigante gassoso come Giove o più massiccio, e avrebbe assunto un’orbita molto ellittica in seguito a instabilità dinamiche dovute ad interazioni gravitazionali con altri pianeti. Questo lo avrebbe portato a compiere dei passaggi molto ravvicinati alla sua stella, che gli avrebbero fatto perdere i suoi strati atmosferici esterni e avrebbero, allo stesso tempo, circolarizzato e stabilizzato la sua orbita alla distanza attuale dalla sua stella.

“Al momento, non riusciamo a distinguere quale dei due scenari di formazione sia quello più plausibile, ma continueremo ad osservare questo pianeta per capirlo. Non possiamo neanche escludere che studi teorici successivi, a partire da questa eccezionale scoperta, possano portare a nuovi modelli di formazione per i pianeti nettuniani molto massicci”, commenta Aldo Bonomo, ricercatore presso l’INAF Torino e co-autore dell’articolo.

TOI-1853b è stato inizialmente identificato nel 2020 come candidato planetario dal satellite della NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) con il metodo dei transiti, ovvero osservando le diminuzioni di luce periodiche della sua stella prodotte dal passaggio del pianeta davanti ad essa. La conferma della natura planetaria di TOI-1853b e la misura della sua massa e densità sono state possibili grazie ad osservazioni spettroscopiche di velocità radiale ottenute dal team con lo spettrografo HARPS-N (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher for the Northern hemisphere) al Telescopio Nazionale Galileo (TNG), che si trova sull’isola di La Palma nelle Canarie. Tali osservazioni hanno permesso di rivelare e caratterizzare con elevata precisione il segnale gravitazionale del pianeta sul moto della sua stella.

“HARPS-N è ormai operativo al TNG da più di 10 anni (ha ottenuto la prima luce a marzo del 2012). È uno dei pochi strumenti di punta a disposizione della comunità astronomica per misurare con alta precisione le masse e le densità dei pianeti extrasolari, in certi casi anche con dimensioni della Terra”, conclude Alessandro Sozzetti, primo ricercatore presso l’INAF Torino e co-autore dell’articolo. “Come in questo caso, nuove scoperte e misure portano spesso più domande che risposte”.

Per ulteriori informazioni:

L’articolo “A super-massive Neptune-sized planet”, di Luca Naponiello, Luigi Mancini, Alessandro Sozzetti, Aldo S. Bonomo, Alessandro Morbidelli, Jingyao Dou, Li Zeng, Zoe M. Leinhardt, Katia Biazzo, Patricio E. Cubillos, Matteo Pinamonti, Daniele Locci, Antonio Maggio, Mario Damasso, Antonino F. Lanza, Jack J. Lissauer, Karen A. Collins, Philip J. Carter, Eric L. N. Jensen, Andrea Bignamini, Walter Boschin, Luke G. Bouma, David R. Ciardi, Rosario Cosentino, Silvano Desidera, Xavier Dumusque, Aldo F. M. Fiorenzano, Akihiko Fukui, Paolo Giacobbe, Crystal L. Gnilka, Adriano Ghedina, Gloria Guilluy, Avet Harutyunyan, Steve B. Howell, Jon M. Jenkins, Michael B. Lund, John F. Kielkopf, Katie V. Lester, Luca Malavolta, Andrew W. Mann, Rachel A. Matson, Elisabeth C. Matthews, Domenico Nardiello, Norio Narita, Emanuele Pace, Isabella Pagano, Enric Palle, Marco Pedani, Sara Seager, Joshua E. Schlieder, Richard P. Schwarz, Avi Shporer, Joseph D. Twicken, Joshua N. Winn, Carl Ziegler e Tiziano Zingales, è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa di Ateneo Università di Roma Tor Vergata e dall’Ufficio Stampa – Struttura per la Comunicazione Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)