LOFAR “FOTOGRAFA” IL GIGANTESCO BAGLIORE RADIO ATTORNO A UN AMMASSO DI GALASSIE, ABELL 2255

I dati sono stati raccolti durante 18 notti osservative con le migliaia di antenne che formano il radiotelescopio LOFAR. L’origine dell’emissione radio attorno ad Abell 2255 sembra sia legata all’enorme energia rilasciata durante il processo di formazione dell’ammasso stesso. L’emissione sarebbe grande almeno 16 milioni di anni luce.

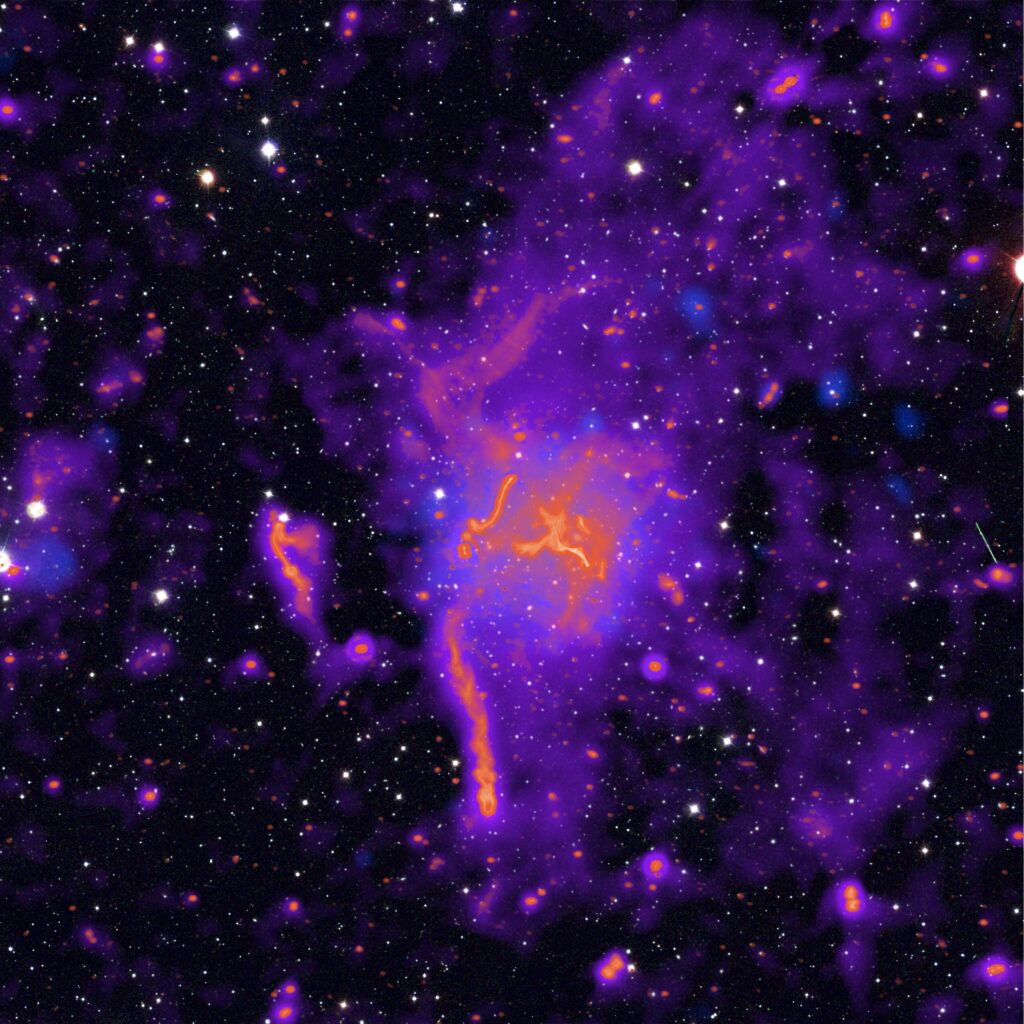

Sfruttando la potenza del radiotelescopio europeo Low Frequency Array (LOFAR), la più estesa rete al mondo attualmente operativa per osservazioni radioastronomiche a bassa frequenza, un team europeo di astronomi in Italia, Olanda e Germania ha osservato l’enorme emissione di onde radio diffusa intorno all’ammasso di galassie Abell 2255. Per 18 notti, le sensibili antenne LOFAR hanno “ascoltato” un’area di cielo delle dimensioni apparenti di quattro lune piene, distante circa un miliardo di anni luce dalla Terra (in direzione della costellazione del Dragone). Per la prima volta gli astronomi hanno studiato un ammasso di galassie con osservazioni così profonde. Gli astrofisici, coordinati da Andrea Botteon, dell’Osservatorio di Leida, nei Paesi Bassi, recentemente trasferito al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna in qualità di assegnista di ricerca e associato presso l’INAF di Bologna, hanno pubblicato oggi i dati delle loro osservazioni sulla rivista Science Advances.

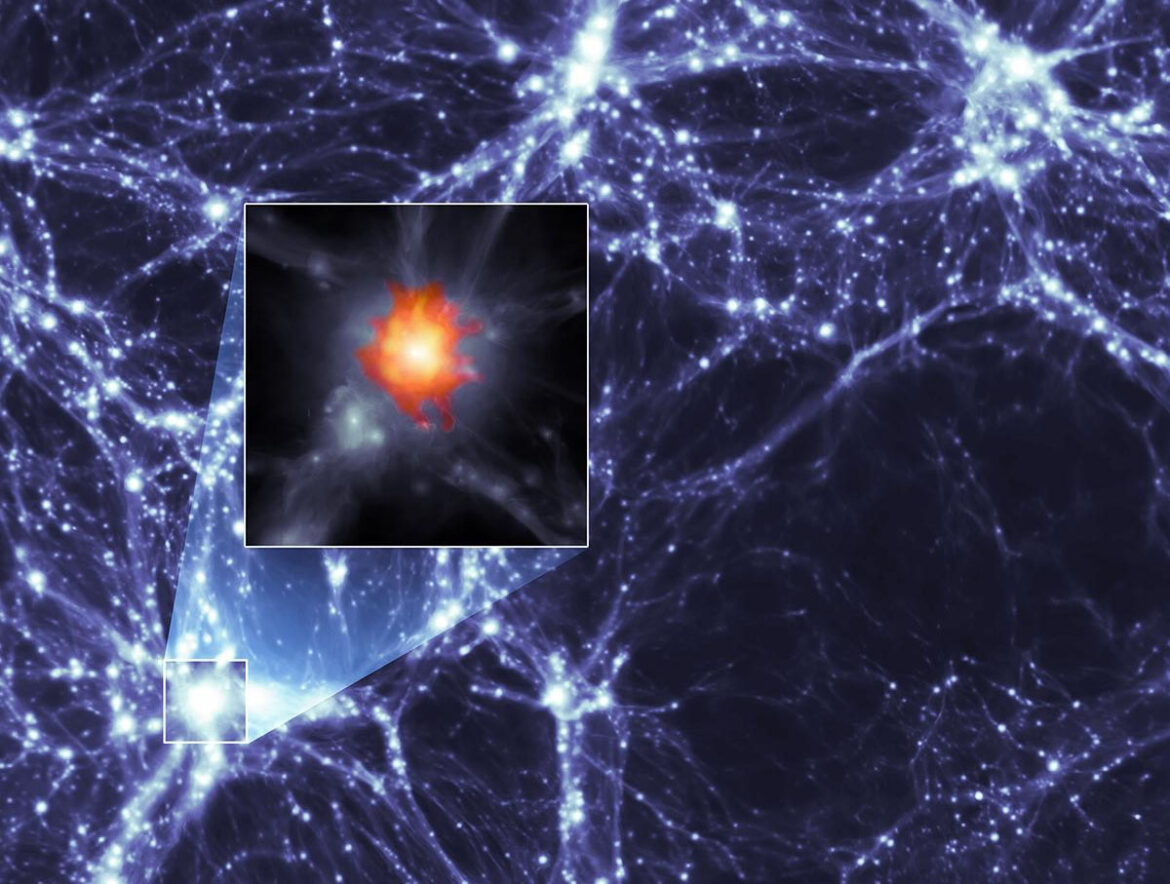

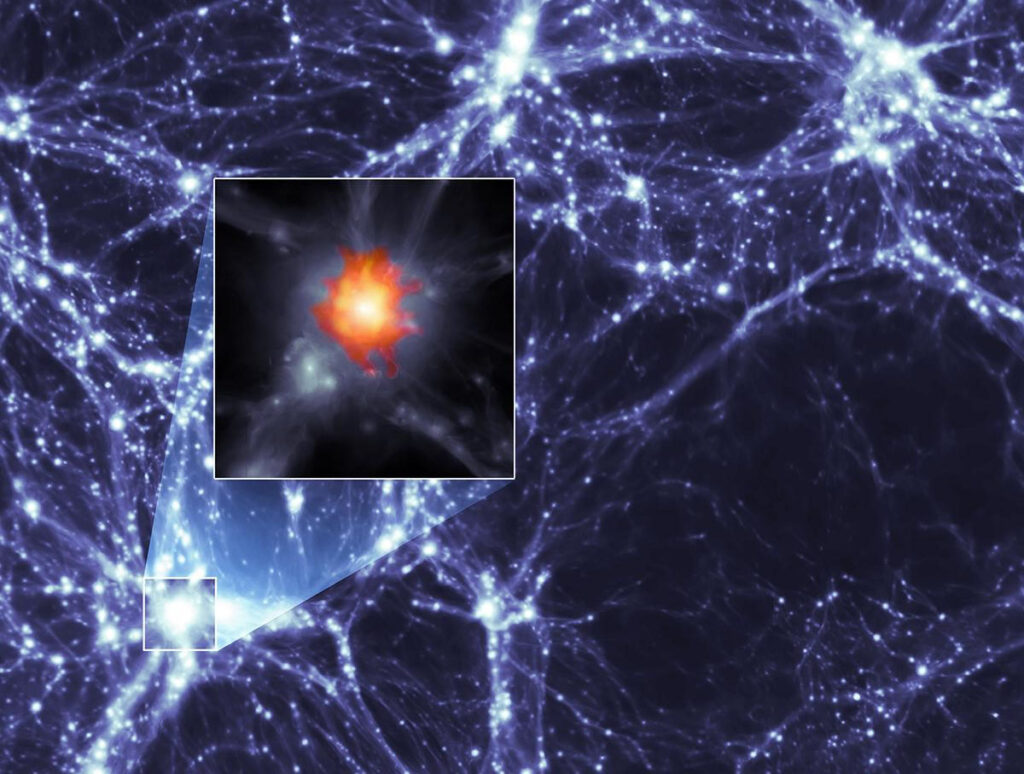

Oggetti molto interessanti per gli astrofisici, gli ammassi di galassie si trovano nelle regioni più dense dell’Universo e contengono da centinaia a migliaia di galassie. Il volume tra le galassie è permeato da un gas estremamente rarefatto di particelle ad alta energia mescolate a campi magnetici. La loro origine è ancora avvolta da molti interrogativi: da dove vengono le particelle più energetiche in questo gas? E come interagiscono con i campi magnetici degli ammassi?

“Abbiamo scoperto che Abell 2255 è avvolto da un debole bagliore di emissione radio che incorpora migliaia di galassie presenti nell’ammasso e si estende su grandi scale come mai fino ad ora osservato, ovvero almeno 16 milioni di anni luce”, afferma Botteon, autore principale dello studio. “Questa emissione è generata da particelle ad alta energia che si muovono a velocità prossime a quella della luce in deboli campi magnetici – un milione di volte più deboli del campo terrestre – che riempiono l’intero volume dell’ammasso, anche nelle sue regioni più periferiche”.

Il ricercatore spiega, che “è la prima volta che abbiamo informazioni dettagliate sulla distribuzione e le proprietà di questi componenti su così vaste estensioni e che possiamo studiare i processi fisici che si verificano a grandi distanze dal centro dell’ammasso, nelle regioni più rarefatte dell’Universo. Riteniamo che l’origine dell’emissione radio in Abell 2255 sia legata all’enorme energia rilasciata durante il processo di formazione dell’ammasso”.

Le immagini ottenute dal gruppo di ricerca sono 25 volte più nitide e hanno un rumore 60 volte inferiore rispetto ai dati ottenuti in passato con altri strumenti. Nel corso degli ultimi due anni, il team ha dovuto sviluppare nuove e avanzate tecniche di analisi per elaborare il grande volume di dati.

“La sfida dell’analisi delle osservazioni di Abell 2255 – aggiunge Botteon – sta nel fatto che è la prima volta che osserviamo un oggetto esteso così a lungo (le osservazioni LOFAR tipicamente durano 8 ore). Questo richiede da un lato di correggere le distorsioni introdotte dalla ionosfera terrestre distribuite in un’area di cielo molto grande e dall’altro di ricostruire l’emissione diffusa e debole dell’ammasso con molta attenzione. Dato che le nostre osservazioni si spingono fino a frequenza molto bassa (50 MHz), dove le distorsioni della ionosfera si manifestano in maniera più evidente, le tecniche che abbiamo sviluppato hanno dovuto risolvere questi problemi in condizioni particolarmente complesse. Queste tecniche però hanno dato i loro frutti: l’immagine di Abell 2255 che abbiamo ottenuto a 50 MHz è l’immagine più profonda mai realizzata finora a questa frequenza”.

“Teoricamente credevamo che le regioni nelle periferie degli ammassi di galassie fossero molto attive e che la turbolenza e gli shock generati in questi ambienti potessero accelerare le particelle ad altissima energia e amplificare i campi magnetici locali. Grazie alle nostre osservazioni, ora siamo in grado di studiare questi processi in territori inesplorati”,

sottolinea Gianfranco Brunetti, dell’INAF di Bologna, il quale da alcuni anni guida a livello internazionale le ricerche LOFAR nell’ambito degli ammassi di galassie ed è coordinatore nazionale della collaborazione LOFAR.

Svelare le proprietà di regioni inesplorate delle strutture su larga scala del nostro Universo è l’obiettivo dei prossimi anni per gli astronomi che operano in questo campo. Per tale motivo, i ricercatori utilizzeranno LOFAR 2.0 e il futuro radiotelescopio SKA (così come altri strumenti) per andare oltre gli ammassi stessi, tracciando la rete di filamenti che collega gli ammassi di galassie nell’Universo: la famosa ragnatela cosmica.

Per ulteriori informazioni:

L’INAF ha aderito all’International LOFAR Telescope nel 2018. Con oltre 25 mila antenne raggruppate in 51 stazioni distribuite in 7 stati europei, il Low Frequency Array (LOFAR), gestito da ASTRON, è la più estesa rete per osservazioni radioastronomiche in bassa frequenza attualmente operativa. Con la firma del contratto per la realizzazione di una nuova stazione presso Medicina, in provincia di Bologna, LOFAR diventerà ancora più esteso e aumenteranno di conseguenza le sue capacità osservative. L’INAF guida un consorzio nazionale, di cui fa parte anche il dipartimento di fisica dell’Università di Torino, e parteciperà allo sviluppo della nuova generazione di dispositivi elettronici che equipaggeranno questo radiotelescopio diffuso sul territorio europeo. Il consorzio ha l’obiettivo di fornire agli scienziati italiani le condizioni per l’accesso e l’analisi dei dati di LOFAR, massimizzando l’impatto scientifico della ricerca. L’INAF gestisce, inoltre, l’infrastruttura computazionale nazionale per l’analisi dei dati LOFAR, distribuita in tre siti: Bologna, Trieste e Catania.

L’articolo “Magnetic fields and relativistic electrons fill entire galaxy cluster”, di Andrea Botteon, Reinout J. van Weeren, Gianfranco Brunetti, Franco Vazza, Timothy W. Shimwell, Marcus Brüggen, Huub J. A. Röttgering, Francesco de Gasperin, Hiroki Akamatsu, Annalisa Bonafede, Rossella Cassano, Virginia Cuciti, Daniele Dallacasa, Gabriella Di Gennaro, Fabio Gastaldello, è stato pubblicato sulla rivista Science Advances.

Testo, video e foto dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)