CEFEO A HW2: ECCO COME SI FORMANO LE PROTOSTELLE MASSICCE

Lo studio a guida INAF di Cefeo A HW2, una stella massiccia in formazione, mostra sorprendenti caratteristiche di questo oggetto celeste, avvolto da un enorme disco di polveri e gas in cui è stata individuata una forte concentrazione di ammoniaca calda. I risultati, pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics, non solo migliorano la nostra comprensione dei processi di formazione delle stelle più massicce, ma anche dei fenomeni legati all’ evoluzione galattica e all’arricchimento chimico nell’universo.

Come si formano e come si accrescono le stelle di grande massa? Uno studio guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) affronta queste domande risolvendo per la prima volta un dibattito di lungo corso riguardante l’esistenza, o meno, di un disco di accrescimento attorno a Cefeo A HW2, la seconda protostella supermassiccia più vicina al Sole avente una massa di sedici volte quella della nostra stella. Grazie a osservazioni effettuate con i radiotelescopi del Jansky Very Large Array (VLA), il disco e i gas che si muovono al suo interno sono stati osservati con un dettaglio finora mai raggiunto. Le simulazioni di laboratorio hanno completato il quadro gettando così nuova luce su come le stelle giganti accumulino un’enorme massa proveniente dal disco di accrescimento durante i loro primi millenni di vita.

In ambito astronomico e divulgativo sentiamo spesso parlare delle “supernove” e del fatto che siano ciò che resta di incredibili esplosioni dovute al collasso di enormi stelle ormai esauste. Non è però comune sentir parlare di come queste stelle massicce, che per definizione hanno una stazza di almeno otto masse solari, riescano a formarsi e ad accrescere la loro massa quando sono ancora molto giovani. La risposta sta nell’esistenza e nelle proprietà del cosiddetto disco di accrescimento, ovvero una grande concentrazione di gas e polveri che gravita spiraleggiando intorno alle protostelle durante la loro formazione e le nutre aumentandone la massa. Il tutto, prima ancora che avvenga l’innesco di una fusione nucleare stabile che possa definirle come stelle vere e proprie.

Una delle questioni più intriganti discusse tra gli specialisti negli ultimi decenni è stata capire se i dischi di accrescimento fossero caratteristici solo di stelle medio-piccole come il Sole, che è una nana gialla, o se fossero in grado di sostenere anche gli enormi flussi di materia necessari ad accrescere una giovane stella decine di volte più massiccia della nostra.

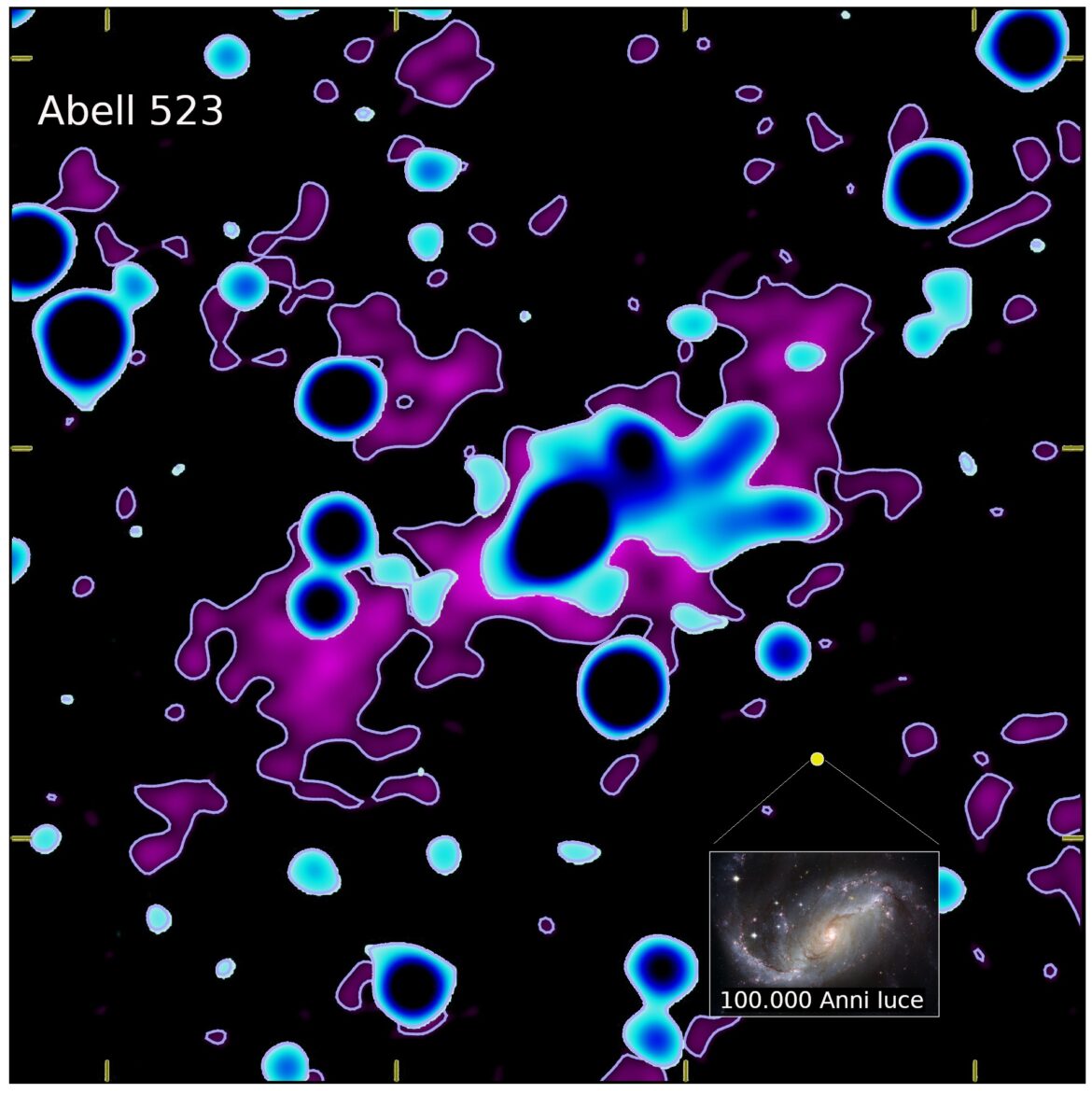

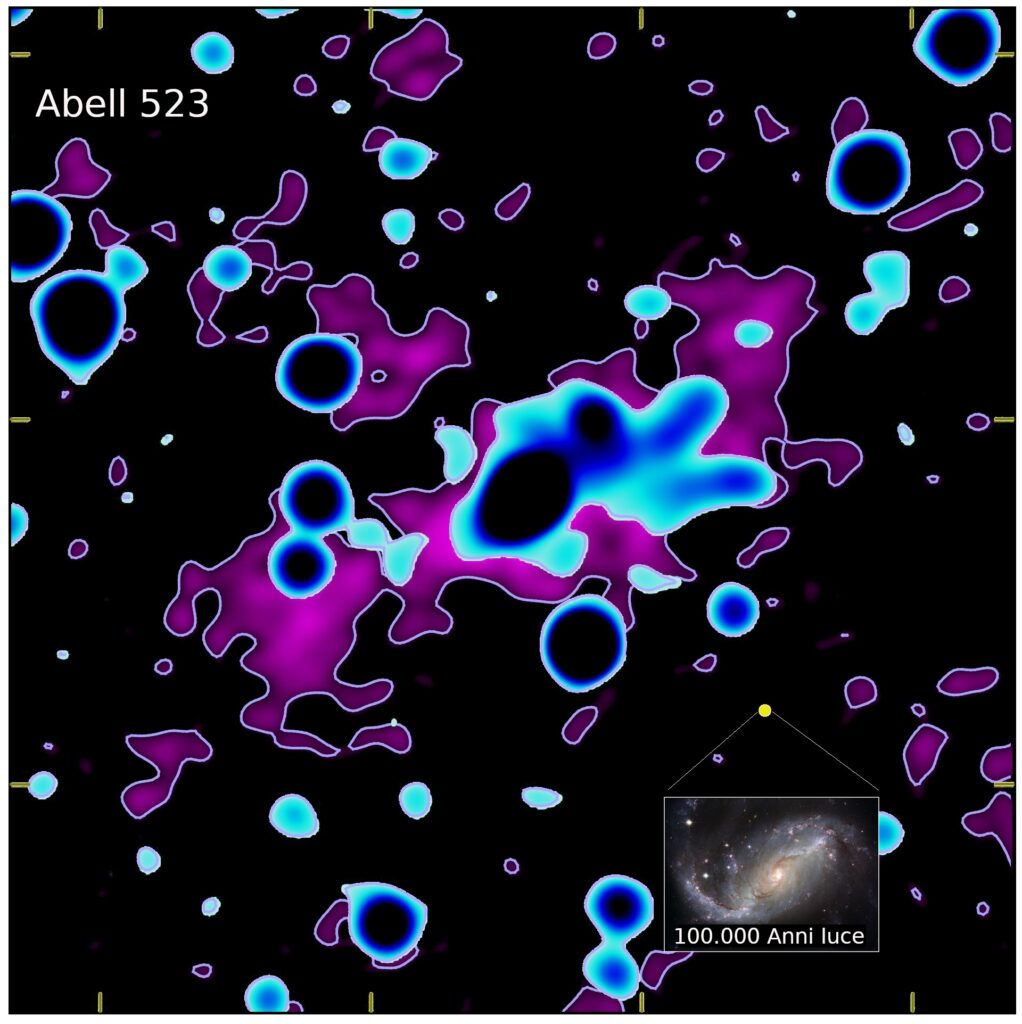

A dissolvere questo dubbio è arrivato uno studio, appena pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, che coinvolge una dozzina di centri di ricerca e università tra Stati Uniti, Europa e Sudamerica, tra cui quattro osservatori dell’INAF: Cagliari, Arcetri (Firenze), Bologna e Napoli. Le osservazioni sono state eseguite con una potente rete di radiotelescopi che si trova negli Stati Uniti, il Jansky Very Large Array per osservare la radio-sorgente Cepheus A HW2. Questa sorgente possiede alcune interessanti caratteristiche che la fanno ritenere una protostella piuttosto massiccia, tra l’altro molto osservata dagli astronomi negli ultimi 40 anni. Dista infatti solo 2300 anni luce da noi e ciò consente di poterla osservare con il VLA alla definizione minima di 100 unità astronomiche ovvero con un dettaglio sufficiente a individuarne il disco. Inoltre, HW2 possiede una massa stimata in ben sedici volte quella del Sole.

Per poter verificare l’esistenza di un disco di accrescimento intorno a HW2, risolvendone struttura e proprietà, il radiotelescopio americano – finanziato dalla National Science Foundation (NSF) e gestito dal National Radio Astronomy Observatory (NRAO) – ha osservato la sorgente a una frequenza di circa 24 GHz, alla ricerca di un tracciante in particolare: l’ammoniaca interstellare (NH3). Questa molecola, così comune e utilizzata sulla Terra, è anche la prima molecola poliatomica (ovvero con tre o più atomi) rilevata al di fuori del Sistema solare e tra le più abbondanti specie presenti nelle comete.

Nel caso di HW2 è stato dunque osservato un denso anello di ammoniaca calda che si estende per raggi che vanno da 200 a 700 unità astronomiche intorno alla stella e che mostra anche densità differenti da zona a zona. Per avere un facile riscontro, basti pensare che Nettuno, l’ultimo dei grandi pianeti gassosi, dista dal Sole circa 30 unità astronomiche, ovvero 30 volte la distanza Terra-Sole. Tuttavia queste distanze che oggi appaiono troppo piccole e impossibili da osservare su HW2 con il Vla, potranno verosimilmente – come sottolinea Todd Hunter di NRAO – essere raggiunte nel giro di 10 anni con lo sviluppo del next generation VLA. Il comportamento dell’ammoniaca è stato poi direttamente confrontato con simulazioni di laboratorio effettuate da André Oliva, professore dell’Università e Space Research Center della Costa Rica, che hanno permesso di riprodurre le osservazioni spiegando allo stesso tempo la dinamica del gas attorno alla protostella.

I risultati confermano quindi che i dischi protostellari possono sostenere tassi di accrescimento di massa molto alti, anche quando la stella centrale ha già raggiunto una massa decine di volte superiore a quella del nostro Sole.

“Le nostre osservazioni – afferma Alberto Sanna, ricercatore INAF e primo autore dell’articolo scientifico – forniscono una prova diretta che anche stelle massicce possono formarsi attraverso un disco di accrescimento fino a decine di masse solari. HW2 è la seconda stella giovane e massiccia più vicina alla Terra e, da decine d’anni, costituisce un laboratorio privilegiato per mettere alla prova le attuali teorie sulla formazione stellare. In particolare, il nostro studio risolve un dibattito di lunga data sull’esistenza o meno di un disco di accrescimento attorno ad HW2”.

Questo studio ha consentito inoltre una misura diretta della quantità di gas e polveri che fluisce attorno alla stella, arrivando alla conclusione che la materia in “caduta libera” verso HW2 ammonta a circa due masse del pianeta Giove all’anno, uno dei tassi più alti mai osservati, che corrisponde a una crescita ipotetica della stella pari a ben due masse solari ogni mille anni. Tuttavia, molte domande rimangono ancora aperte.

“Se da una parte – puntualizza infatti Sanna – i nostri risultati dimostrano che dischi circumstellari attorno a giovani stelle massicce sono in grado di sostenere gli alti tassi di accrescimento previsti dalla teoria, allo stesso tempo ci chiediamo: quanto di quell’enorme flusso di materia osservato diventerà effettivamente parte della massa finale della stella?”

Questo lavoro non solo migliora la nostra comprensione delle dinamiche che portano alla formazione delle stelle più massicce, ma ha anche implicazioni più ampie sull’evoluzione galattica e l’arricchimento chimico nell’universo. Sono proprio queste stelle extra large che, durante tutto il loro ciclo evolutivo ma in particolare nella turbolenta e catastrofica fase finale, disseminano le galassie di elementi pesanti e specie molecolari più complesse, creati proprio dalle immense temperature e pressioni che solo questi oggetti sono in grado di generare.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “Gas infall via accretion disk feeding Cepheus A HW2”, di A. Sanna, A. Oliva, L. Moscadelli, C. Carrasco-González, A. Giannetti, G. Sabatini, M. Beltrán, C. Brogan, T. Hunter, J.M. Torrelles, A. Rodríguez-Kamenetzky, A. Caratti o Garatti, R. Kuiper, è stato pubblicato online sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Testo, video e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF