DASYOMYLIOBATIS THOMYORKEI, UN PESCE FOSSILE DI 50 MILIONI DI ANNI FA, LA STRAORDINARIA SCOPERTA DEI RICERCATORI DI UNITO: ANELLO MANCANTE DELL’EVOLUZIONE DELLE RAZZE, TRA LE SUPERFAMIGLIA DASYATOIDEA E MYLIOBATOIDEA

Il lavoro ha permesso di ricostruirne non solo l’aspetto, dieta e modo di vita, ma anche di appurare come questa nuova specie di razza miliobatiforme, Dasyomyliobatis thomyorkei, dedicata al cantante dei Radiohead, rappresenti una forma di transizione tra le specie attuali più primitive che si nutrono di prede dal corpo molle e vivono principalmente nei fondali, e quelle più evolute che si nutrono di prede dal guscio duro e vivono in mare aperto.

Uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Palaeontology a firma di un team italo-austriaco guidato dai paleontologi Giuseppe Marramà e Giorgio Carnevale, rispettivamente ricercatore e professore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, risolve un dibattito decennale della paleontologia: come e quando si è evoluta la durofagia e lo stile di vita pelagico nelle razze?

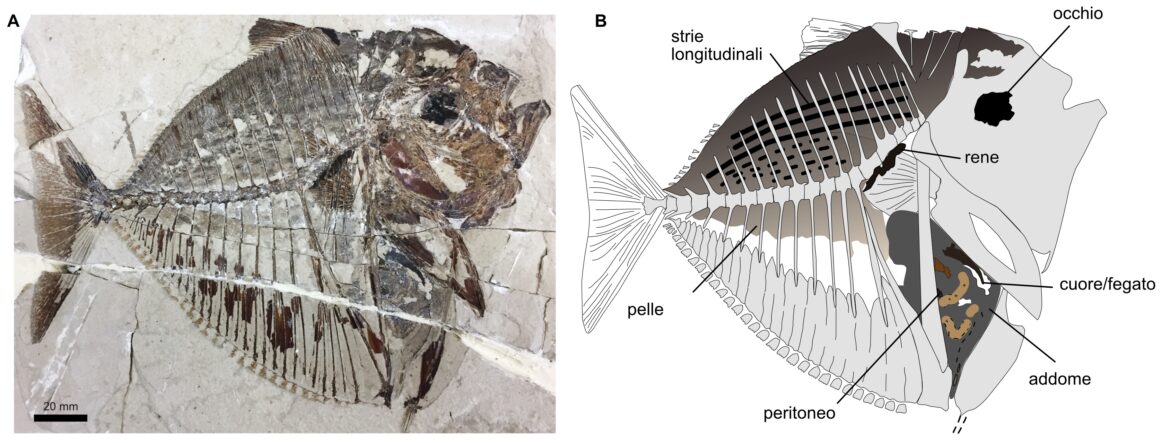

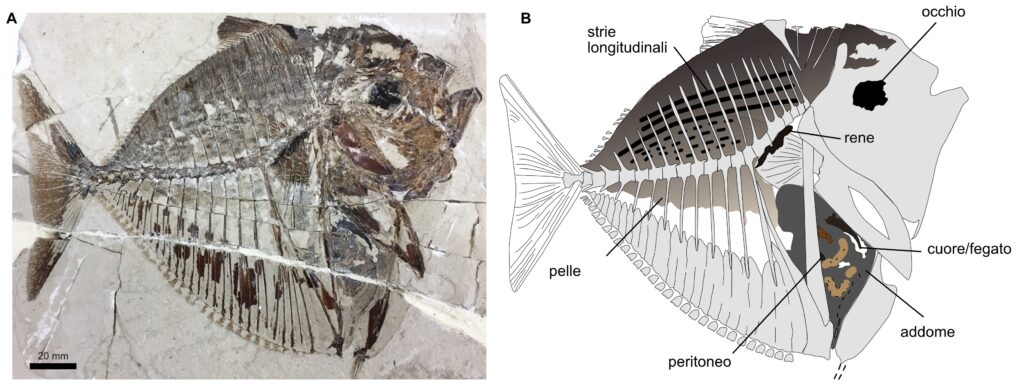

Il fossile oggetto dello studio è stato portato alla luce nel dicembre 2020 nel famoso giacimento paleontologico di Bolca (Monti Lessini, Verona), durante i recenti scavi condotti dal Museo di Civico di Storia Naturale di Verona. Conosciuta fin dal XVI secolo, Bolca è una delle località paleontologiche più conosciute al mondo per ricchezza, diversità ed eccezionale stato di conservazione dei suoi fossili, soprattutto pesci, che documentano la presenza di un antico mare tropicale poco profondo associato a barriere coralline di circa 50 milioni di anni fa, in un’epoca chiamata Eocene, dove oggi sorgono i Monti Lessini. E proprio per la loro importanza paleontologica, i giacimenti fossiliferi di Bolca, insieme ad altre località paleontologiche della Val d’Alpone, sono stati recentemente inseriti nella lista dei siti italiani candidati a diventare patrimonio UNESCO.

“Fin dalle prime analisi era chiaro che si trattava di un esemplare eccezionale, non solo per la sua completezza e la qualità della sua conservazione ma anche per il suo significato evolutivo”,

spiega il Dr. Roberto Zorzin, geologo e curatore del museo che ha supervisionato gli scavi e coautore dello studio.

Il fossile oggetto dello studio è una bellissima razza fossile che rappresenta una nuova specie appartenente ai miliobatiformi, un gruppo molto diversificato di razze oggi rappresentate da trigoni, pastinache, aquile di mare e mante, note per una caratteristica peculiare: la presenza di uno o più aculei veleniferi sulla coda che usano come arma di difesa contro altri pesci predatori e occasionalmente contro l’uomo. Queste razze possono essere raggruppate in due forme, o meglio due ecomorfotipi molto distinti sia dal punto di vista morfologico che ecologico: la superfamiglia Dasyatoidea comprende razze bentoniche e non-durofaghe come i trigoni e le pastinache che, avendo un disco pettorale discoidale con raggi poco mineralizzati hanno un nuoto di tipo ondulatorio e vivono principalmente sul fondale; grazie a batterie di piccoli e numerosi denti con radice bilobata catturano prede dal corpo molle, principalmente vermi policheti, piccoli pesci e crostacei. Al contrario, le razze della superfamiglia Myliobatoidea come le aquile di mare e le mante sono pelagiche o bentopelagiche, ovvero vivono in mare aperto grazie alla presenza di pinne pettorali a forma di ali sostenute da robusti raggi mineralizzati che permettono un nuoto di tipo oscillatorio, una sorta di “volo” subacqueo nella colonna d’acqua. Possiedono inoltre i lobi cefalici, proiezioni delle pinne pettorali posti anteriormente alla testa, utilizzate per localizzare e dissotterrare le prede. Alcune di queste razze pelagiche come le aquile di mare sono durofaghe, ovvero hanno pochi, grandi e robusti denti con radici multiple con cui frantumano i duri gusci dei molluschi e crostacei di cui si nutrono, mentre altre come le mante si nutrono di plancton.

“La presenza di due ecomorfotipi oggi così diversi e senza forme intermedie rende difficile definire come e da chi abbiano avuto origine le razze pelagiche durofaghe, poiché fino ad oggi non avevamo forme di transizione fossili che potevano chiarire questo aspetto”, sottolinea il Prof. Giorgio Carnevale.

Lo studio di questa nuova razza fossile ha permesso non solo di ricostruirne aspetto, dieta e modo di vita, ma anche di appurare che essa rappresenta una sorta di “anello mancante”, o meglio, una forma di transizione tra le più primitive razze bentoniche non-durofaghe e le più derivate razze pelagiche durofaghe. Questa razza fossile possiede infatti un mix di caratteri comuni a entrambi i gruppi di razze: come trigoni e pastinache, aveva piccoli denti laterali a radice bilobata e raggi delle pinne pettorali poco mineralizzati, mentre come le aquile di mare possedeva pinne pettorali a forma di ali, lobi cefalici, e una fila di denti centrali con radici multiple.

Questa combinazione di caratteristiche consentiva a Dasyomyliobatis thomyorkei (nome ispirato a Thom Yorke, leader dei Radiohead) di passare dal nuoto ondulatorio a quello oscillatorio, consentendo a questa razza di sfruttare l’ampia gamma di habitat che offriva l’antico mare tropicale di Bolca, dall’eterogeneo ambiente marino poco profondo al mare aperto, ma anche di nutrirsi di un’ampia varietà di prede, sia dal corpo molle che dai gusci più robusti.

“Questo nuovo fossile fornisce la prova diretta che la durofagia e lo stile di vita pelagico nelle razze miliobatiformi si sono evoluti a partire da circa 100 milioni di anni fa da un antenato comune appartenente ad una famiglia oggi estinta (chiamata Dasyomyliobatidae) che possedeva caratteristiche anatomiche comuni ad entrambi gli ecomorfotipi oggi esistenti, di cui Dasyomyliobatis thomyorkei fu probabilmente uno degli ultimi rappresentanti”, spiega il Dr. Giuseppe Marramà.

Lo studio dimostra che la paleontologia è una Scienza viva nel contesto italiano, e che la conservazione e valorizzazione a lungo termine del patrimonio paleontologico di Bolca sono necessarie in un’ottica di promozione culturale e turistica della Val d’Alpone e, in generale, di tutto il patrimonio paleontologico italiano.

Link all’articolo su Palaeontology: https://doi.org/10.1111/pala.

Testo e foto dall’Ufficio Stampa Area Relazioni Esterne e con i Media Università degli Studi di Torino