Individuato un nuovo meccanismo molecolare alla base della leucemia linfoblastica acuta, una leucemia infantile ad alta incidenza: l’interazione tra proteine recettoriali mediata da microRNA porta a compromettere funzioni immunitarie del timo

Una ricerca internazionale coordinata dalla Sapienza ha reso possibile importanti avanzamenti nella comprensione dei processi alla base dello sviluppo della leucemia linfoblastica acuta: un’interazione tra proteine recettoriali mediata da microRNA conduce alla compromissione delle funzioni immunitarie della ghiandola del timo. Questa scoperta potrebbe portare in futuro a nuove tecniche di monitoraggio e a nuove terapie.

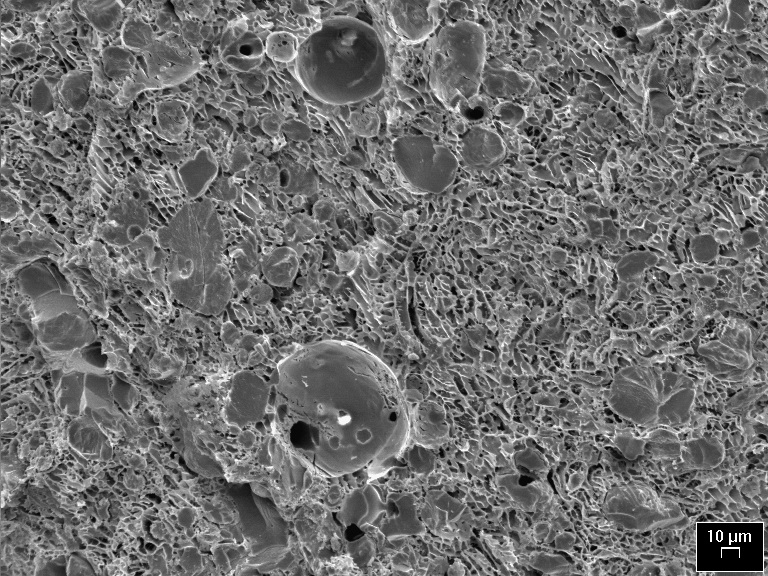

La leucemia linfoblastica acuta (LLA) è un tumore ematologico aggressivo a rapida evoluzione che colpisce i linfociti T arrestandoli in una fase immatura. Tra le leucemie acute infantili, circa il 60% è rappresentato dalla LLA. Anomalie genetiche bloccano la differenziazione dei precursori delle cellule T nel timo, una ghiandola situata nel mediastino, davanti al cuore, e favoriscono una proliferazione cellulare anomala. Le cellule leucemiche in accumulo infiltrano poi il midollo osseo provocando la malattia.

Nel 60% dei pazienti con LLA-T si riscontrano mutazioni che portano ad un’iperattività del sistema di segnalazione Notch. La chemioterapia intensiva può curare molti dei pazienti, ma un’alta percentuale dei soggetti pediatrici e soprattutto adulti è poi soggetta a ricadute con prognosi sfavorevole. I recettori Notch possono infatti contribuire alla resistenza alla chemioterapia, rendendo necessaria la ricerca di nuovi approcci per contrastare il suo apporto alla progressione della LLA-T.

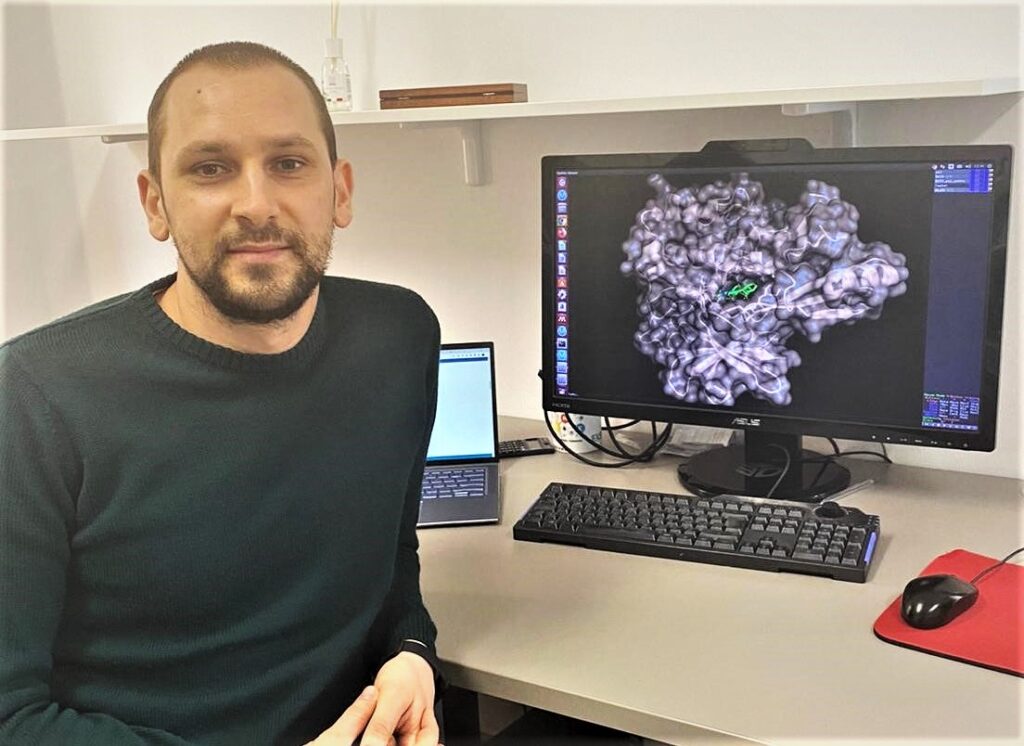

Un nuovo studio, condotto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Molecolare, e frutto di una rete di collaborazioni con altri enti di ricerca, offre importanti avanzamenti per la comprensione del meccanismo tumorale. I risultati della ricerca, di recentissima pubblicazione sulla rivista Oncogene, hanno dimostrato come la proteina Notch moduli i meccanismi epigenetici di regolazione del recettore CXCR4 attraverso l’interazione con particolari microRNA. In questo modo contribuisce al blocco dello sviluppo e della differenziazione delle cellule T e sovverte completamente le funzioni del timo inducendone una precoce involuzione.

Il risultato è stato ottenuto attraverso un modello transgenico per il gene Notch3, che ha permesso di verificare molte delle caratteristiche molecolari e cellulari della LLA T, e grazie all’impiego di molteplici tecniche avanzate di citofluorimetria e di analisi molecolare. I dati epigenetici sono stati confermati mediante l’utilizzo di modelli di xenotrapianto ottenuti utilizzando campioni di pazienti affetti da LLA T trapiantati in modelli sperimentali murini.

“Il lavoro conta, non solo fra i primi nomi, nostri giovani ricercatori in Italia ed all’estero, che con professionalità hanno condotto esperimenti complessi e fondamentali per questo studio, dimostrando passione ed entusiasmo per la ricerca scientifica. La specifica competenza fornita da ogni singolo autore e dai vari centri di ricerca coinvolti ha permesso la realizzazione di questo progetto”, precisa Maria Pia Felli, autrice dell’articolo.

In particolare oltre alla Sapienza hanno partecipato la Weill Cornell Medicine di New York, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Roma, l’Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi di Napoli, l’Università di Roma Tor Vergata, l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, l’Università di Padova e quella di Perugia.

I risultati ottenuti avanzano la conoscenza scientifica su questo tipo di tumore e suggeriscono questi microRNA come nuovi addizionali biomarker molecolari per il monitoraggio e, nel futuro, per avanzate strategie terapeutiche contro questa patologia.

Riferimenti bibliografici:

Notch3-regulated microRNAs impair CXCR4-dependent maturation of thymocytes allowing maintenance and progression of T-ALL – Ilaria Sergio, Claudia Varricchio, Sandesh Kumar Patel, Martina Del Gaizo, Eleonora Russo, Andrea Orlando, Giovanna Peruzzi, Francesca Ferrandino, Georgia Tsaouli, Sonia Coni, Daniele Peluso, Zein Mersini Besharat, Federica Campolo, Mary Anna Venneri, Donatella Del Bufalo, Silvia Lai, Stefano Indraccolo, Sonia Minuzzo, Roberta La Starza, Giovanni Bernardini, Isabella Screpanti, Antonio Francesco Campese, e Maria Pia Felli

Oncogene – DOI: 10.1038/s41388-024-03079-0

Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma