Conchiglie fossili: testimoni che raccontano i cambiamenti climatici del tempo profondo; conchiglie fossili di brachiopodi dall’Iran permettono di studiare i cambiamenti climatici dopo l’estinzione di fine Permiano Medio

Un team di ricercatori dell’Università Statale di Milano ha analizzato dal punto di vista geochimico conchiglie fossili di brachiopodi provenienti dall’Iran, che si sono dimostrate preziosi archivi di dati per aiutare a ricostruire le temperature delle acque marine nel Paleozoico. Questo studio, pubblicato su Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, ci può fornire importanti strumenti per comprendere gli attuali cambiamenti climatici e le loro conseguenze.

Milano, 6 febbraio 2025 – Com’era il clima nel passato remoto? Quali cambiamenti si sono verificati e con quali conseguenze ambientali?

Le risposte a queste domande sono state trovate in quelli che si possono definire veri e propri bioarchivi fossili: le conchiglie dei brachiopodi. A dimostrarne l’efficacia come strumento per comprendere le variazioni climatiche del passato è uno studio multidisciplinare condotto da un team di ricercatori dell’Università Statale di Milano, dell’Università degli Studi di Ferrara, dell’Università di St. Andrews in Scozia e dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco pubblicato su “Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”.

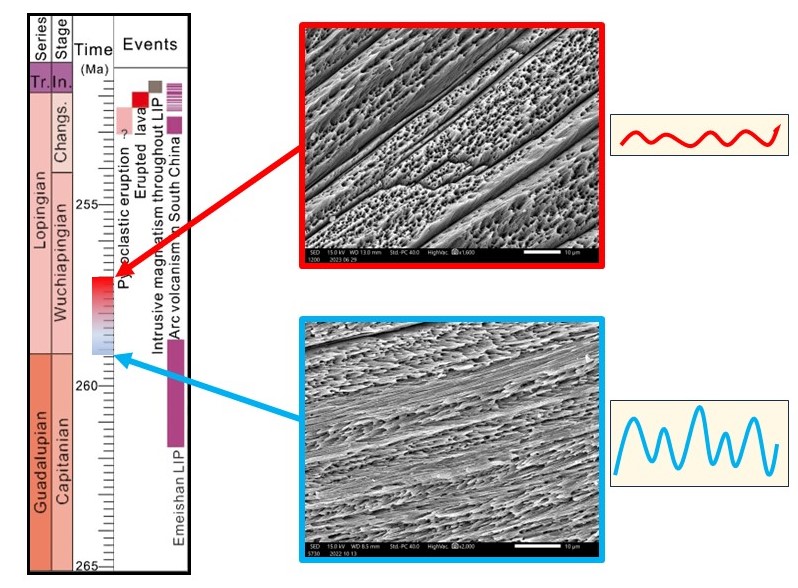

Gli scienziati hanno analizzato alcune conchiglie fossili di brachiopodi provenienti dall’Iran, e in questo modo sono riusciti a ricostruire le variazioni stagionali di temperatura delle acque marine avvenute 260 milioni di anni fa, durante il Paleozoico. Un’era geologica (570-245 milioni di anni fa) che ha registrato drammatici cambiamenti ambientali e climatici e alcune delle più letali estinzioni di massa e per questo motivo di fondamentale importanza per gli studi paleoclimatici.

Conchiglie fossili di brachiopodi dall’Iran permettono di studiare i cambiamenti climatici dopo l’estinzione di fine Permiano Medio. Gallery

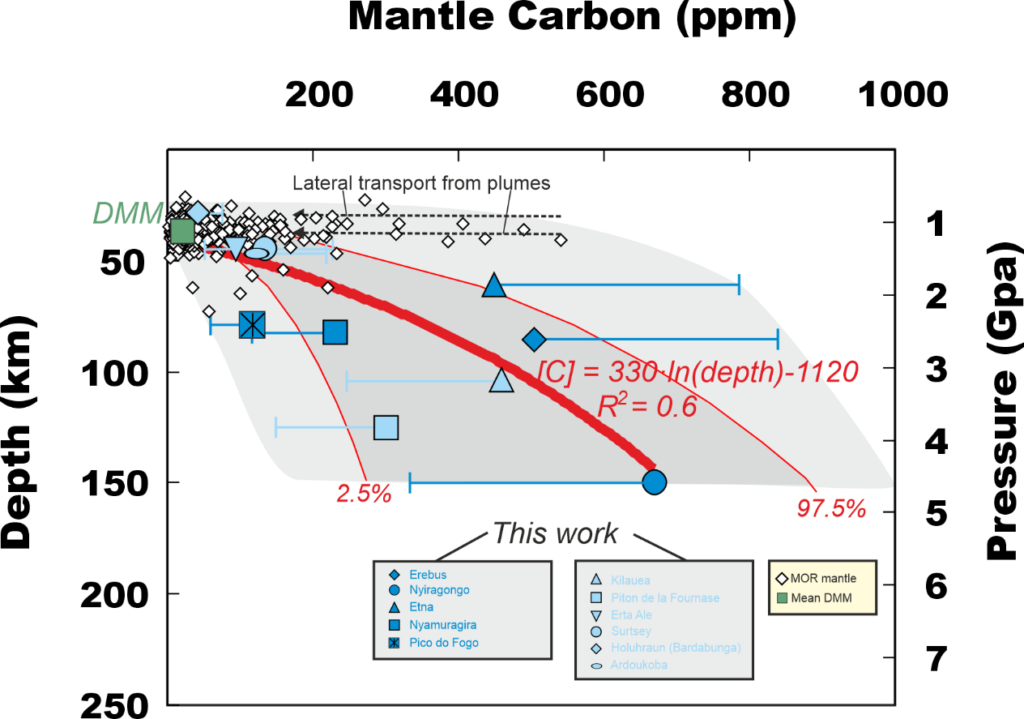

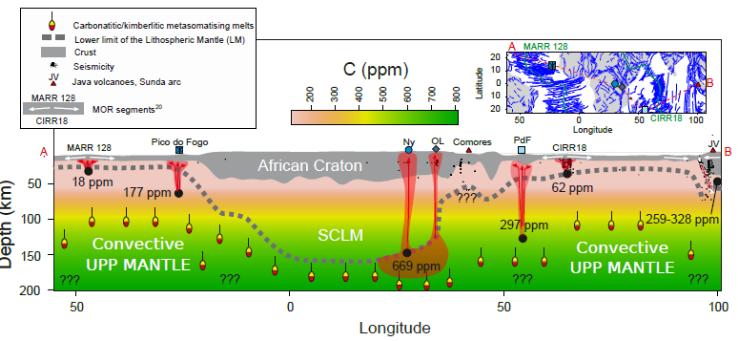

In particolare lo scopo della ricerca è stato quello di studiare la durata della fase fredda avvenuta dopo l’estinzione di fine Permiano Medio (circa 260 milioni di anni fa), causata da intensa attività vulcanica nell’attuale Cina meridionale, e di analizzare la risposta dei brachiopodi al raffreddamento climatico.

“I brachiopodi, oggi rappresentati da qualche centinaio di specie, ma particolarmente diffusi e abbondanti nel Paleozoico, producono una conchiglia incorporando gli elementi chimici presenti nell’acqua del mare. Questi elementi possono quindi essere analizzati per ricostruire le condizioni ambientali e climatiche in cui questi animali hanno vissuto” spiega Marco Viaretti ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio dell’Università Statale di Milano e primo autore dello studio.

Attraverso un approccio multidisciplinare volto a verificare lo stato di conservazione delle conchiglie e mediante la raccolta di polveri attraverso un campionamento ad alta risoluzione lungo le linee di accrescimento delle conchiglie, il team ha misurato i rapporti isotopici dell’ossigeno e del carbonio registrato dalle conchiglie. Gli isotopi dell’ossigeno, infatti, forniscono importanti informazioni per ricostruire le temperature dei mari del passato. Grazie all’approccio utilizzato in questo studio, è stato possibile ricostruire i cambiamenti stagionali di temperatura dell’acqua marina registrati dalle conchiglie su scala annuale.

Le analisi isotopiche hanno permesso di definire la durata della fase fredda post-estinzione, pari a circa 2 milioni di anni e di indentificare un’alta variazione stagionale. Successivamente alla fase fredda, le conchiglie hanno registrato la presenza di condizioni climatiche più calde caratterizzate da una bassa variazione stagionale. Le associazioni di brachiopodi si sono dimostrate particolarmente resilienti al raffreddamento climatico e non hanno registrato significativi cambiamenti di biodiversità.

“Si tratta di uno studio straordinario poiché non solo ha permesso di ricostruire le variazioni stagionali di temperatura delle acque marine avvenute 260 milioni di anni fa, ma anche dimostra le potenzialità dei brachiopodi come archivi di cambiamenti climatici del passato” aggiunge Viaretti.

“Le metodologie impiegate in questo studio potranno costituire un punto di partenza per l’analisi di altri intervalli del tempo geologico caratterizzati da variazioni del clima e offrire strumenti preziosi per comprendere meglio i cambiamenti climatici attuali e il loro impatto sugli ecosistemi e sulla biodiversità” conclude Lucia Angiolini, docente del Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio dell’Università degli Studi di Milano.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Direzione Comunicazione ed Eventi istituzionali Università Statale di Milano.