PROGETTO ALMAGAL: COSÌ SI FORMANO E SI ACCENDONO LE STELLE, OSSERVANDO OLTRE 1000 REGIONI DI FORMAZIONE STELLARE, CON UN LIVELLO DI DETTAGLIO SENZA PRECEDENTI

Arrivano i primi risultati del progetto ALMAGAL, il più esteso censimento finora realizzato con ALMA delle regioni di formazione stellare, guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Le prime analisi, in pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics, rivelano che le stelle si formano più numerose e più grandi in aree delle nebulose con una maggiore concentrazione di materiale.

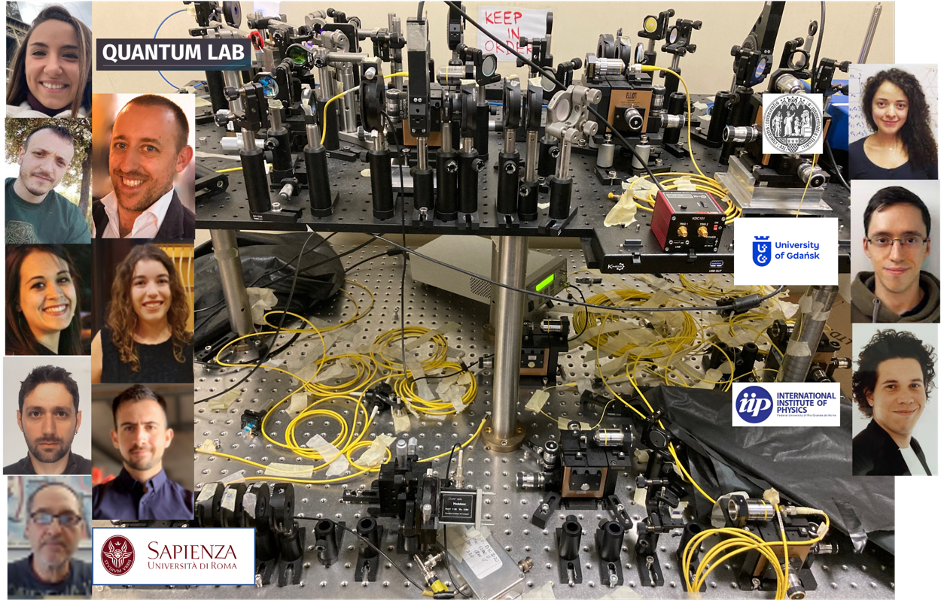

Il progetto ALMAGAL inizia a fornire nuove e decisive informazioni su come si formano le stelle nella nostra Galassia, osservando più di 1000 regioni di formazione stellare con un livello di dettaglio senza precedenti. Grazie alla potenza del radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) situato sull’altopiano di Chajnantor, nel deserto di Atacama in Cile, il team di ALMAGAL è riuscito a esplorare queste enormi “fucine” cosmiche in maniera completamente nuova, offrendo una visione impareggiabile dei processi che portano alla nascita delle stelle. Il progetto ALMAGAL, una collaborazione internazionale guidata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, insieme all’Università di Colonia, l’Università del Connecticut e all’Academia Sinica, è nato per gettare nuova luce sui processi che portano le nubi molecolari a frammentarsi nei nuclei elementari da cui poi si formano le singole stelle.

“ALMAGAL rappresenta un salto quantico rispetto ad altri progetti che studiano la nascita di nuovi ammassi stellari” dice Sergio Molinari, responsabile italiano del progetto e ricercatore dell’INAF di Roma. “Osservando più di 1000 di queste regioni, ALMAGAL da solo è 4 volte più grande di tutti gli altri programmi simili messi insieme permettendo per la prima volta studi quantitativi statisticamente significativi”.

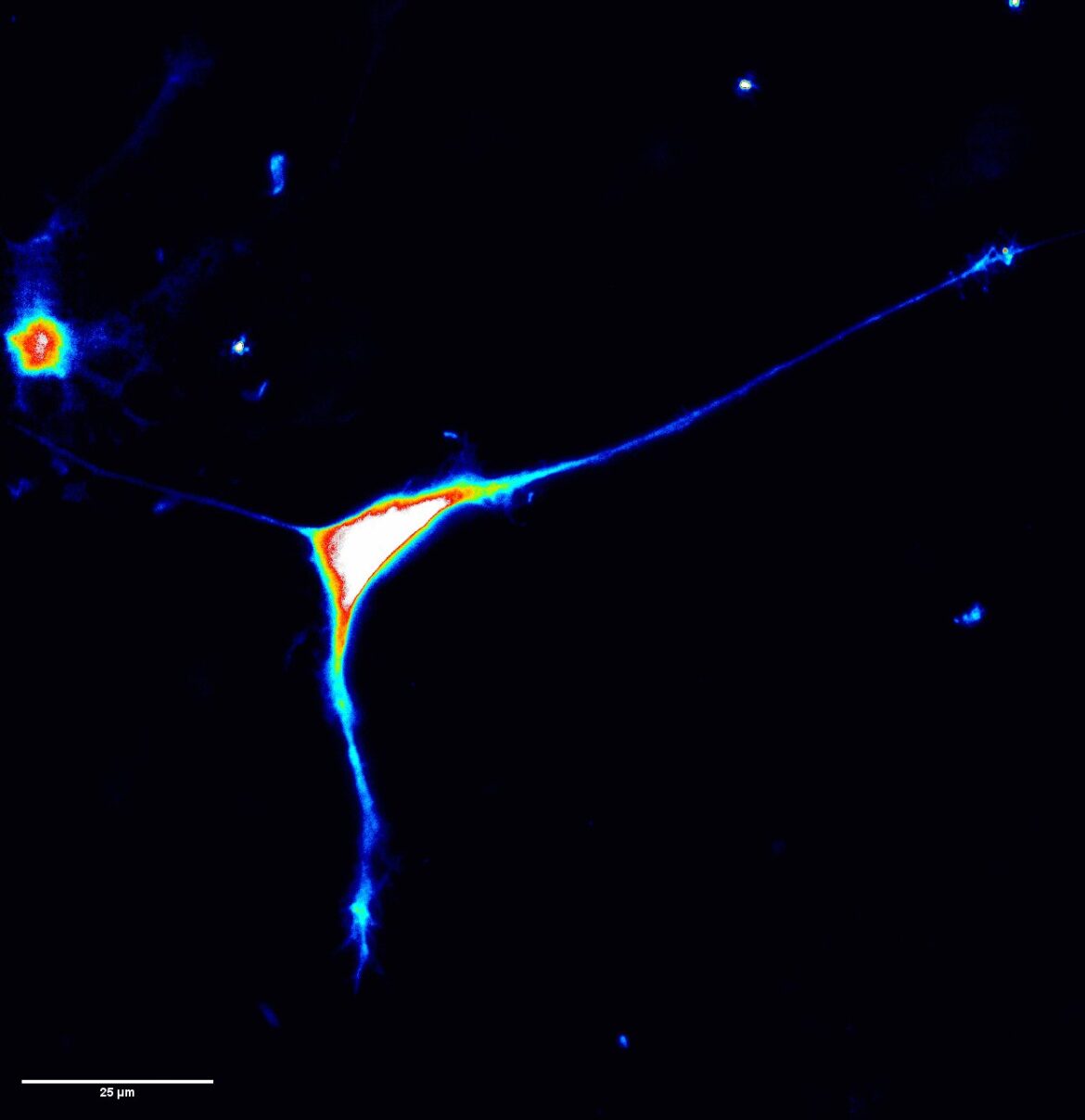

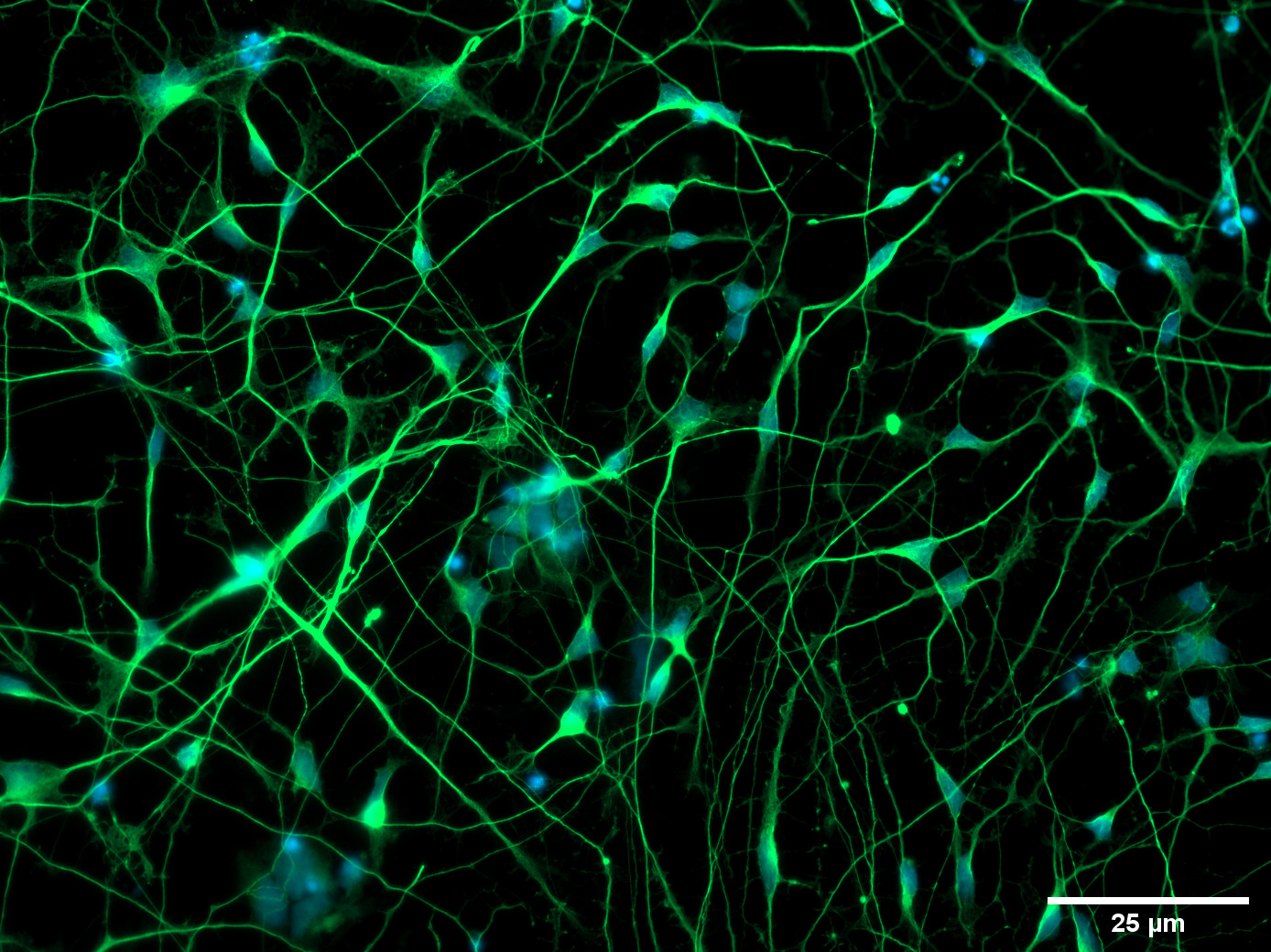

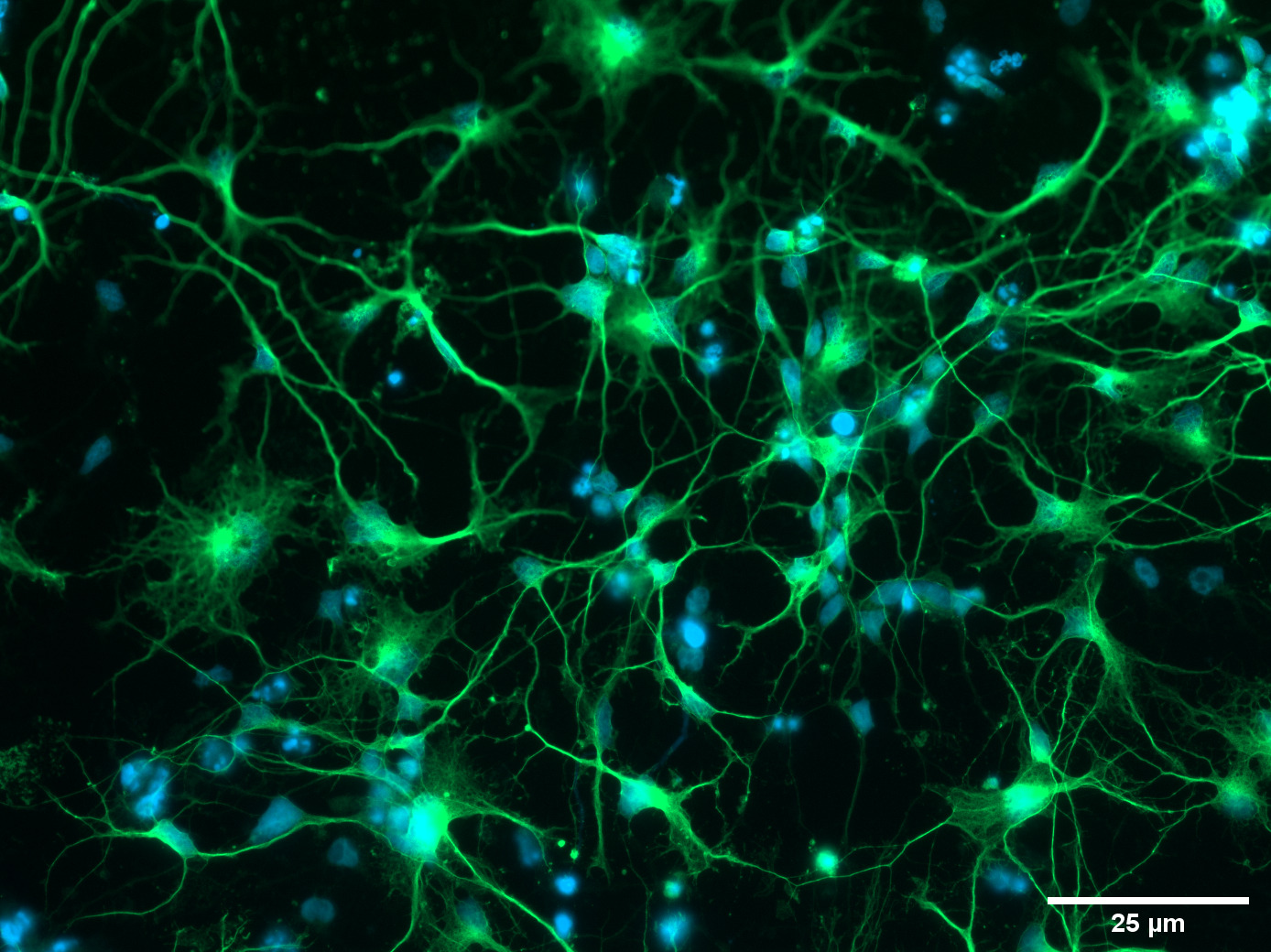

Crediti: ESO/ALMA/ALMAGAL. Creato da C. Mininni

Le nubi molecolari – enormi agglomerati di gas e polveri presenti nello spazio interstellare – sono le fucine in cui si generano le stelle. Da decenni i ricercatori che studiano la formazione stellare stanno cercando di comprendere perché le nebulose, pur utilizzando elementi costitutivi simili – per lo più idrogeno, elio e piccole quantità di elementi più pesanti – producono stelle con masse molto diverse da caso a caso. Il radiotelescopio ALMA osserva la radiazione cosmica a lunghezze d’onda millimetriche e submillimetriche molto più lunghe di quella visibile. Questo lo rende perfetto per osservare oggetti celesti freddi, proprio come la polvere e il gas delle nubi molecolari, che emettono proprio a quelle lunghezze d’onda. Inoltre, poiché ALMA combina la luce di 66 antenne situate anche a chilometri di distanza l’una dall’altra, è in grado di distinguere dettagli in questa finestra osservativa come nessun altro strumento oggi operativo.

All’interno delle nubi molecolari, polvere e gas si addensano per creare strutture più piccole chiamate “grumi” (clumps in inglese), di dimensioni fino a qualche anno-luce. Questi grumi si frazionano ulteriormente in ammassi di oggetti più piccoli chiamati “nuclei” (o cores), densi agglomerati in cui si formano le stelle singole. Oltre alla gravità, si pensa che diversi processi come la turbolenza nel gas o i campi magnetici controllino il modo in cui le nebulose si frammentano in grumi e nuclei.

ALMAGAL è progettato per capire meglio come tutto ciò avviene: è il primo censimento completo che ha osservato grumi di tutte le età, masse e ubicazioni in tutti i quartieri della nostra Galassia, fornendo un quadro imparziale. I risultati iniziali basati sull’analisi di 800 grumi e più di 6000 nuclei, evidenziano che non tutte le regioni di formazione stellare sono uguali. Le analisi presentate in questi primi articoli suggeriscono che i grumi più densi tendono a produrre un numero maggiore di nuclei, e quindi di stelle. Curiosamente è la maggiore concentrazione di materiale presente in un grumo, e non solo la sua quantità, che determina una sua maggiore capacità di formare nuove stelle. I nuclei hanno bisogno del materiale dei loro grumi iniziali per crescere, ed i grumi più densi e massicci sono in grado di produrre un maggior numero di nuclei che sono anche più ricchi di massa.

“La vastità del campione di strutture analizzato ci ha permesso di rivelare e di descrivere con un livello di dettaglio mai raggiunto prima la varietà delle caratteristiche fisiche (oltre che statistiche) di questi nuclei, ad esempio in termini di massa, dimensioni e densità” spiega Alessandro Coletta, dottorando dell’INAF di Roma. “Inoltre, è stato possibile indagare se, ed in quale misura, tali caratteristiche siano legate alle proprietà dei grumi ospitanti: ciò ci ha consentito di interpretare i risultati ricavati dalle osservazioni nel più ampio contesto del processo di formazione stellare, formulando dei primi scenari coerenti per arrivare a spiegarne i meccanismi”.

Osservando infatti regioni di età diverse, ALMAGAL ha scoperto che queste fucine si trasformano nel tempo. La maggior parte dei grumi più giovani mostrano solo pochissimi nuclei, e con il procedere del tempo la frammentazione ne produce un numero sempre crescente, che si distribuiscono nel modo più vario: da strutture circolari a distribuzioni filamentari, sviluppando geometrie più intricate.

“Questo è solo l’inizio” continua Sergio Molinari. “Per comprendere davvero quali siano i meccanismi fisici dominanti che giustifichino questi risultati è di fondamentale importanza il confronto con predizioni teoriche. Con il progetto Rosetta Stone sviluppato all’interno del progetto ERC Synergy ECOGAL (di cui ALMAGAL è parte) siamo pronti per il confronto delle immagini ALMAGAL con un’ampia gamma di simulazioni numeriche in cui i processi di frammentazione e formazione stellare vengono riprodotti al computer”.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “ALMAGAL I. The ALMA evolutionary study of high mass protocluster formation in the Galaxy. Presentation of the survey and early results”, di Molinari, S., et al. è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

L’articolo “ALMAGAL II. The ALMA evolutionary study of high-mass protocluster formation in the Galaxy. ALMA data processing and pipeline”, di Sánchez-Monge, Á., et al. è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

L’articolo “ALMAGAL III. Compact source catalog: fragmentation statistics and physical evolution of the core population”, di Coletta, A., et al. è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF.