UNO SPETTROMETRO ITALIANO CI DARÀ RISPOSTE DECISIVE SULLA PRESENZA DI VITA SU MARTE

Progettato per studiare la mineralogia e le proprietà fisiche del sottosuolo marziano, lo spettrometro italiano Ma_MISS a bordo del rover Rosalind Franklin della missione ESA ExoMars potrà rivelare anche la presenza di sostanze organiche tra cui l’acido benzoico, sostanza già trovata su Marte dal rover Curiosity. Lo dimostra uno studio pubblicato su Astrobiology, guidato da ricercatori e ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Università Aix-Marseille.

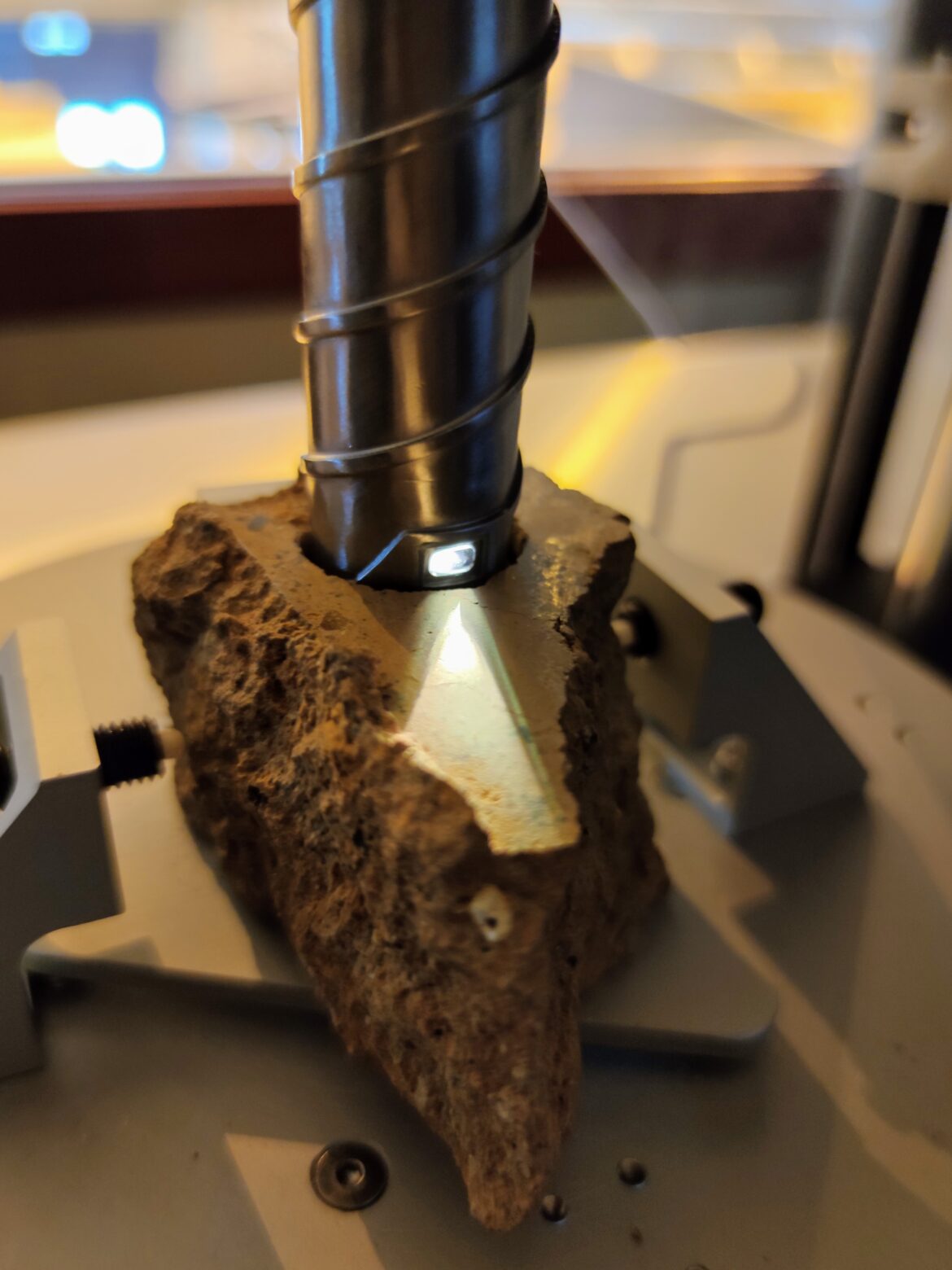

Crediti: INAF/ASI/Ma_MISS team

Uno degli strumenti a bordo del rover Rosalind Franklin dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che esplorerà Marte nell’ambito del programma ExoMars, è l’italiano Ma_MISS (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies), realizzato da Leonardo, con il finanziamento e coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la supervisione scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). La missione si propone di rispondere a uno degli interrogativi più affascinanti mai affrontati dall’umanità: c’è, o c’è mai stata, vita sul Pianeta rosso?

Crediti: INAF/ASI/Ma_MISS team

Ma_MISS è uno spettrometro miniaturizzato a fibra ottica, operante nelle lunghezze d’onda del visibile e del vicino infrarosso, montato all’interno del trapano del rover che perforerà il suolo marziano, per la prima volta, fino a una profondità di due metri. Il suo principale obiettivo scientifico è quello di ricostruire l’evoluzione geologica di Oxia Planum, una delle più estese e antiche pianure argillose del pianeta, selezionata per l’atterraggio e le esplorazioni del rover Rosalind Franklin. Per farlo, Ma_MISS studierà in situ la composizione delle rocce del sottosuolo e le proprietà ottiche e fisiche dei materiali, come ad esempio la dimensione dei grani. Lo strumento contribuirà inoltre alla ricostruzione dei profili verticali dei siti di perforazione per arrivare a definire i processi geologici che hanno caratterizzato l’area di studio, ricavando importanti informazioni come la mineralogia e l’eventuale presenza e distribuzione di acqua e ghiaccio nel sottosuolo. In quest’ottica, la performance dello strumento era stata inizialmente testata solo su campioni geologici per la caratterizzazione di materiale inorganico. Ora un nuovo studio guidato da ricercatori e ricercatrici dell’INAF, dell’ASI e dell’Università Aix Marseille (Francia), ha dimostrato che Ma_MISS potrà avere un ruolo fondamentale per obiettivi ancora più ampi che rappresentano il focus principale della missione: la ricerca di tracce di vita su Marte. I risultati sono pubblicati sulla rivista Astrobiology.

“Lo strumento Ma_MISS sarà l’unico ad operare realmente in situ nel sottosuolo marziano, perché l’altro spettrometro a bordo del rover (MicrOmega) opererà sul campione prelevato in profondità successivamente ad un trattamento di macinazione, che ne modifica le caratteristiche originarie” spiega Marco Ferrari dell’INAF, primo autore del lavoro. “Allora ci siamo chiesti se Ma_MISS potesse in qualche modo dare informazioni non solo mineralogiche, ma anche relative alla presenza di sostanze organiche direttamente nel sottosuolo, ovvero prima del prelievo del campione, restituendo così una informazione completa del sottosuolo inalterato. E la risposta è stata affermativa: i dati di Ma_MISS sul sottosuolo inalterato potrebbero essere fondamentali nella scelta della profondità di prelievo dei campioni della missione. L’eventuale rilevamento di materia organica da parte di Ma_MISS risulterebbe quindi cruciale nella selezione del campione di una missione deputata alla ricerca di tracce di vita passata o presente nel sottosuolo marziano”.

Per questo lavoro, il team ha condotto dapprima un primo studio della composizione di Oxia Planum attraverso dati di missioni precedenti: questo ha permesso la preparazione di una serie di campioni, partendo da analoghi della composizione del suolo marziano con l’aggiunta di sostanze organiche in diverse quantità. In particolare, i campioni analoghi marziani sono stati arricchiti con la glicina (il più semplice tra gli amminoacidi); l’asfaltite (una forma di asfalto, o bitume, presente in natura); il poliossimetilene (un polimero cristallino); e l’acido benzoico (un composto aromatico che si trova naturalmente in molte piante). I ricercatori hanno quindi ottenuto uno spettro dei diversi campioni in laboratorio, utilizzando il modello di laboratorio dello strumento Ma_MISS disponibile presso l’INAF a Roma, per poi analizzare e interpretare i dati raccolti.

“Questa ricerca mostra le potenzialità dello strumento italiano Ma_MISS nel rilevamento di sostanze organiche all’interno di campioni minerali” aggiunge Maria Cristina De Sanctis, principal investigator di Ma_MISS e co-autrice del nuovo lavoro. “Solitamente, tramite la spettroscopia, le sostanze organiche vengono rivelate intorno ai 3 micron. Con Ma_MISS invece abbiamo tentato di rivelarle nell’intervallo tra 0.5 e 2.3 micron. Come risultato abbiamo ottenuto che Ma_MISS è in grado di rilevare diverse sostanze organiche all’interno di una miscela minerale quando queste sono presenti fino alla quantità minima dell’1% in peso”.

“Inizialmente, il compito di Ma_MISS era quello di fornire un contesto mineralogico per i campioni prelevati nel terreno marziano e che sarebbero poi stati analizzati nel laboratorio analitico presente sul rover”, dichiara Eleonora Ammannito, ASI Project Scientist dello strumento Ma_MISS e co- autrice dello studio. “Con questo studio abbiamo dimostrato che Ma_MISS può fare molto di più cioè, ovvero può fare l’identificazione diretta di alcuni tipi di materiale organico. Questo risultato dimostra la centralità dello strumento Ma_MISS rispetto all’obiettivo primario della missione Rosalind Franklin che è quello di trovare eventuali tracce di vita presente o passata sul pianeta Marte”.

Dopo la sospensione e il successivo annullamento del lancio a marzo 2022, l’ESA sta ridefinendo i dettagli della missione ExoMars Rosalind Franklin insieme a partner internazionali e industriali, con nuovi elementi europei. La partenza è attualmente prevista per il 2028.

Per ulteriori informazioni:

L’articolo “Constraining the Rosalind Franklin Rover/Ma_MISS Instrument Capability in the Detection of Organics”, di M. Ferrari, S. De Angelis, M.C. De Sanctis, A. Frigeri, F. Altieri, E. Ammannito, M. Formisano, e V. Vinogradoff, è stato pubblicato online sulla rivista Astrobiology.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)