SPIRALI DI PLASMA NELLO SPAZIO: LO STRUMENTO METIS A BORDO DELLA MISSIONE SOLAR ORBITER SVELA LA NATURA CONTORTA DEL VENTO SOLARE, OSSERVANDO UNA STRUTTURA RADIALE NELLA CORONA SOLARE CHE EVOLVE PER DIVERSE ORE

Osservata per la prima volta dallo strumento Metis a bordo della missione Solar Orbiter, con una risoluzione spaziale e temporale mai raggiunta prima, una struttura radiale nella corona solare che evolve per diverse ore fino a distanze di tre raggi solari.

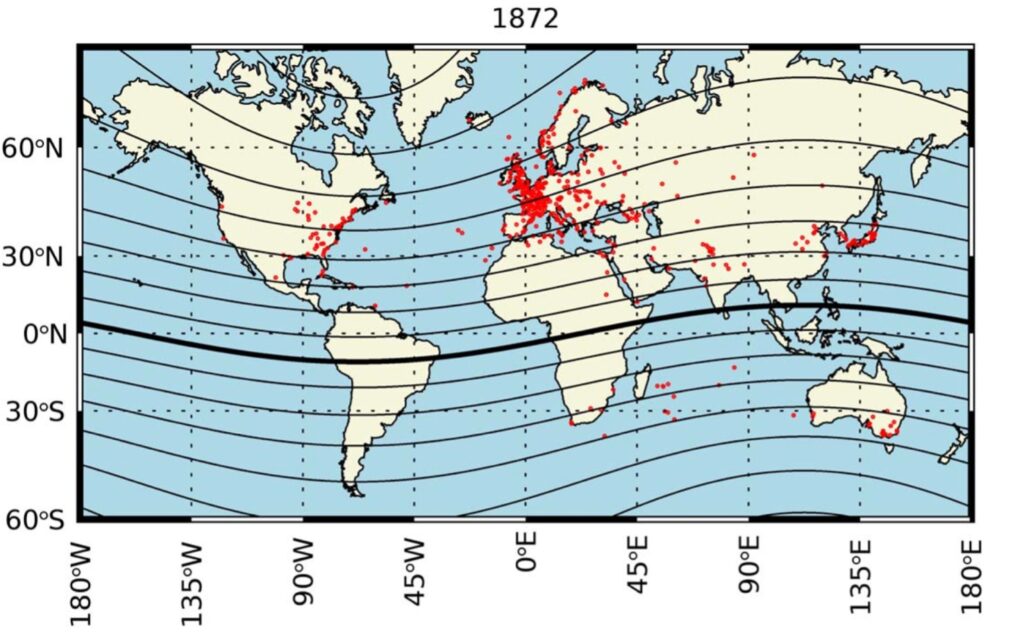

Crediti: Metis e EUI (Solar Orbiter/ESA). L’immagine è stata realizzata da Vincenzo Andretta (INAF di Napoli)

Roma, 26 marzo 2025 – Il 12 ottobre 2022, durante un passaggio ravvicinato al Sole, le riprese ottenute dal coronografo italiano Metis a bordo della missione Solar Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno catturato un fenomeno spettacolare e inedito per livello di dettaglio: l’evoluzione, nella corona solare, di una lunga struttura radiale che si anima di un moto elicoidale persistente per diverse ore. Per la prima volta, con una risoluzione spaziale e temporale mai raggiunte prima, è stato possibile osservare direttamente l’espulsione di strutture a spirale dalla corona solare, compatibili con le torsioni magnetiche che i modelli teorici associano all’origine del vento solare.

Grazie alla combinazione di immagini in luce visibile e tecniche di elaborazione avanzate, Metis – progettato da Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Università di Firenze, Università di Padova, CNR-IFN, e realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con la collaborazione dell’industria italiana – ha mostrato come il Sole possa trasferire energia e materia verso lo spazio in forma di onde e plasma intrecciati tra loro, rivelando un meccanismo fondamentale nella dinamica dell’eliosfera.

Alla guida dello studio, pubblicato oggi sul sito web della rivista The Astrophysical Journal, c’è Paolo Romano, primo ricercatore dell’INAF di Catania. Romano, che ha coordinato il lavoro di un ampio team internazionale, afferma:

“È la prima volta che osserviamo direttamente un fenomeno così esteso e duraturo, compatibile con la riconnessione magnetica in una struttura chiamata pseudostreamer. Questa osservazione offre una finestra inedita sulla fisica che sta alla base della formazione del vento solare. Questo risultato non solo conferma teorie elaborate da anni, ma fornisce finalmente un riscontro visivo diretto”.

Ma cos’è uno pseudostreamer? Si tratta di una configurazione del campo magnetico solare in cui due regioni chiuse di polarità opposta sono immerse in un ambiente di campo magnetico aperto. Nella corona, gli pseudostreamer sono le “canne del vento” del Sole: regioni da cui, in seguito a un’eruzione, possono aprirsi nuovi canali per il flusso del plasma verso lo spazio interplanetario.

Nel caso dell’evento ripreso da Metis, tutto ha avuto inizio con l’eruzione di una protuberanza polare – un gigantesco arco di plasma “appeso” ai campi magnetici nella regione nord del Sole – che ha innescato una piccola espulsione di massa coronale (CME). Ma il vero spettacolo è arrivato dopo, nella lunga fase di rilassamento che ha seguito l’eruzione. È lì che Metis ha osservato il susseguirsi di strutture filamentose, luminose e scure, che si attorcigliano lungo la linea radiale della corona, a distanze comprese tra 1,5 e 3 raggi solari.

Il team ha interpretato questi segnali come la firma visibile di un processo previsto da tempo: la riconnessione magnetica, che trasferisce il plasma e la torsione magnetica dalle regioni chiuse del campo solare verso quelle aperte, innescando onde di tipo torsionale – le onde di Alfvén – e lanciandole nello spazio.

Un tassello fondamentale è arrivato dal confronto con sofisticate simulazioni numeriche condotte da Peter Wyper, della Durham University, in collaborazione con Spiro Antiochos del NASA Goddard Space Flight Center. Le immagini sintetiche prodotte da queste simulazioni mostrano un’evoluzione sorprendentemente simile a quella ripresa da Metis: strutture elicoidali che si propagano lungo il campo aperto, con caratteristiche geometriche e dinamiche in forte accordo con i dati osservati.

“Le prestazioni uniche di Metis in termini di risoluzione spaziale e temporale aprono una nuova finestra sulla comprensione dell’origine del vento solare”, commenta Marco Romoli, dell’Università di Firenze e responsabile scientifico dello strumento Metis. “Per la prima volta vediamo l’intera evoluzione di un processo di rilascio di energia magnetica, dalle sue radici nel Sole fino all’apertura nello spazio interplanetario”.

“Le onde di Alfvén torsionali e in generale i meccanismi fisici che innescano fluttuazioni magnetiche di questo tipo – dichiara Marco Stangalini responsabile del programma Solar Orbiter per l’Agenzia Spaziale Italiana – sono da tempo ritenuti tra i principali meccanismi alla base dell’accelerazione del vento solare. Metis, grazie alla elevata cadenza temporale delle sue immagini, ci offre la possibilità di osservare direttamente questi processi fisici, consentendo anche un miglioramento della modellistica fisica ad essi associata”.

Le osservazioni di Metis non solo confermano i modelli teorici più avanzati, ma suggeriscono che lo stesso meccanismo – la riconnessione magnetica a piccola scala – possa avvenire continuamente sulla superficie del Sole, generando quei “microgetti” che alimentano il vento solare Alfvénico rivelato anche dalla sonda Parker Solar Probe.

In altre parole, quella spirale luminosa che Metis ha visto danzare nella corona potrebbe essere solo la versione gigante di un processo che avviene ovunque, continuamente, e che rende possibile l’esistenza stessa del vento solare.

Per maggiori informazioni:

Il video pubblicato dall’ESA con immagini composite del Sole che evidenziano la presenza di spirali di plasma in propagazione nella corona solare (Crediti: V. Andretta e P. Romano (INAF), ESA & NASA/Solar Orbiter/Metis/EUI).

L’articolo Metis Observations of Alfvenic Outflows Driven by Interchange Reconnection in a Pseudostreamer di P. Romano, P. Wyper, V. Andretta, S. Antiochos, G. Russano, D. Spadaro, L. Abbo, L. Contarino, A. Elmhamdi, F. Ferrente, R. Lionello, B.J. Lynch, P. MacNeice, M. Romoli, R. Ventura, N. Viall, A. Bemporad, A. Burtovoi, V. Da Deppo, Y. De Leo, S. Fineschi, F. Frassati, S. Giordano, S.L. Guglielmino, C. Grimani, P. Heinzel, G. Jerse, F. Landini, G. Naletto, M. Pancrazzi, C. Sasso, M. Stangalini, R. Susino, D. Telloni, L. Teriaca, M. Uslenghi è stato pubblicato online sulla rivista The Astrophysical Journal.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF e dall’Agenzia Spaziale Italiana – ASI