DIMINUZIONE DEL GHIACCIO MARINO E BIODIVERSITÀ: Anche l’Università di Padova nel progetto WOBEC. Insieme a undici partner guidati dall’Istituto Alfred Wegener valuterà la biodiversità nel Mare di Weddell in Antartide

Le profondità del Mare di Weddell ospitano diverse comunità biotiche composte da spugne, coralli e innumerevoli altri organismi adattati all’ambiente freddo. Con il progredire dei cambiamenti climatici, questa regione polare potrebbe offrire un rifugio per organismi vegetali e animali che dipendono dal ghiaccio, dal krill alle foche di Weddell. Nell’ambito del nuovo progetto europeo “Weddell Sea Observatory of Biodiversity and Ecosystem Change” (WOBEC) l’Istituto Alfred Wegener, in qualità di coordinatore di un consorzio di undici istituzioni europee e statunitensi, tra le quali il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, getterà le basi per osservazioni sistematiche a lungo termine dei potenziali cambiamenti in questo ecosistema unico. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di circa 1,9 milioni di euro e si baserà sulle più recenti scoperte scientifiche, svilupperà una strategia per monitorare i cambiamenti nel Mare di Weddell, una regione candidata come area marina protetta su proposta dell’UE e di altri Stati. La riunione di avvio del WOBEC si terrà a Bremerhaven dall’11 al 14 giugno.

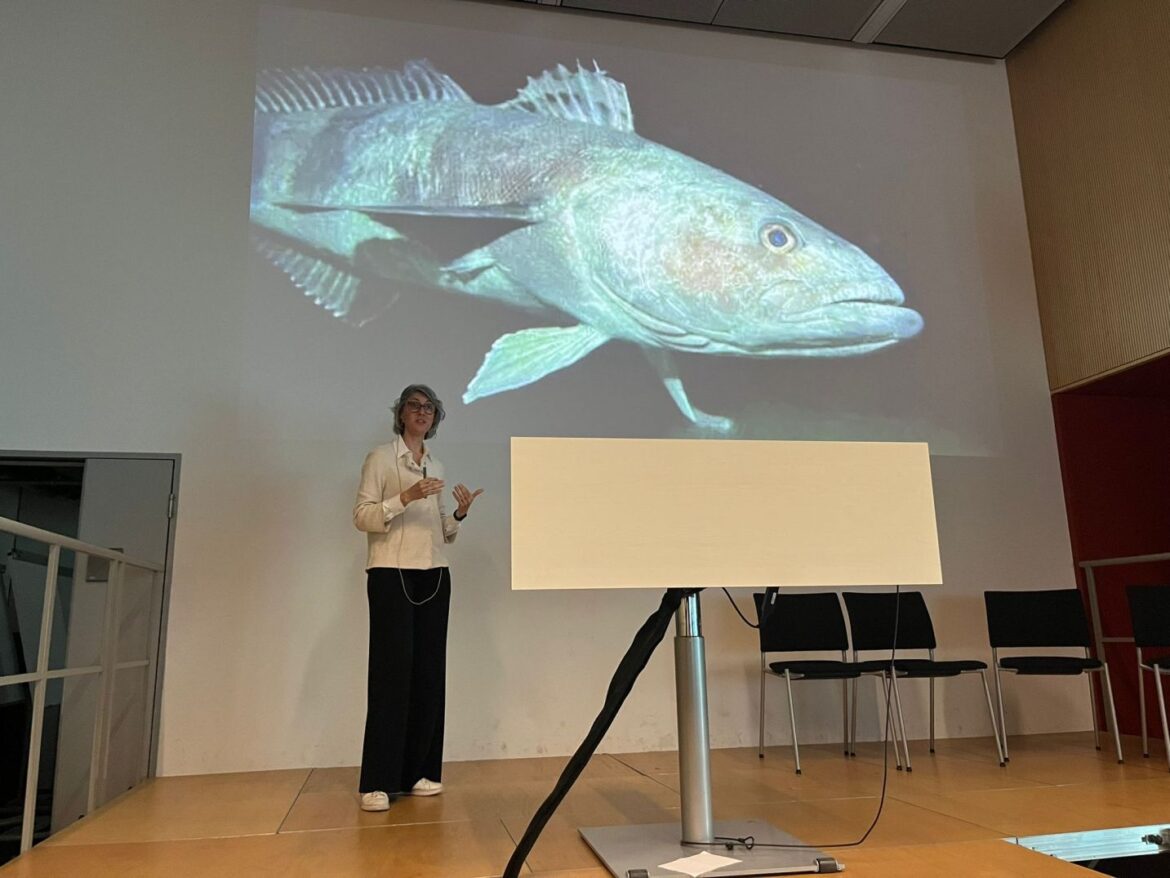

Il Mare di Weddell è il più grande mare dell’Oceano Meridionale ed è ricchissimo di biodiversità. Qui foche e pinguini imperatore partoriscono i loro piccoli, il krill si nutre di microalghe sotto le banchise attirando pesci, balene e uccelli marini. Sul fondo del mare si riproducono milioni di pesci-ghiaccio (“icefish”), pesci senza emoglobina, circondati da giardini sottomarini di spugne di vetro (“glass sponges”), anemoni e lumache di mare. Alcuni di questi luoghi raggiungono un livello di biodiversità paragonabile a quello delle barriere coralline tropicali.

Undici istituti di otto Paesi si sono uniti nel progetto WOBEC e nei prossimi tre anni le ricercatrici e i ricercatori partecipanti determineranno lo stato della comunità biotica del Mare di Weddell, stabilendo uno scenario iniziale di riferimento per un monitoraggio a lungo termine dell’ecosistema nell’Oceano Meridionale in trasformazione. WOBEC è uno dei 33 progetti dell’importante programma dell’Unione Europea BiodivMon, sotto l’egida di Biodiversa+, il partenariato europeo per la biodiversità. Il progetto è partito ad aprile 2024 con una riunione di apertura a Tallinn, in Estonia. Ai partner del progetto è stato assegnato un budget di circa 1,9 milioni di euro di sostegno finanziario.

Il team del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con un contributo di quasi 200 mila euro, è coordinato dalla prof.ssa Chiara Papetti e include la prof.ssa Isabella Moro, il dr. Alessandro Vezzi e i giovani ricercatori dr. Luca Schiavon, Alessia Prestanti e Federica Stranci.

«Ci aspettiamo che i pesci antartici, per i loro adattamenti peculiari all’ambiente polare e per i loro cicli vitali strettamente connessi a quelli degli altri numerosi componenti della comunità marina antartica, possano fungere da indicatori dei cambiamenti nell’abbondanza e distribuzione della biodiversità nel Mare di Weddell» aggiunge Chiara Papetti che, con i suoi collaboratori, si occupa di studiare la connessione tra popolazioni di pesci antartici nell’Oceano Meridionale.

Testo e foto dall’Ufficio Stampa dell’Università di Padova