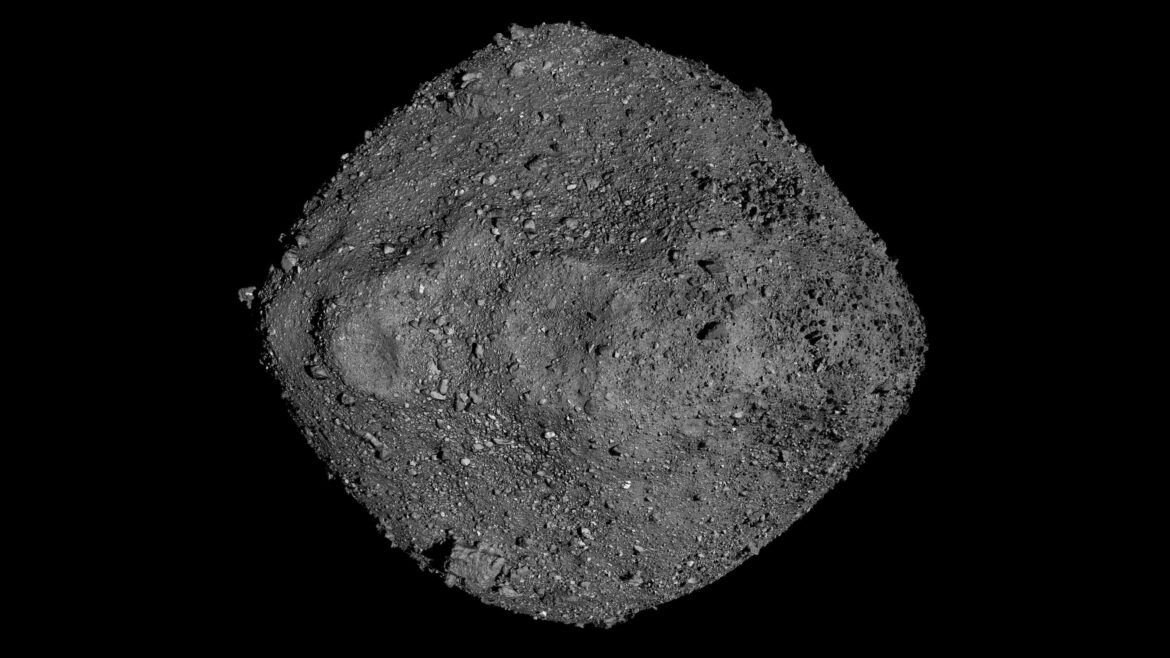

BENNU, UN ASTEROIDE DA MANEGGIARE CON CURA

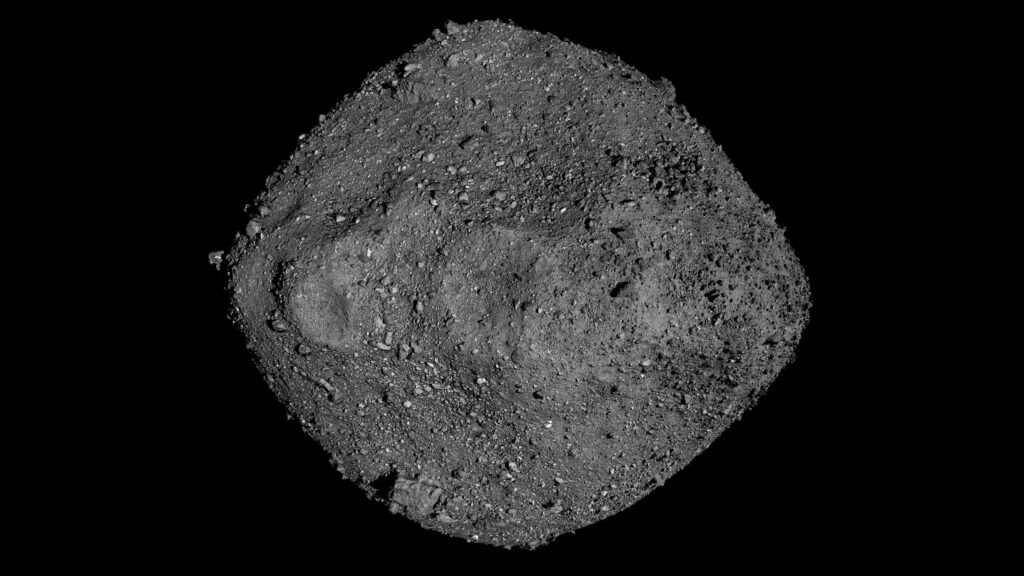

Sulla superficie di Bennu si sprofonda, i massi che la compongono sono completamente slegati e il materiale che lo costituisce è molto simile a quello delle meteoriti carbonacee alterate dall’acqua. Sono questi alcuni dei principali risultati presentati in due articoli sulle riviste Science e Science Advances realizzati con tutti i dati raccolti durante il campionamento della sonda OSIRIS-REx sull’asteroide, avvenuto nel 2020. Nel team che ha condotto le analisi pubblicate su Science partecipa anche Maurizio Pajola, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

OSIRIS-REx è la missione della NASA che il 20 ottobre 2020 si è posata sulla superficie dell’asteroide Bennu e ne ha prelevato un consistente campione di rocce e polvere, il più grande per massa raccolta dopo le missioni Apollo. Oggi, tutti i risultati ottenuti da questo campionamento sono stati pubblicati in due articoli sulle riviste Science e Science Advances.

Un asteroide di sorprese

Sin dal primo avvicinamento della sonda OSIRIS-REx, nel dicembre 2018, l’asteroide Bennu si è mostrato diverso da quello che gli scienziati del team si aspettavano. La superficie dell’asteroide, infatti, che secondo le previsioni doveva essere liscia e coperta di materiale fine come una distesa di sabbia, era invece disseminata di massi, ed era attiva: Bennu stava lanciando granelli di roccia nello spazio.

La seconda sorpresa, poi, c’è stata non appena la sonda ha trasmesso a Terra le immagini ravvicinate della superficie dell’asteroide scattate durante il campionamento, che mostravano una ampia e densa nube di detriti sollevati dal sito di raccolta. Vista la delicatezza con cui la sonda ha toccato la superficie, gli scienziati sono rimasti spiazzati dall’abbondanza di sassolini sparsi. Non solo: secondo i risultati pubblicati oggi, il processo di raccolta ha creato un cratere di forma ellittica con un semiasse maggiore largo 9 metri.

Cosa è successo durante il campionamento

“La superficie di Bennu ha risposto al contatto con il TAGSAM – ovvero il modulo all’estremità del braccio robotico deputato al campionamento – come un fluido viscoso, ma con resistenza minima, come se le particelle presenti sulla superficie dell’asteroide avessero coesione tra di loro pari a zero” spiega Maurizio Pajola, ricercatore dell’INAF di Padova e membro italiano del team di OSIRIS-Rex, tra i coautori dell’articolo pubblicato oggi su Science a prima firma di Dante Lauretta, responsabile scientifico della missione.

L’operazione di raccolta del materiale sulla superficie di Bennu è durata 5 secondi e il TAGSAM era largo appena 30 cm. L’enorme cratere generato ha esposto, in parte, gli strati meno superficiali della superficie, che si sono mostrati più scuri, più arrossati e caratterizzati da particolato molto più fine rispetto a quello che si trova in superficie. Infine, gli scienziati hanno notato che l’impatto con il braccio robotico ha causato lo spostamento di un masso del diametro di 1,25 metri di circa 12 metri.

“Le difficoltà per arrivare a questo campionamento sono state estreme. La superficie è solo composta di massi. Ci si aspettava di trovare una zona di almeno 25-50 metri quadrati della superficie dell’asteroide ricche di polvere e prive di rischio. In realtà, di zone con quelle caratteristiche non ce ne sono proprio su Bennu. Ciononostante, sono stati raccolti ben oltre i 60 grammi minimi richiesti dalla NASA”, commenta Pajola. “Il veicolo spaziale ha recuperato circa 250 grammi di materiale. Molto molto di più se pensiamo ai 5 grammi raccolti su Ryugu dalla sonda Hayabusa 2”.

Di cos’è fatto Bennu

Dalle analisi effettuate, poi, il materiale che si è alzato dalla superficie e che in parte si è depositato sulla strumentazione di bordo assomiglia al materiale che ritroviamo dentro alle meteoriti carbonacee alterate dall’acqua.

“Bennu è un Near Earth Object di tipo B, e quindi ci aspettavamo che la sua superficie fosse caratterizzata dalla presenza di minerali idrati. Però è anche un oggetto particolarmente scuro, e quindi ricco di composti del carbonio” sottolinea Pajola. “Quel che non ci aspettavamo era che si depositasse abbondante polvere su alcune delle ottiche, e questo ha diminuito un po’ il segnale acquisito dalla strumentazione di bordo. I dati che abbiamo preso quando OSIRIS-REx si è avvicinato e poi allontanato dalla superficie comunque confermano quanto atteso: il materiale era ricco composti organici e minerali idrati. La prova definitiva di questo ce l’avremo quando potremo analizzare i campioni a Terra, anzi: come successo per Hayabusa-2, siamo sicuri che dentro ai grani ci sia molto di più di quel che abbiamo potuto vedere finora”.

Se Osiris-Rex si fosse posato sulla superficie

Il fatto che si sia creato un cratere così grande in seguito al campionamento sull’asteroide è la prima dimostrazione che le particelle che compongono l’esterno di Bennu sono così poco impacchettate e legate tra loro da opporre una resistenza minima alla pressione. Per fare un esempio, se una persona dovesse camminare su Bennu si troverebbe come se calpestasse una distesa di palline di plastica come quelle che si trovano nelle aree di gioco per bambini. Se quindi la sonda non avesse azionato i suoi propulsori per indietreggiare subito dopo aver afferrato polvere e roccia dalla superficie dell’asteroide, sarebbe sprofondata al suo interno.

È possibile che asteroidi come Bennu – solo debolmente tenuti insieme dalla gravità o dalla forza elettrostatica – possano disgregarsi in caso di ingresso nell’atmosfera terrestre e quindi rappresentare un tipo di pericolo diverso rispetto agli asteroidi solidi. La ricerca su questi corpi, comunque, è ancora all’inizio e le domande aperte sono ancora molte. Quel che è certo è che le informazioni precise ricavate dagli scienziati sulla superficie di Bennu possono aiutare gli scienziati a interpretare meglio le osservazioni a distanza di altri asteroidi, il che potrebbe essere utile per progettare future missioni e per sviluppare metodi per proteggere la Terra dalle collisioni con gli asteroidi.

I risultati sono stati pubblicati oggi negli articoli:

Spacecraft sample collection and subsurface excavation of asteroid (101955) Bennu di D.S. Lauretta, C. D. Adam, A. .J. Allen, R.-L. Ballouz, O. S. Barnouin, K. .J.Becker, T. Becker, C.A.Bennett, E. B.Bierhaus, B. .J. Bos, R. D. Burns, H. Campins, Y. Cho, P.R. Christensen, E. C. A. Church, B. E. Clark, H. C.Connolly .Jr.,M. G. Daly, D. N. DellaGiustina, C. Y. Drouetd’Aubigny, J.P. Emery, H. L. Enos, S.FreundKasper, J.B. Garvin, K. Getzandanner,D.R. Golish, V. E. Hamilton, C.W. Hergenrotber, H. H. Kaplan, L. P. Keller, E. .J. Lessac-Chenen, A. .J. Liounis, H. Ma, L. K.McCartby, B. D. Miller, M. C. Moreau, T. Morota, D.S. Nelson, J. O. Nolau, R. Olds, M. Pajola, J. Y. Pelgrift, A. T. Polit, M.A. Ravine, D. C. Reuter, B. Rizk, B. Rozitis, A. .J. Ryan, E. M. Sahr, N.Sakatani, J. A. Seabrook, S. H. Selznick,M.A. Skeen, A. A. Simon, S. Sugita, K. .J.Walsh, M. M.Westermann, C.W. V. Wolner e K.Yumoto (Science)

Near-zero cohesion and loose packing of Bennu’s near subsurface revealed by spacecraft contact di Kevin J. Walsh, Ronald-Louis Ballouz et al. (Science Advances)

Testo e foto dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF