Benessere socioeconomico e tutela dell’ambiente: nessun Paese al mondo li garantisce entrambi

Un nuovo studio dell’Università di Pisa pubblicato sulla rivista Ecological Indicators conferma che nessuna nazione rientra nella “ciambella”, la teoria che definisce lo “spazio sicuro e giusto” per l’umanità

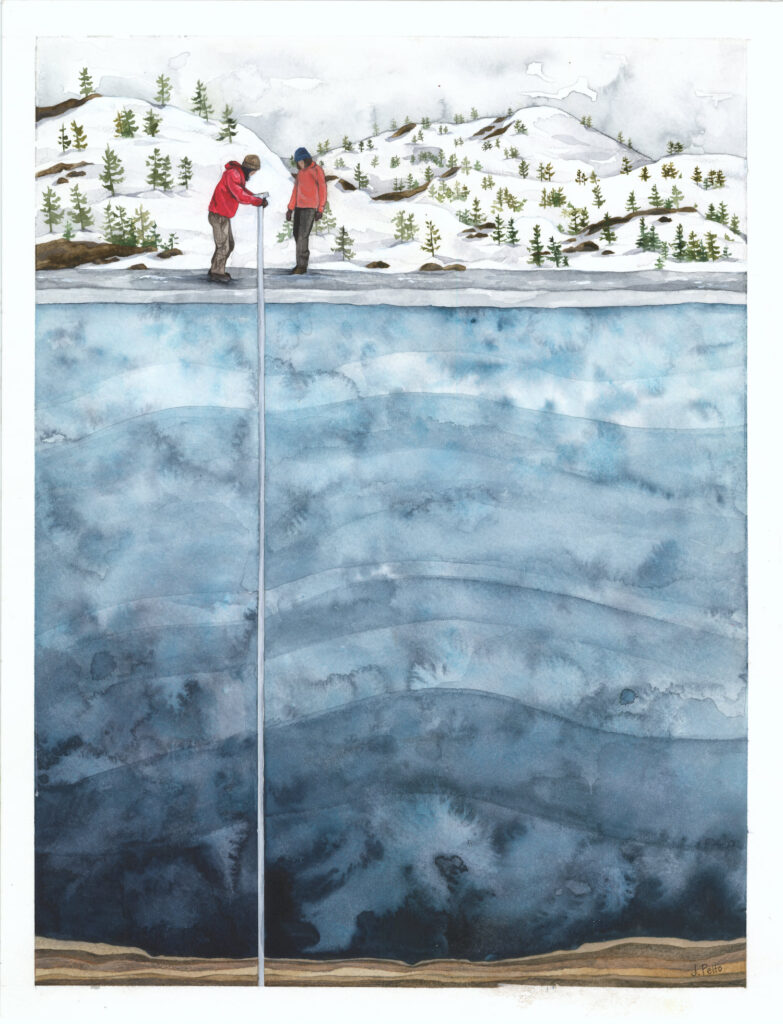

C’è uno “spazio sicuro e giusto” per l’umanità che si definisce a partire da indicatori ambientali e socioeconomici, è la teoria economica della cosiddetta “ciambella” lanciata da Kate Raworth, studiosa delle Università di Oxford e di Cambridge. Nessun paese al mondo oggi ci starebbe dentro. Da qui è partita la scommessa di due ricercatori, Tommaso Luzzati dell’Università di Pisa e Gianluca Gucciardi dell’Università degli studi di Milano-Bicocca: cosa succederebbe se si adottassero criteri meno rigidi rispetto a quelli impiegati dagli studi esistenti? Il risultato, come mostra un articolo pubblicato sulla rivista Ecological Indicators, è che, purtroppo, non cambierebbe niente. Nessun paese si salverebbe ancora.

Lo studio di Gucciardi e Luzzati ha analizzato la performance di 81 nazioni stilando anche diverse graduatorie. Come linea generale è emerso che i paesi ricchi sforano i limiti ambientali planetari, mentre quelli poveri non riescono a garantire i livelli minimi di benessere.

“Come è normale che sia, specie per le classifiche, le cose non sono mai bianche o nere, ciò premesso – dice Luzzati – abbiamo trovato che 26 paesi rispettano i parametri socioeconomici. Ai primi posti, come immaginabile, ci sono i paesi scandinavi, ma anche Belgio e Svizzera. L‘Italia raggiunge la “sufficienza” e si colloca al 19mo posto, superando fra le più grandi nazioni europee solo Portogallo, Spagna e Ungheria”.

“Per quanto riguarda gli indicatori ambientali – continua Luzzatti – rispettano i parametri 31 paesi del sud globale, tra cui Malawi, Bangladesh, Tajikistan, Nigeria e Mozambico. Infine, non stanno nella ciambella ma si avvicinano ad essa diversi paesi del Centro e Sud America, quali Messico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Colombia, Perù e Cile, in Europa Croazia e Bulgaria e in Asia Cina e Thailandia”.

In totale, lo studio ha preso in considerazione 6 indicatori ambientali (emissioni di CO2, fosforo, azoto, uso del suolo, impronta ecologica e impronta materiale, ovvero il peso complessivo di tutti i materiali estratti dall’ambiente per sostenere la crescita economica) e 11 indicatori socioeconomici (soddisfazione nella vita, aspettativa di vita sana, alimentazione, servizi igienico-sanitari, reddito, accesso all’energia, istruzione, sostegno sociale, qualità della democrazia, uguaglianza, occupazione).

“Abbiamo affrontato la questione costruendo due serie separate di indicatori compositi per le dimensioni sociale e ambientale – conclude Luzzati – ma anche con criteri meno rigorosi, nessun paese attualmente si salverebbe, il che indica ancora un divario sostanziale da colmare sia nelle politiche sociali che ambientali”.

Tommaso Luzzati è professore Economia politica al Dipartimento di Economia e Management e fa parte del REMARC Responsible Management Research Center dell’Ateneo pisano.

Link all’articolo scientifico: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X24013219

Testo e foto dall’Ufficio stampa dell’Università di Pisa.