Celebrando le nuove stelle di Gaia: il nuovo catalogo del satellite Gaia rivela nuove e inaspettate scoperte nell’ammasso Omega Centauri e nel Sistema solare

A poco più di un anno dalla pubblicazione del suo ultimo catalogo contenente due miliardi di stelle, il satellite europeo Gaia torna a far parlare di sé con la pubblicazione di nuovi ed esaltanti risultati che vanno dalle misure di più di mezzo milione di stelle nascoste nell’ammasso Omega Centauri alla determinazione della posizione di oltre 150.000 asteroidi all’interno del Sistema solare con una precisione mai ottenuta prima. Risultati che vedono in prima linea il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova e l’INAF – Osservatorio Astronomico di Padova. Per celebrare questo nuovo importante risultato venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 18:30, la Specola di Padova aprirà le sue porte per brindare insieme e raccontare questo nuovo capitolo della ricerca astronomica.

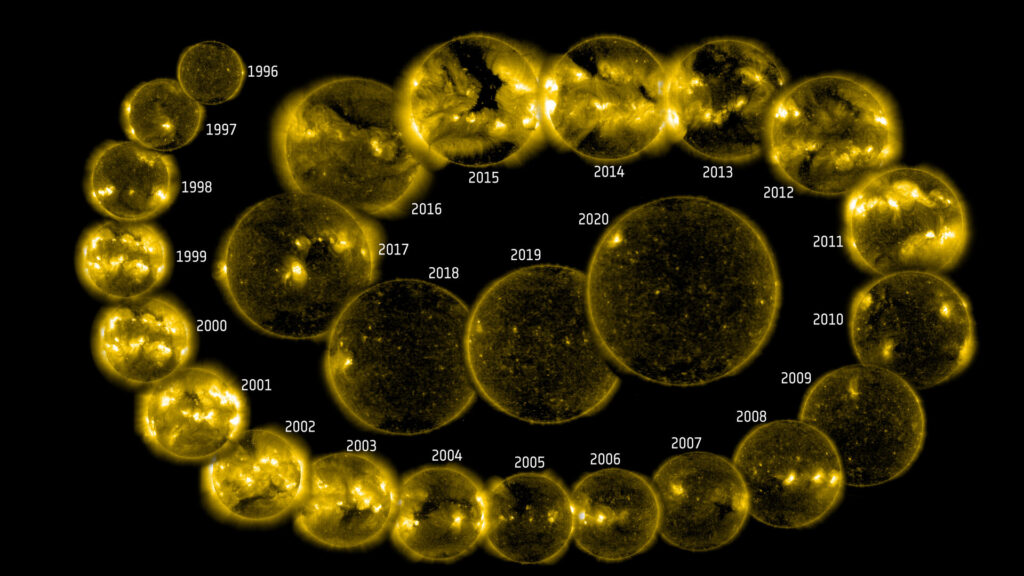

Da quasi dieci anni il satellite europeo Gaia scruta costantemente il firmamento, mappandolo con una precisione senza precedenti. Infatti, le osservazioni e le informazioni raccolte dall’astrometro più avanzato mai lanciato nello spazio, ci hanno consentito di fare passi da gigante nella nostra comprensione dell’ambiente galattico. Eppure i nuovi dati ci promettono di svelare dettagli ancor più straordinari andando ben oltre gli obiettivi iniziali di Gaia.

Oggi, a poco più di un anno dalla pubblicazione del suo ultimo catalogo, che contiene le posizioni e le caratteristiche di quasi due miliardi di stelle, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea è pronto ad aprire una nuova finestra sulla nostra galassia, la Via Lattea. Gaia, infatti, è riuscita a determinare le posizioni di oltre mezzo milione di astri tutti contenuti in un solo ammasso stellare, ovvero un’area di cielo particolarmente densa di stelle fino a oggi impossibile da osservare con il satellite europeo. Queste zone, tra le più antiche dell’Universo, sono dei veri e propri fossili cosmici e possono fornire preziose informazioni sull’origine della nostra galassia. Oltre a ciò, Gaia è riuscita a determinare le posizioni e le orbite di più di 150.000 asteroidi nel Sistema solare con un’accuratezza mai vista prima e ha scovato oltre 380 potenziali lenti gravitazionali, nelle quali oggetti massicci, come stelle o galassie, agiscono proprio come delle lenti di ingrandimento capaci di mostrarci scorci di universo lontanissimo. Oltre ciò Gaia ha prodotto il più vasto catalogo delle velocità con cui le stelle si avvicinano o si allontanano da noi, essenziale per ricostruire il movimento in 3D dei dintorni solari. In particolare, sono state studiare alcune stelle che variano la loro luminosità su un lungo lasso di tempo, il cui studio contribuirà a chiarire alcuni aspetti, poco noti ma fondamentali, della vita e dell’evoluzione stellare. Una nuova ricca mole di informazioni che “contribuirà a svelare alcuni aspetti misteriosi della vita della nostra Galassia, delle sue stelle e dell’Universo” commenta Michele Trabucchi, ricercatore dell’Università di Padova e primo autore di uno dei lavori pubblicati.

Per celebrare al meglio questo straordinario traguardo della missione Gaia, l’INAF – Osservatorio Astronomico di Padova e il Dipartimenti di Fisica e Astronomica dell’Università di Padova G. Galilei, che sono da sempre in prima linea nello studio del Cosmo, stanno organizzando per venerdì 13 ottobre 2023, un evento pubblico, dal titolo “Aperitivo con Gaia”, volto a svelare i dettagli nascosti dietro questi nuovissimi e preziosissimi dati. A partire dalle 18:30 la Specola aprirà le sue porte al pubblico offendo, a tutti i partecipanti, un aperitivo per celebrare insieme i successi della missione e, a seguire, un incontro con tre astronomi d’eccezione coinvolti direttamente nelle ultime scoperte: Antonella Vallenari, co-responsabile di tutto il consorzio Gaia, Michele Trabucchi, ricercatore presso l’università di Padova e leader di uno dei gruppi di ricerca, e Paola Sartoretti dell’Osservatorio di Parigi–Meudon, astronoma padovana facente parte di uno dei più rilevanti gruppi di lavoro nel consorzio Gaia. Infine, la serata si concluderà, per chi lo desidera, con una suggestiva visita alla Specola in una meravigliosa cornice serale.

Grazie alla missione Gaia stiamo mappando la nostra Galassia con un dettaglio straordinario, che ci consente di continuare a svelare i segreti più profondi del Cosmo. Con le sue ultime rivelazioni Gaia ci ha permesso di gettare uno sguardo più profondo nel nostro passato cosmico aprendo un futuro di scoperte ancora più sorprendenti. Con il suo impegno instancabile nella ricerca dell’ignoto, il satellite europeo ci ha ispirato a sognare in grande e a continuare a esplorare l’infinito. Alzando lo sguardo al cielo, sappiamo che non siamo soli nell’Universo, ma parte di una vasta e meravigliosa danza celeste.

Per partecipare all’evento, è necessario registrarsi, per dettagli e iscrizioni https://www.oapd.inaf.it/seminari-ed-eventi/aperitivo-con-gaia

Testo, video e foto dall’Ufficio Stampa dell’Università di Padova