Le emozioni, non solo nel cuore ma anche nello stomaco

Una ricerca condotta da Sapienza, Istituto Italiano di Tecnologia e Fondazione Santa Lucia, esamina le influenze reciproche tra l’attività gastrointestinale e un range di emozioni generate attraverso la visione di filmati. Grazie a pillole ingeribili dotate di sensori, lo studio è stato in grado di dimostrare lo stretto rapporto tra stati d’animo percepiti e condizioni dello stomaco, con particolare riferimento al suo PH. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista internazionale eLife.

Che le emozioni forti siano in grado di farci battere il cuore più velocemente è cosa risaputa, ma quanto gli stati d’animo influiscano su altri organi o quale sia l’effetto di particolari condizioni fisiologiche sulle emozioni umane, non era stato ancora dimostrato.

Una nuova ricerca in uscita sue eLife, coordinata da Sapienza in collaborazione con l’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia e Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma e sostenuta dal finanziamento europeo ERC Advanced Grant eHonesty, si è concentrata sull’apparato digerente e in particolare sullo stomaco. Attraverso l’uso di pillole ingeribili dotate di sensori è stato rilevato che il PH dello stomaco è fortemente legato alla percezione dei vari tipi di emozioni, aprendo la strada a future ricerche sul tema.

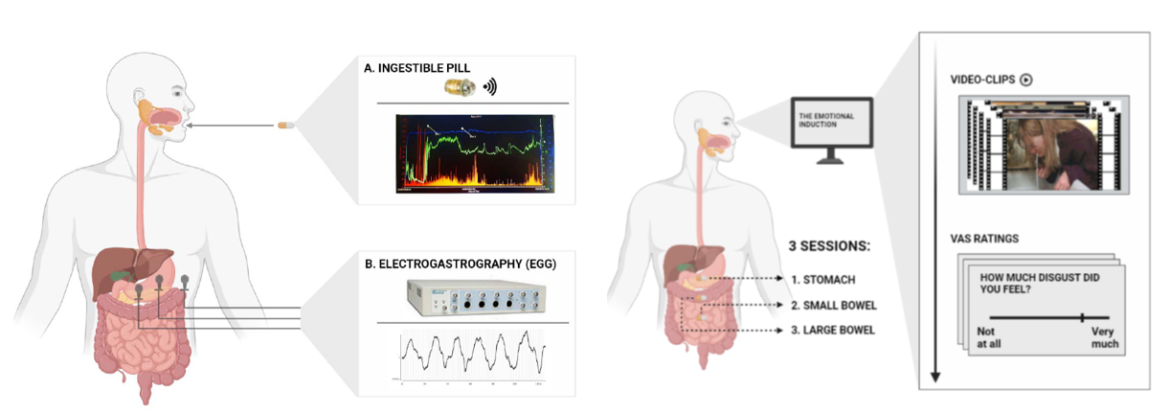

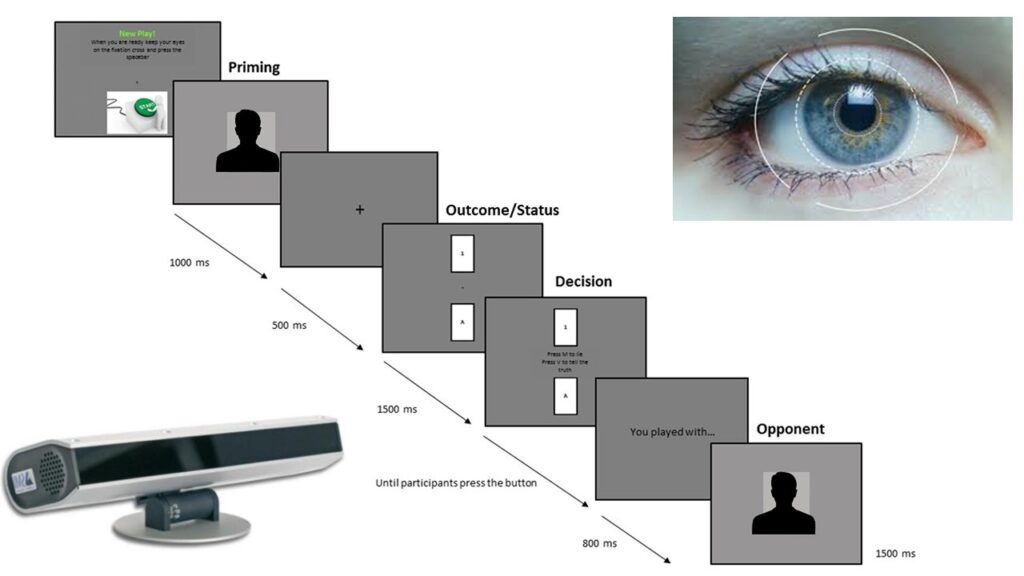

A ognuno dei 31 partecipanti, tutti uomini tra i 20 e i 30 anni (per ridurre la variabilità del campione), è stata fatta ingerire una capsula di dimensioni millimetriche dotata di sensori in grado di misurare PH, temperatura e pressione all’interno degli organi digerenti. L’utilizzo di questo tipo di tecnologia, sviluppata per la medicina gastrointestinale, è un’assoluta novità negli studi di tipo psicologico e si dimostra promettente per le future ricerche in tale ambito. Contemporaneamente i partecipanti sono stati monitorati anche all’esterno, attraverso la misurazione delle pulsazioni cardiache, dell’attività elettrica (e dunque nervosa) dello stomaco e osservando i battiti delle ciglia.

Successivamente sono stati mostrati loro cinque tipi di video in grado di scatenare emozioni diverse: paura, disgusto, felicità, tristezza e uno stato neutrale non specifico.

Da un questionario compilato dai volontari è emerso che gli effetti prodotti non si concentrano solo nel cuore o nei polmoni ma coinvolgono, già a un livello percepibile, direttamente lo stomaco, soprattutto nei casi di disgusto e paura.

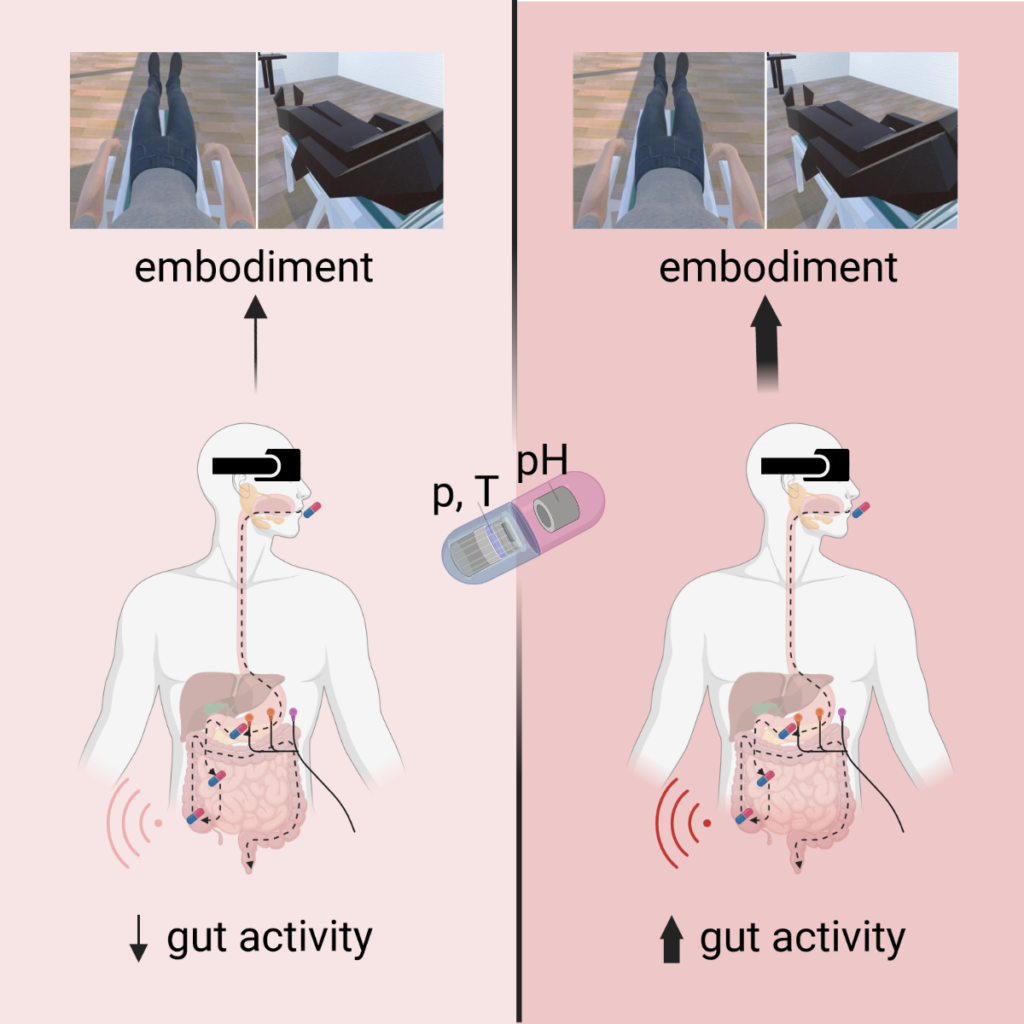

Utilizzando i sensori delle pillole, è stato possibile acquisire in tempo reale i dati del PH. Ciò che i ricercatori hanno notato è che ai partecipanti con un PH più basso (e quindi lo stomaco più acido) si associavano valori più alti di disgusto e paura, mentre a quelli con un PH più alto, valori più alti di felicità. Questo succedeva soprattutto quando osservavano video disgustosi. Tuttavia, è stato anche apprezzato come lo stomaco dei volontari fosse in generale più acido quando osservavano filmati disgustosi rispetto a quelli paurosi, felici e neutri e meno acido quando osservavano filmati felici.

Riguardo ai segnali elettrici dello stomaco rilevabili esternamente, non è stata individuata nessuna correlazione con l’emozione provata, a parte un incremento nella velocità del ciclo gastrico quando i partecipanti osservavano video felici.

Neanche la temperatura e la pressione misurate dalle pillole hanno fornito particolari indicazioni, ma sono state utili per chiarire la posizione del dispositivo all’interno dell’apparato digerente.

L’analisi del battito cardiaco ha mostrato invece una grande influenza delle sensazioni prodotte dai video e lo stesso vale per i battiti di ciglia, che diminuiscono per gli scenari sia positivi che negativi rispetto a quelli neutri, con l’eccezione dei filmati tristi. Questo rivela il legame dell’atto di sbattere le ciglia con l’attenzione, la necessità di rimanere vigili e l’acquisizione di informazioni.

Questa ricerca, rilevando la complessa rete di relazioni tra le funzioni gastriche e le emozioni, apre la strada a future indagini e approfondimenti sia su pazienti affetti da patologie gastrointestinali che hanno un’alterata fisiologia gastrica, sia su quelli affetti da disturbi depressivi e dello spettro autistico che mostrano invece alterazioni nella sfera emozionale. Anche l’innovativa tecnologia utilizzata, che impiega sensori inseriti in pillole ingeribili, può essere applicata in nuove ricerche sul rapporto tra gli organi interni e i vari stati d’animo.

Riferimenti bibliografici:

Ingestible pills reveal gastric correlates of emotions

Giuseppina Porciello, Alessandro Monti, Maria Serena Panasiti, Salvatore Maria Aglioti

eLife – doi: 10.7554/eLife.85567

https://elifesciences.org/

Testo e immagini dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma