UN ANELLO PERFETTO PER LA MISSIONE EUCLID: NGC 65o5 È LA PRIMA LENTE GRAVITAZIONALE FORTE

La missione Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha scoperto la sua prima lente gravitazionale forte: l’immagine di una galassia lontana che appare sotto forma di anello, grazie alla forza di gravità di una galassia molto più vicina a noi (NGC 6505) che si trova, casualmente, sulla stessa linea di vista. I risultati dello studio, guidato da una collaborazione internazionale a cui partecipano ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Università di Bologna, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di molti atenei italiani, sono stati pubblicati oggi su Astronomy & Astrophysics.

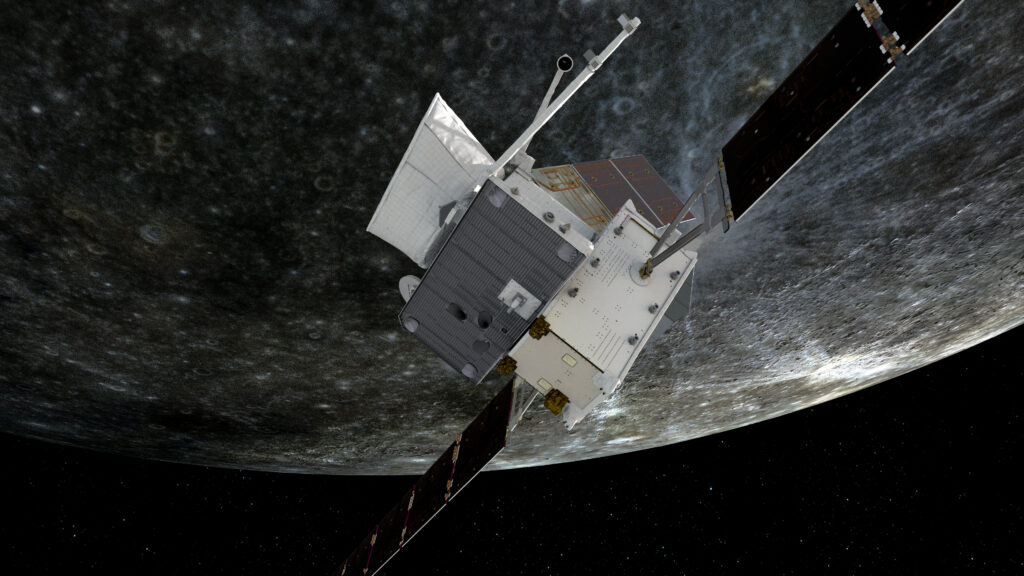

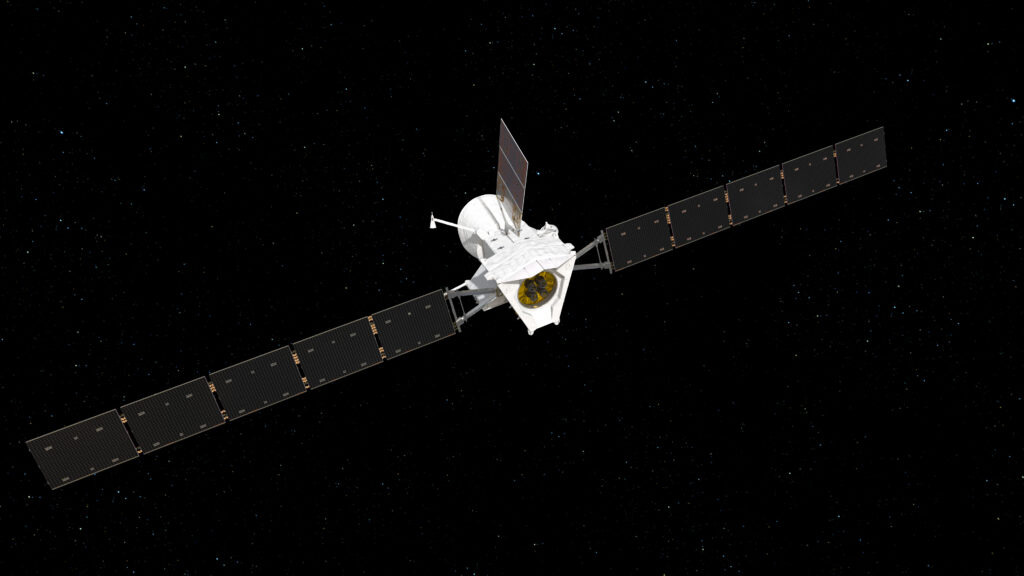

Lanciata nel luglio del 2023, Euclid sta scansionando il cielo in profondità per costruire la più precisa mappa 3D mai realizzata dell’Universo, spingendosi fino a 10 miliardi di anni fa per studiare la storia cosmica e indagare i misteri delle enigmatiche materia oscura ed energia oscura. La missione, che vede un forte contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’INAF, l’INFN e numerosi atenei, deve raccogliere una enorme mole di dati per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi scientifici. E tra questi dati si nascondono moltissime sorprese.

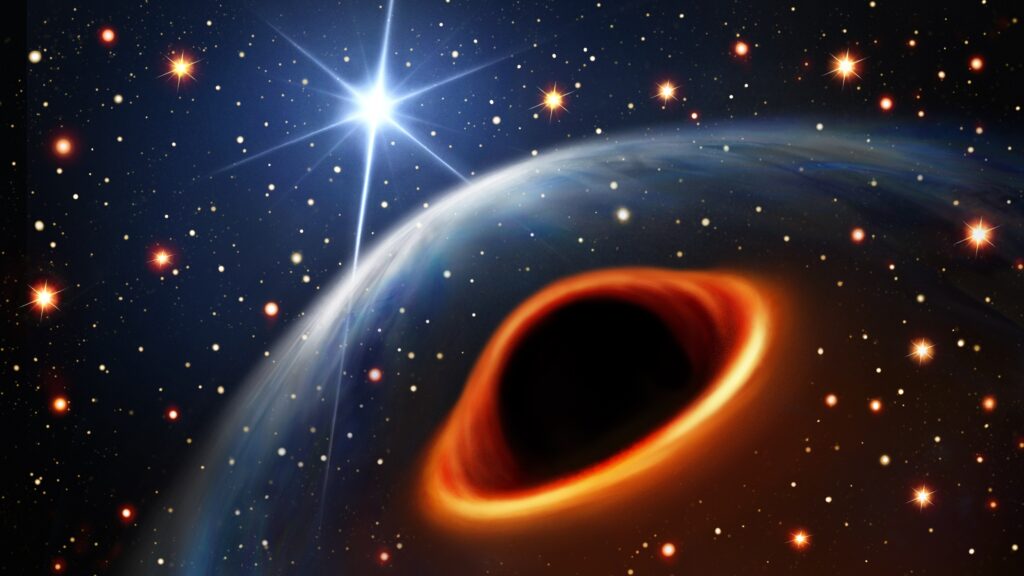

Una delle prime sorprese è la galassia NGC 6505, nota sin dalla fine dell’Ottocento e relativamente vicina a noi – la sua luce è partita “appena” 590 milioni di anni fa. Grazie a Euclid si è scoperto che questa galassia agisce come lente gravitazionale, deviando la luce proveniente da un’altra galassia molto più lontana, la cui luce è partita ben 4,42 miliardi di anni fa. Il risultato è un’immagine distorta di quest’ultima galassia: distorta al punto giusto da formare un anello perfetto. La ricerca è guidata da Conor O’Riordan dell’Istituto Max Plack per l’Astrofisica (Max Planck Institute for Astrophysics) di Monaco di Baviera, Germania.

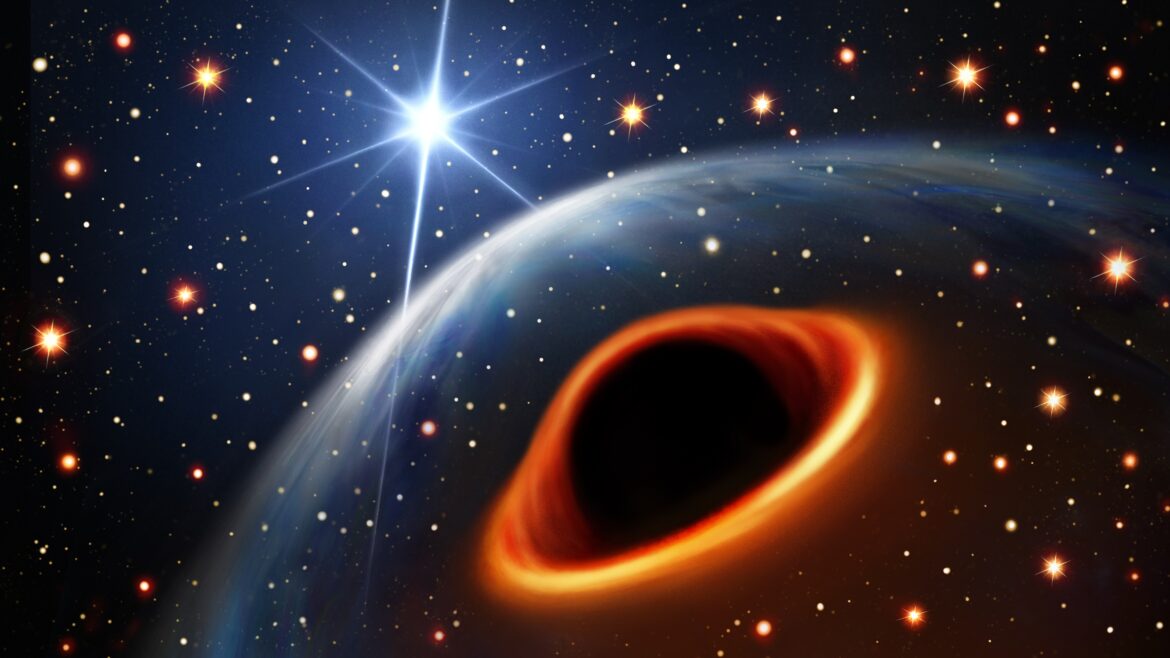

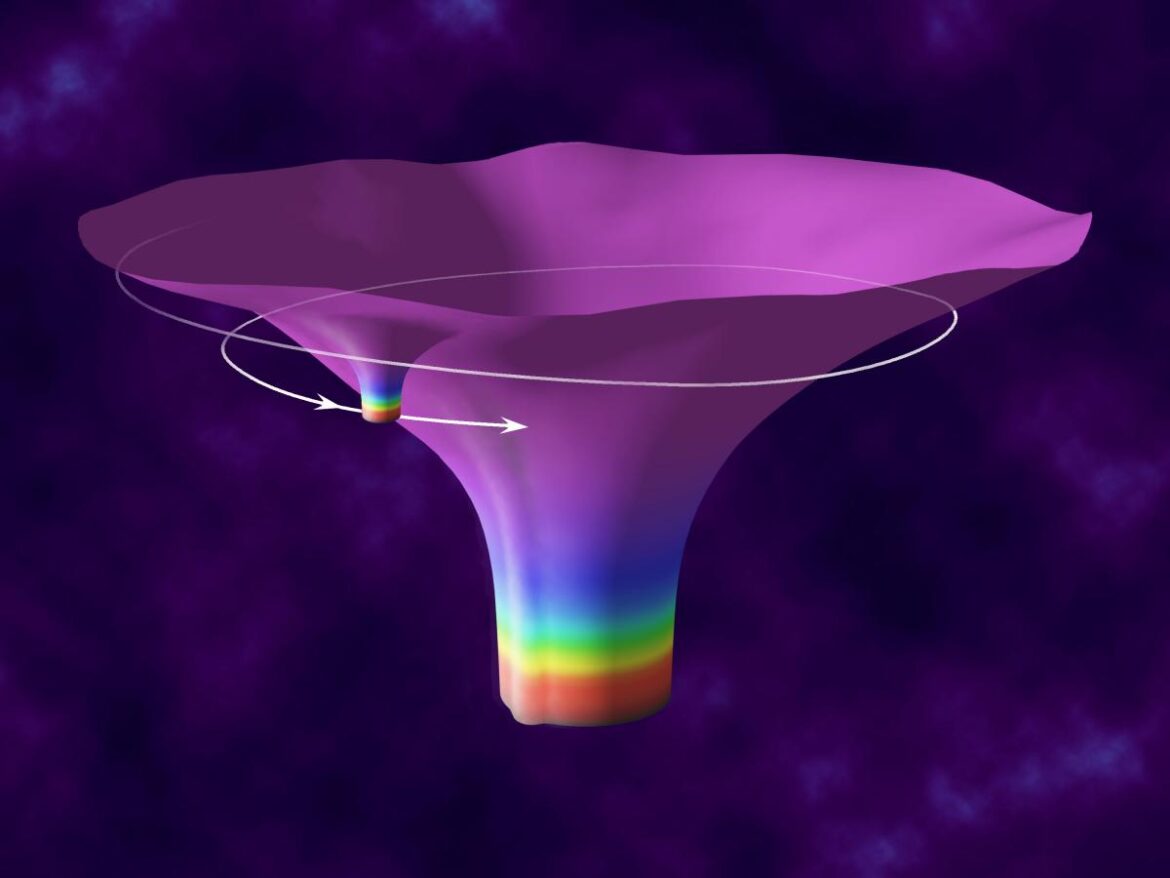

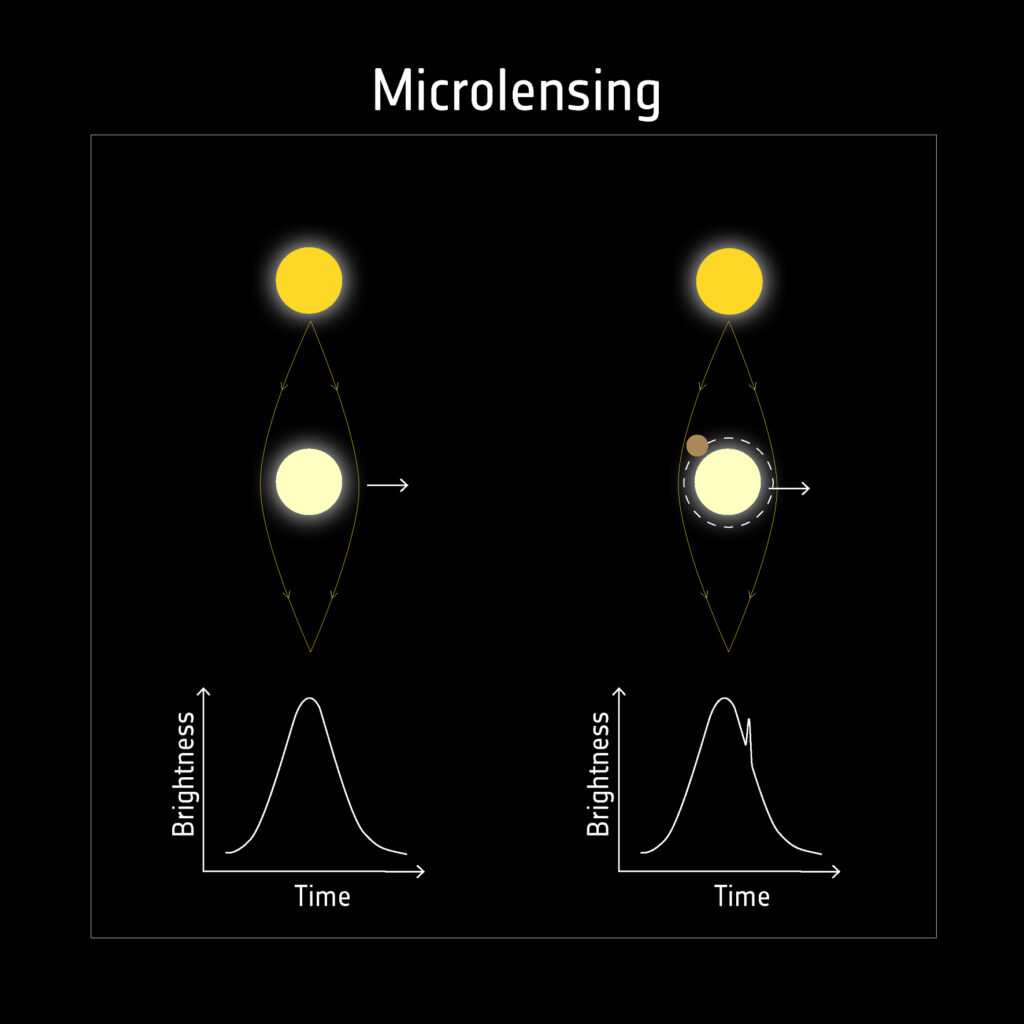

Secondo la teoria della relatività generale di Einstein, i corpi dotati di massa “piegano” il tessuto dello spaziotempo che pervade l’Universo, deflettendo il percorso di qualsiasi altro oggetto nelle vicinanze, compresa la luce. Questo fenomeno, chiamato lensing gravitazionale, produce immagini distorte dei corpi celesti, proprio come quelle create da una comune lente d’ingrandimento. La missione Euclid userà il lensing gravitazionale nella sua forma “debole” per studiare l’invisibile materia oscura attraverso la sua influenza sulle immagini leggermente deformate di miliardi di galassie. In rari casi, per esempio quando galassie a diverse distanze da noi si trovano fortuitamente allineate, il lensing gravitazionale si manifesta nella sua forma più eclatante, detta “forte”, dando luogo a immagini multiple di una stessa galassia o eccezionalmente a un intero anello, detto anello di Einstein.

Crediti: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre, T. Li

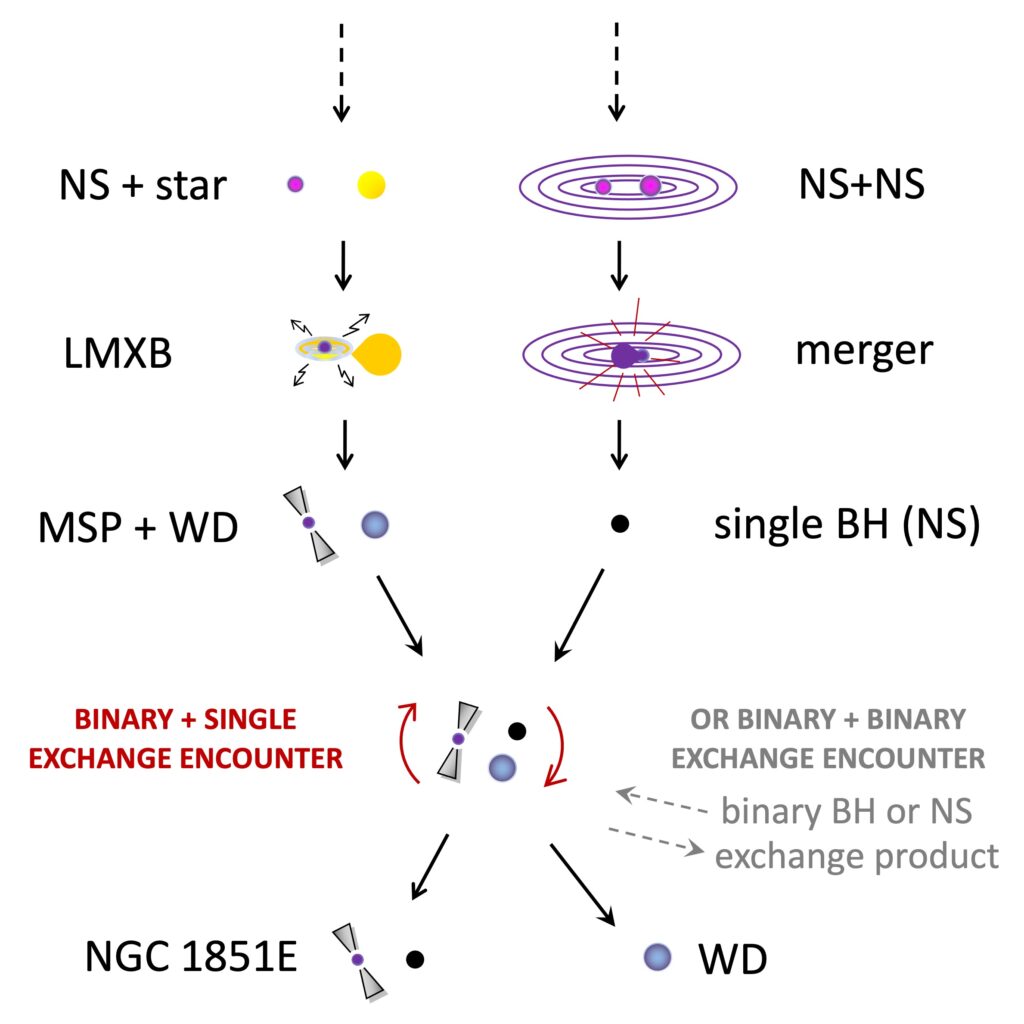

“Questa prima lente gravitazionale forte scoperta da Euclid ha caratteristiche uniche”, spiega Massimo Meneghetti, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, tra gli autori del nuovo studio. “È veramente raro poter trovare una galassia relativamente prossima a noi, come questa che si trova nel catalogo NGC (New galaxy catalog, uno dei cataloghi di galassie vicine), che agisca da lente gravitazionale forte. Galassie così vicine infatti non sono generalmente in grado di focalizzare la luce di sorgenti retrostanti e formare immagini multiple, a meno che non contengano enormi quantità di materia nelle loro regioni centrali. La formazione di anelli di Einstein completi come quello di NGC 6505 è un evento ancora più raro, perché richiede che la galassia lente e quella sorgente siano perfettamente allineate con il nostro telescopio. Per questi motivi, non ci aspettiamo che Euclid osserverà molte lenti come NGC 6505. Anche considerando la vasta area di cielo che verrà coperta nel corso della missione, ci aspettiamo di poter scoprire al massimo 20 lenti come questa”.

Questa lente gravitazionale è stata scoperta per caso, in una delle prime zone di cielo osservate da Euclid, analizzando i dati della fase di verifica della missione appena due mesi dopo il lancio, dall’astronomo Bruno Altieri dell’ESA: per questo il gruppo di ricerca l’ha soprannominata “lente di Altieri”. Benché la galassia NGC 6505 sia stata osservata per la prima volta nel 1884, l’anello di Einstein scoperto con Euclid non era mai stato notato prima, dimostrando le straordinarie capacità di scoperta della missione.

La distorsione indotta dal lensing gravitazionale dipende dalla distribuzione e dalla densità di materia della galassia che agisce da lente. Per questo motivo, analizzando la distorsione è possibile misurare la sua massa sia in termini di stelle che di materia oscura. In questo caso, inoltre, visto che l’anello di Einstein della lente di Altieri ha un raggio più piccolo rispetto a quello di NGC 6505, è stato possibile studiare accuratamente la composizione e la struttura delle regioni centrali, dove la materia oscura è meno prominente, e dove la galassia è dominata dalle stelle.

“Dato che il lensing gravitazionale è il metodo più preciso per misurare la massa, combinando il modello dell’anello di Einstein e della distribuzione di stelle della galassia, abbiamo potuto misurare che la frazione di massa composta da materia oscura al centro della lente è soltanto l’11 per cento”, spiega la co-autrice Giulia Despali, ricercatrice al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna, associata dell’INAF e dell’INFN. “Ricordiamo che la materia oscura costituisce circa l’85 per cento della materia totale del nostro Universo, quindi le regioni centrali delle galassie sono veramente particolari. Abbiamo infatti misurato le proprietà della galassia con estrema precisione, scoprendo una struttura complessa che varia con la distanza dal centro e stimando la funzione di massa iniziale, e cioè la proporzione di stelle di piccola e grande massa. Le nuove osservazioni di Euclid ci aiutano quindi a capire di più sia sull’Universo oscuro che sui processi di formazione ed evoluzione delle galassie”.

Se questa scoperta è avvenuta per caso, all’interno della collaborazione Euclid c’è un vasto gruppo dedicato alla ricerca di lenti gravitazionali, e ci si aspetta di trovarne oltre centomila nei 14mila gradi quadrati di cielo che saranno osservati nel corso della missione. Queste indagini sfruttano, da un lato, strumenti sofisticati come l’intelligenza artificiale, e dall’altro anche la citizen science, coinvolgendo il pubblico non esperto nell’ispezione visuale delle immagini, in collaborazione con la piattaforma Zooniverse. L’obiettivo è quello di realizzare una mappa dettagliata della distribuzione della materia, sia quella visibile che quella oscura, nelle galassie e negli ammassi di galassie a varie distanze dall’Universo locale per poter così studiare la natura e l’evoluzione nel tempo della materia oscura e dell’energia oscura.

Testo e immagini dagli Uffici Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna