JWST OSSERVA UN ANTICHISSIMO BUCO NERO SUPERMASSICCIO DORMIENTE, A ‘RIPOSO’ DOPO UN’ABBUFFATA COSMICA, NELLA GALASSIA GN-1001830

È uno dei più grandi buchi neri supermassicci non attivi mai osservati nell’universo primordiale e il primo individuato durante l’epoca della reionizzazione. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, è stata possibile grazie alle rilevazioni del telescopio spaziale James Webb. Allo studio hanno partecipato anche INAF, Scuola Normale Superiore di Pisa e Sapienza Università di Roma.

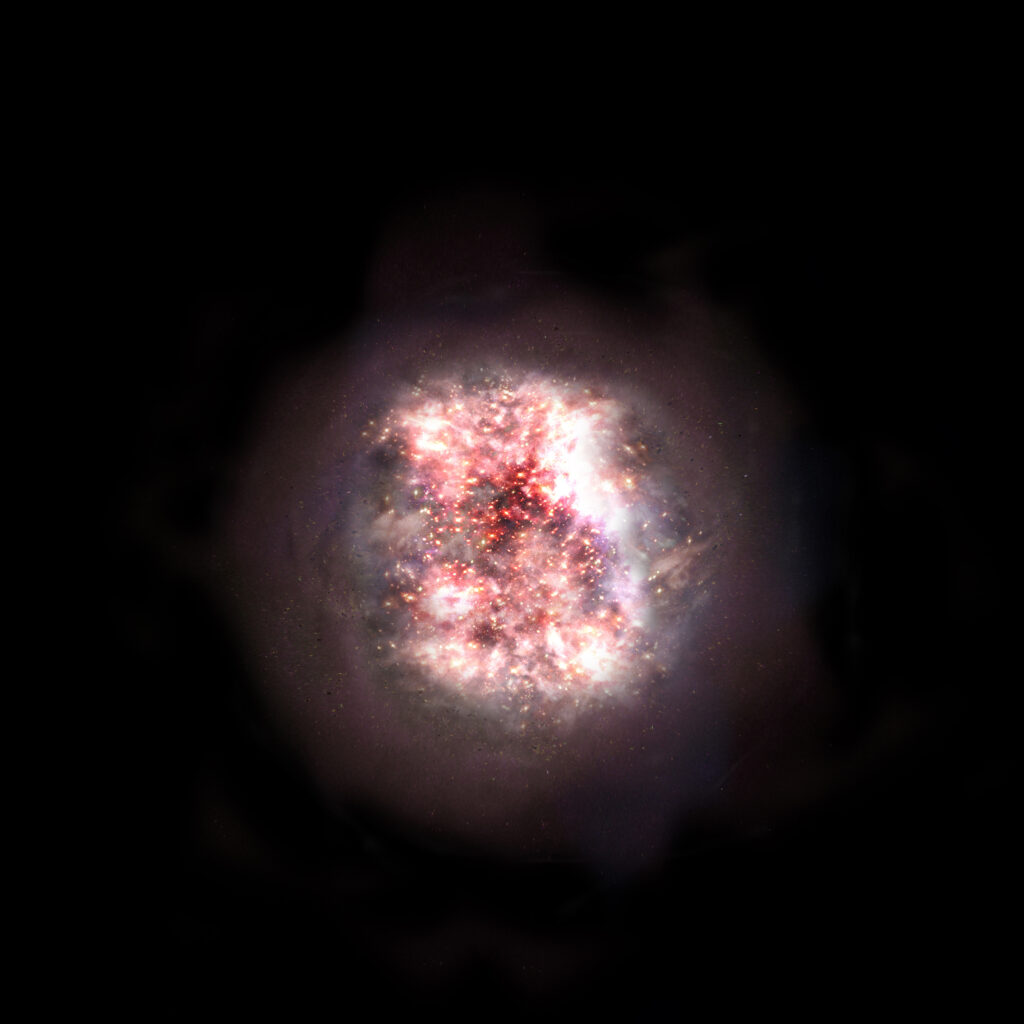

Anche i buchi neri schiacciano un sonnellino tra una mangiata e l’altra. Un team internazionale di scienziati, guidato dall’Università di Cambridge, ha scoperto un antichissimo buco nero supermassiccio “dormiente” in una galassia compatta, relativamente quiescente e che vediamo come era quasi 13 miliardi di anni fa. La galassia è GN-1001830. Il buco nero, descritto in un articolo pubblicato oggi sulla rivista Nature, ha una massa pari a 400 milioni di volte quella del Sole e risale a meno di 800 milioni di anni dopo il Big Bang, rendendolo uno degli oggetti più antichi e massicci mai rilevati.

Questo mastodontico oggetto è inoltre il primo buco nero supermassiccio non attivo, in termini di accrescimento di materia, osservato durante l’epoca della reionizzazione, una fase di transizione nell’universo primordiale durante la quale il gas intergalattico è stato ionizzato dalla radiazione delle prime sorgenti cosmiche. Probabilmente rappresenta solo la punta dell’iceberg di una intera popolazione di buchi neri “a riposo” ancora da osservare in questa epoca lontana. La scoperta, a cui partecipano ricercatrici e ricercatori anche dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), della Scuola Normale Superiore di Pisa e della Sapienza Università di Roma, si basa sui dati raccolti telescopio spaziale James Webb (JWST), nell’ambito del programma JADES (JWST Advanced Extragalactic Survey).

In che senso il buco nero è “dormiente”? Grazie a questi dati, il gruppo di ricerca ha stabilito che, nonostante la sua dimensione colossale, questo buco nero sta accrescendo la materia circostante a un ritmo molto basso a differenza di quelli di massa simile osservati nella stessa epoca (i cosiddetti quasar) – circa 100 volte inferiore al limite teorico massimo – rendendolo praticamente inattivo.

Un’altra peculiarità di questo buco nero ad alto redshift (ossia collocato nell’universo primordiale) è il suo rapporto con la galassia ospite: la sua massa rappresenta il 40 per cento della massa stellare totale, un valore mille volte superiore a quello dei buchi neri normalmente osservati nell’universo vicino. Alessandro Trinca, ricercatore post-doc oggi in forza all’Università degli studi dell’Insubria ma già post-doc presso l’INAF di Roma per un anno, spiega:

“Questo squilibrio suggerisce che il buco nero abbia avuto una fase di crescita rapidissima, sottraendo gas alla formazione stellare della galassia. Ha rubato tutto il gas che aveva a disposizione prima di diventare dormiente lasciando la componente stellare a bocca asciutta”.

Rosa Valiante, ricercatrice dell’INAF di Roma coinvolta nel team internazionale e coautrice dell’articolo, aggiunge:

“Comprendere la natura dei buchi neri è da sempre un argomento che affascina l’immaginario collettivo: sono oggetti apparentemente misteriosi che mettono alla prova ‘famose’ teorie scientifiche come quelle di Einstein e Hawking. La necessità di osservare e capire i buchi neri, da quando si formano a quando diventano massicci fino a miliardi di volte il nostro Sole, spinge non solo la ricerca scientifica a progredire, ma anche l’avanzamento tecnologico”.

I buchi neri supermassicci così antichi, come quello descritto nell’articolo su Nature, rappresentano un mistero in astrofisica. La rapidità con cui questi oggetti sono cresciuti nelle prime fasi della storia dell’Universo sfida i modelli tradizionali, che non sono in grado di spiegare la formazione di buchi neri di tale portata. In condizioni normali, i buchi neri accrescono materia fino a un limite teorico, chiamato “limite di Eddington”, oltre il quale la pressione della radiazione generata dall’accrescimento contrasta ulteriori flussi di materiale verso il buco nero. La scoperta di questo buco nero primordiale supporta l’ipotesi che fasi brevi ma intense di accrescimento dette “super-Eddington” siano essenziali per spiegare l’esistenza di questi “giganti cosmici” nell’universo primordiale. Si tratta di fasi durante le quali i buchi neri riuscirebbero a inglobare materia a un ritmo molto superiore, sfuggendo temporaneamente a questa limitazione, intervallate da periodi di dormienza.

“Se la crescita avvenisse a un ritmo inferiore al limite di Eddington, il buco nero dovrebbe accrescere il gas in modo continuativo nel tempo per sperare di raggiungere la massa osservata. Sarebbe quindi molto improbabile osservarlo in una fase dormiente”, spiega Raffaella Schneider, professoressa del Dipartimento di Fisica della Sapienza.

Gli scienziati ipotizzano che buchi neri simili siano molto più comuni di quanto si pensi, ma oggetti in un tale stato dormiente emettono pochissima luce, il che li rende particolarmente difficili da individuare, persino con strumenti estremamente avanzati come il telescopio spaziale Webb. E allora come scovarli? Sebbene non possano essere osservati direttamente, la loro presenza viene svelata dal bagliore di un disco di accrescimento che si forma intorno a loro. Con il JWST, telescopio delle agenzie spaziali americana (NASA), europea (ESA) e canadese (CSA) progettato per osservare oggetti estremamente poco luminosi e distanti, sarà possibile esplorare nuove frontiere nello studio delle prime strutture galattiche.

Stefano Carniani, ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa e membro del team JADES commenta:

“Questa scoperta apre un nuovo capitolo nello studio dei buchi neri distanti. Grazie alle immagini del James Webb, potremo indagare le proprietà dei buchi neri dormienti, rimasti finora invisibili. Queste osservazioni offrono i pezzi mancanti per completare il puzzle della formazione e dell’evoluzione delle galassie nell’universo primordiale”.

La scoperta rappresenta solo l’inizio di una nuova fase di indagine. Il JWST sarà ora utilizzato per individuare altri buchi neri dormienti simili, contribuendo a svelare nuovi misteri sull’evoluzione delle strutture cosmiche nell’universo primordiale.Le osservazioni utilizzate in questo lavoro sono state ottenute nell’ambito della collaborazione JADES tra i team di sviluppo degli strumenti Near-Infrared Camera (NIRCam) e Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec), con un contributo anche dal team statunitense del Mid-Infrared Instrument (MIRI).

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “A dormant, overmassive black hole in the early Universe”, di Ignas Juodžbalis, Roberto Maiolino, William M. Baker, Sandro Tacchella, Jan Scholtz, Francesco D’Eugenio, Raffaella Schneider, Alessandro Trinca, Rosa Valiante, Christa DeCoursey, Mirko Curti, Stefano Carniani, Jacopo Chevallard, Anna de Graaff, Santiago Arribas, Jake S. Bennett, Martin A. Bourne, Andrew J. Bunker, Stephane Charlot, Brian Jiang, Sophie Koudmani, Michele Perna, Brant Robertson, Debora Sijacki, Hannah Ubler, Christina C. Williams, Chris Willott, Joris Witstok, è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Testo e immagini dagli Uffici Stampa INAF, Scuola Normale Superiore Pisa, Ufficio Stampa e Comunicazione Sapienza Università di Roma