VETRO ESPOSTO AI RAGGI X: Non si comporta più come un solido, ma come un liquido

Osservato per la prima volta il comportamento di questo materiale quando raggiunge il punto di cedimento tramite irraggiamento con raggi X: non si comporta più come un solido, ma come un liquido.

Un vetro è, essenzialmente, un liquido che può fluire e scorrere, ma con tempi estremamente lunghi. Quando la sua temperatura è sufficientemente bassa rispetto alla quella di fusione (nota come temperatura di transizione vetrosa), il tempo necessario perché il vetro fluisca è praticamente infinito e siamo di fronte a un solido propriamente detto. Un vetro a temperatura sufficientemente bassa è dunque un solido che, a livello microscopico, conserva la struttura disordinata tipica di un liquido o – come a volte si dice – è un “liquido congelato’”.

I vetri, quindi, si comportano come tutti gli altri solidi: se sottoposti a una piccola trazione esterna si deformano elasticamente come delle molle, sostengono questi sforzi esterni per poi ritornare alla loro forma iniziale una volta eliminata la sollecitazione. Se la trazione porta a una deformazione che supera un valore limite (che dipende dal materiale), i vetri cominciano a presentare una risposta “plastica”: se si smette di tirare il materiale, esso non ritorna più alla forma iniziale ma resta parzialmente deformato in modo permanente. La deformazione plastica corrisponde a una successione di eventi microscopici in ciascuno dei quali un gruppo di una decina di atomi, vicini tra loro, si sposta in maniera coordinata. Sono spostamenti non reversibili e le nuove posizioni atomiche restano tali anche quando la trazione esterna viene eliminata.

L’accumularsi nei vetri di questi eventi plastici può dar luogo a fenomeni spettacolari: se un vetro è tirato sufficientemente si arriva a un punto di cedimento in cui le zone plastiche diventano così numerose da cambiare le proprietà del sistema stesso. La maggior parte dei vetri a cui siamo abituati (vetri silicati) sono fragili e, al punto di cedimento, si frantumano catastroficamente. Altri vetri, come alcune plastiche, sono invece duttili e, al punto di cedimento, cominciano a fluire come farebbe un vero e proprio liquido. Questi processi sono stati studiati in dettaglio con misure macroscopiche andando ad osservare, per esempio, la risposta del sistema a sollecitazioni meccaniche. Molte domande rimangono però ancora aperte, in particolare riguardo al moto degli atomi fino al cedimento. Studiare il punto di cedimento in vetri ossidi è molto difficile sperimentalmente perché il vetro, in trazione, di solito si frantuma. Tuttavia irraggiandolo con i raggi X è possibile studiare con risoluzione atomica quello che non si può fare con le classiche tecniche di laboratorio.

Lo studio del team di ricercatori dell’Università di Padova, Università di Trento, Centro DESY di Amburgo e Università di Bruxelles guidato dal Professor Giulio Monaco del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” dell’Ateneo patavino recentemente pubblicato su «Physical Review X» con il titolo “Reaching the Yield Point of a Glass During X-Ray Irradiation” apre nuove prospettive sulle proprietà elasto-plastiche in vetri fragili come, ad esempio, quelli delle finestre delle nostre case.

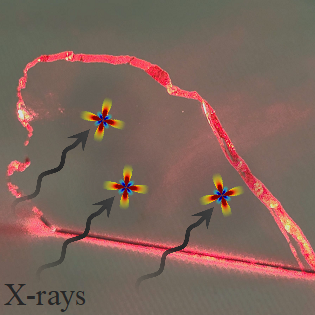

Grazie all’uso di luce di sincrotrone prodotta in grandi acceleratori di elettroni, come quello di DESY ad Amburgo, si sono generati fasci di raggi X con dosi di radiazione assorbita miliardi di volte maggiori di quelle utilizzate per uso medico. Quando questi fasci sono stati indirizzati su vetri gli atomi vengono spostati dalla loro posizione iniziale e cominciano a muoversi.

«Il fenomeno è stato studiato dal nostro gruppo – dice Giulio Monaco team leader della ricerca – e abbiamo visto che questi atomi non seguono le leggi della semplice diffusione, ma piuttosto processi più complessi come l’iper-trasporto. Abbiamo visto come tali meccanismi, originati dall’assorbimento di raggi X, possono essere utilizzati sia per portare il vetro fino al punto di cedimento che per studiare come cambiano le proprietà meccaniche alla scala atomica man mano che il vetro si avvicina a tale punto».

«Siamo riusciti a seguire come cambia la natura del vetro man mano che procede l’irraggiamento – continua Alessandro Martinelli –. Quando i raggi X vengono assorbiti dal vetro lasciano dei “difetti”, ovvero atomi spostati rispetto alla propria configurazione di equilibrio. Questo però è un effetto non localizzato, cioè “tutti” gli atomi attorno al difetto vengono perturbati, e ciò si ripercuote a tutto il materiale. Come per un sasso gettato in un punto dello stagno, la posizione in cui la radiazione viene assorbita, le onde generate si propagano sulla superficie con un effetto minore quanto più lontani si è dal punto di impatto».

«Possiamo immaginare i difetti generati dai raggi X come minuscole molle compresse che esercitano una piccola forza sugli atomi vicini. Aggiungendo sempre più molle, cioè aumentando l’assorbimento dei raggi X, siamo stati in grado di monitorare le proprietà meccaniche del vetro all’aumentare del numero di difetti generati – spiega Francesco Dallari –. Il processo è simile a quello che accade quando un materiale viene compresso o tirato, ma qui il tutto avviene alla scala del decimilionesimo di millimetro».

«Quando si comincia a irraggiare un vetro quest’ultimo risponde come una molla, ovvero elasticamente. Gli atomi si spostano come biglie, con movimenti a velocità (media) costante. Tuttavia aumentando l’irraggiamento, e quindi il numero di difetti, gli spostamenti diventano sempre più lunghi e intermittenti, con accelerazioni improvvise. Ad un certo punto, però, il vetro mostra delle proprietà completamente inaspettate: se il numero di difetti è abbastanza elevato il sistema non si comporta più come un solido, ma come un liquido – conclude Giulio Monaco –. Questo comportamento, che caratterizza il punto di cedimento, non era mai stato osservato attraverso l’irraggiamento con raggi X. Questo studio è il primo caso di raggiungimento del punto di cedimento tramite irraggiamento con raggi X, dove si osserva la transizione di un solido elastico a un solido plastico. Questo studio apre dunque nuove prospettive per lo studio delle proprietà meccaniche nei vetri, con un approccio locale e una risoluzione atomica, ma mostra allo stesso tempo come trasformare un vetro inizialmente fragile in un vetro duttile, con possibile interesse anche a livello di applicazioni».

Link alla ricerca: https://journals.aps.org/prx/

Titolo: “Reaching the Yield Point of a Glass During X-Ray Irradiation” – «Physical Review X» 2023

Autori: Alessandro Martinelli, Federico Caporaletti, Francesco Dallari, Michael Sprung, Fabian Westermeier, Giacomo Baldi e Giulio Monaco.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa dell’Università di Padova.