I pesci zebra sbadigliano e si contagiano a vicenda: una scoperta che riscrive l’evoluzione del comportamento sociale

La ricerca coordinata dall’Università di Pisa pubblicata su Communications Biology

Per la prima volta, un team di ricerca delle Università di Pisa ha dimostrato che anche i pesci zebra (zebrafish, Danio rerio, piccoli pesci d’acqua dolce noti per le loro capacità sociali e le somiglianze genetiche con l’uomo) sono in grado di “contagiarsi” a vicenda sbadigliando. Un comportamento che finora era stato documentato solo in mammiferi e uccelli, lasciando credere che fosse esclusivo degli animali a sangue caldo con sistemi sociali evoluti. Lo studio pubblicato su Communications Biology apre così nuovi scenari sull’origine di questa “risonanza motoria” e suggerisce che le radici del contagio dello sbadiglio potrebbero risalire a più di 200 milioni di anni fa.

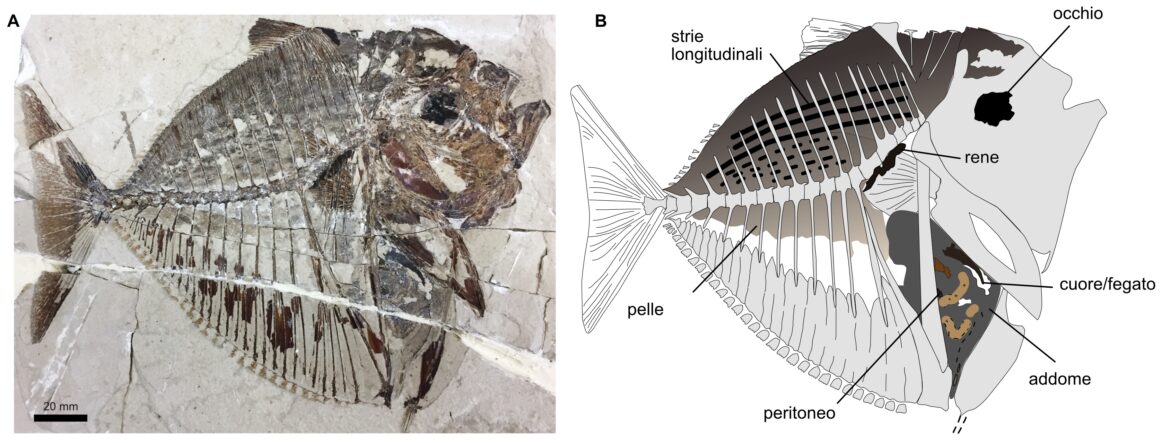

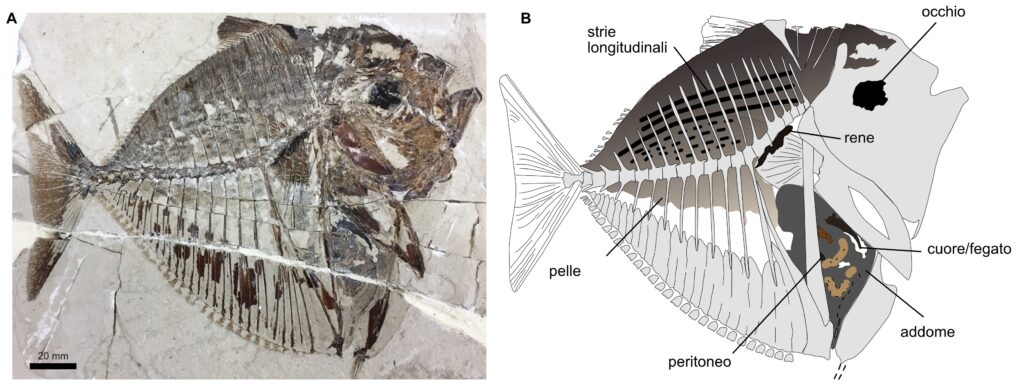

I ricercatori hanno osservato che, in risposta ai video di altri zebrafish che sbadigliano, i pesci protagonisti dell’esperimento tendevano a fare altrettanto, con una frequenza quasi doppia rispetto ai video di controllo, in cui si mostravano normali comportamenti respiratori. Un effetto del tutto paragonabile a quello osservato nell’essere umano. Non solo: i pesci coinvolti sbadigliavano spesso accompagnando il gesto a una sorta di “stiracchiamento” – la pandiculazione – un comportamento noto in uccelli e mammiferi, utile per ripristinare l’attività neuromuscolare e precedere un cambiamento motorio, come un cambio di direzione nel nuoto.

Ma perché i pesci dovrebbero sbadigliare “in gruppo”? La domanda potrebbe trovare una risposta nella loro natura sociale di questi piccoli pesci.

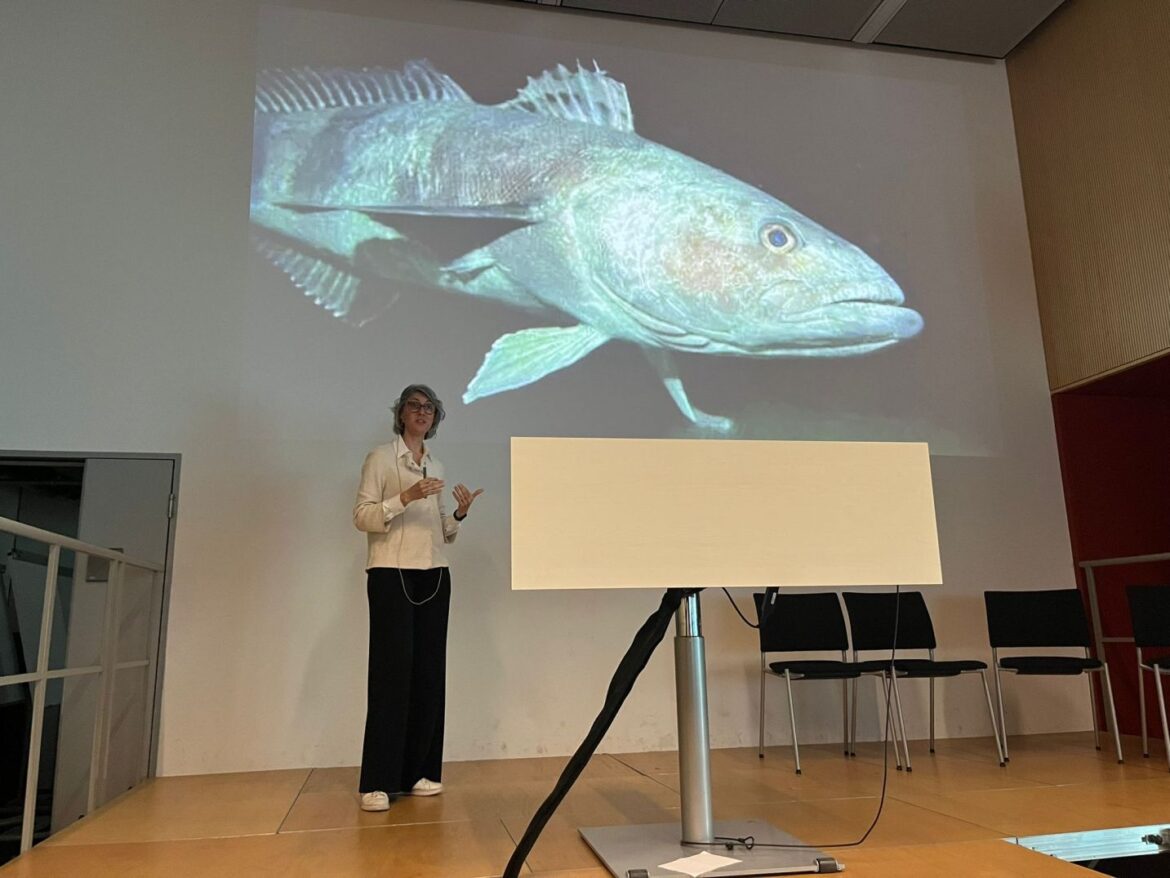

“La sincronizzazione tra individui è fondamentale per i banchi di pesci – spiega la professoressa Elisabetta Palagi del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa – coordinarsi significa aumentare la vigilanza, migliorare la ricerca del cibo e difendersi meglio dai predatori. In quest’ottica, il contagio dello sbadiglio si configura come un raffinato strumento di coesione sociale”.

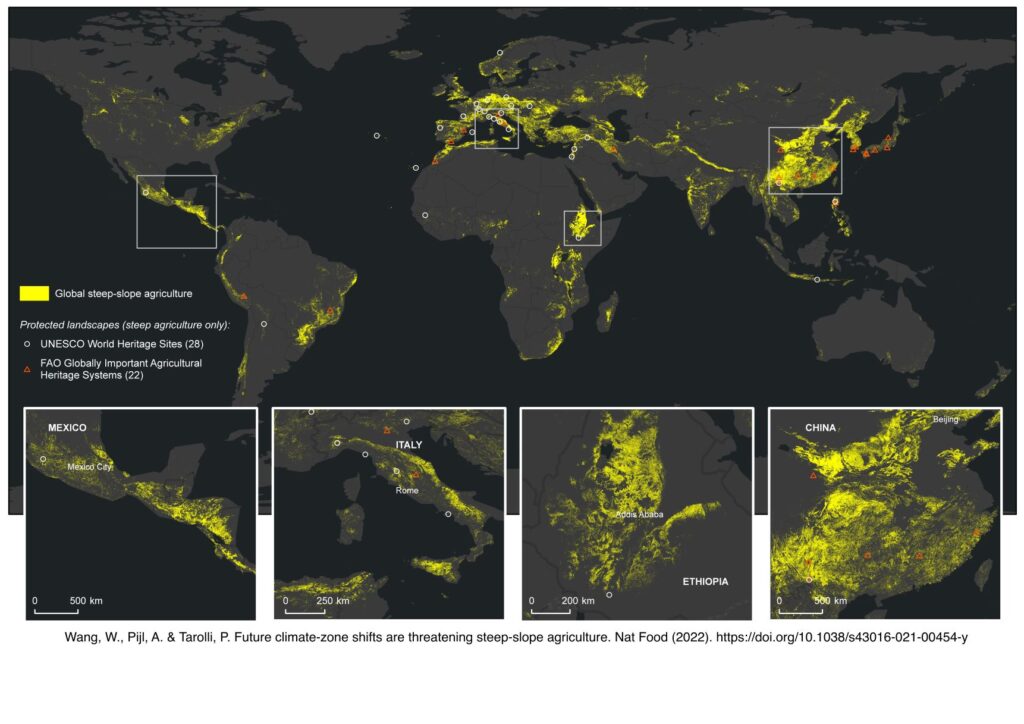

“L’aspetto forse più sorprendente della scoperta riguarda però l’evoluzione di questo comportamento – aggiunge Massimiliano Andreazzoli del dipartimento di Biologia dell’Ateneo pisano – e in questo caso due sono le ipotesi possibili. Il contagio dello sbadiglio è un tratto ancestrale, emeros nei primi vertebrati sociali e mantenuto da alcune linee evolutive fino a oggi. L’altra possibile interpretazione è che si tratti di un meccanismo emerso in modo indipendente in diverse specie, a testimonianza del ruolo cruciale che la coordinazione sociale ha avuto – e ha tuttora – nella sopravvivenza”.

Insieme ad Elisabetta Palagi e Massimiliano Andreazzoli ha lavorato un team di giovani ricercatori e studenti, come Alice Galotti e Matteo Digregorio, dottorandi in Biologia, e Sara Ambrosini, studentessa magistrale. La parte legata all’IA è stata invece sviluppata dal professore Donato Romano, esperto di robotica bioispirata, e Gianluca Manduca, dottorando presso la Scuola Superiore Sant’Anna. Grazie a un sofisticato modello di deep learning da loro sviluppato all’Istituto di BioRobotica è stato possibile distinguere con precisione i veri sbadigli dai semplici atti respiratori, rendendo oggettiva l’osservazione e replicabili i risultati.

La ricerca è stata finanziata dal National Geographic Meridian Project OCEAN-ROBOCTO e dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa nell’ambito del programma Dipartimenti di Eccellenza.

Riferimenti bibliografici:

Galotti, A., Manduca, G., Digregorio, M. et al. Diving back two hundred million years: yawn contagion in fish, Commun Biol 8, 580 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-025-08004-z

Testo dall’Ufficio comunicazione di Ateneo dell’Università di Pisa