Uomo e orso: una convivenza possibile?

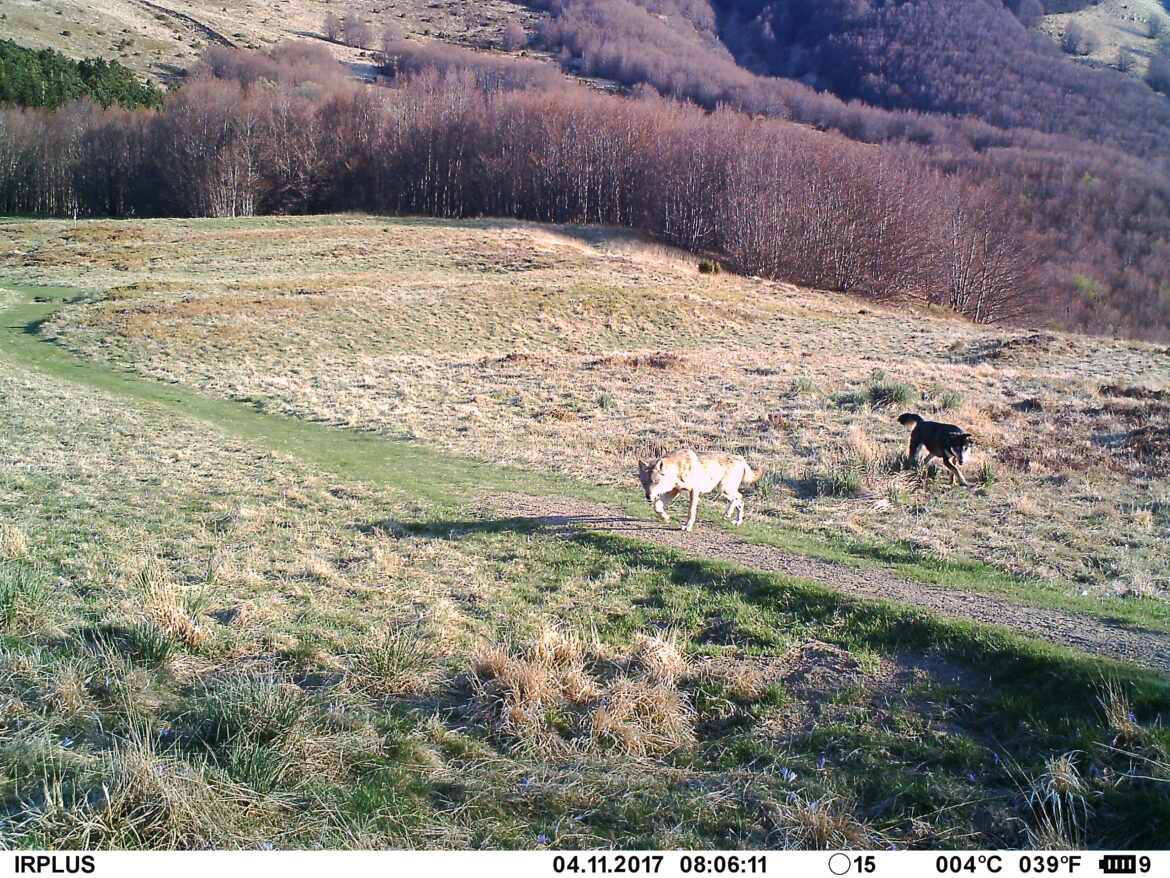

Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza sull’orso bruno marsicano svela le caratteristiche che rendono possibile la coesistenza e le riflessioni per migliorare le azioni future.

Le comunità locali dell’Appennino centrale coabitano da millenni con una preziosissima quanto unica popolazione di orso bruno marsicano.

Studi precedenti avevano già messo in luce come i residenti del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), la storica roccaforte di questa particolare specie di orso, mostrino un atteggiamento molto positivo nei confronti del plantigrado e una tolleranza nei suoi confronti che non ha pari, né in Italia né altrove in Europa.

Una nuova ricerca condotta da Sapienza Università di Roma in collaborazione con l’Istituto spagnolo di studi sociali avanzati e con il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) e pubblicata sulla rivista scientifica Journal for Nature Conservation, ha analizzato gli elementi che rendono possibile la coesistenza funzionale di uomini e orsi per la realizzazione sostenibile delle necessità di entrambe le parti.

L’orso bruno marsicano soffre di scarsissima variabilità genetica ed è soggetto a elevato rischio di estinzione. Per questo motivo è fondamentale ridurre al minimo qualsiasi fonte di impatto con l’uomo, a partire dai livelli di mortalità accidentale e illegale, che sono incompatibili per una così esigua popolazione di orso.

Dall’altra parte ci sono gli interessi dei principali attori sociali come forestali, guardia parco, allevatori e cacciatori e altre categorie che insistono sul territorio.

“La divergenza di vedute – spiega Jenny Anne Glikman, ricercatrice presso dell’Istituto spagnolo di studi sociali svanzati, prima autrice dello studio – aumenta in relazione alla percezione di come i costi e i benefici della coesistenza con l’orso siano distribuiti tra categorie sociali, nonostante tutte sostengono la causa della sua conservazione”.

È proprio su questo fronte, suggeriscono gli autori, che bisogna focalizzare la futura attenzione gestionale.

“Nonostante il Parco abbia una lunga storia alle spalle di interventi per la conservazione dell’orso bruno marsicano – sottolinea Daniela D’Amico, responsabile dell’Ufficio Promozione e Comunicazione del PNALM e coautrice dello studio – quello che ci interessava in modo particolare era capire come migliorare ulteriormente le condizioni di coesistenza tra uomo e orso, alla luce dei cambiamenti sociali ed economici in atto e tenendo conto dei diversi punti di vista delle persone che condividono quotidianamente il territorio con l’orso”.

Tra le implicazioni pratiche dello studio gli autori sottolineano la necessità di ricorrere a forme di collaborazione, pianificazione e condivisione gestionale più strette con i vari portatori di interesse, al fine di promuovere maggiore coinvolgimento e senso di responsabilità sociale.

“In virtù del lunghissimo periodo di coabitazione, dell’elevata tolleranza e dell’atteggiamento positivo nei confronti dell’orso, i tempi sono maturi per promuovere un senso di responsabilità collettiva nei confronti della specie che non può più essere vista come una prerogativa esclusivamente istituzionale e un vincolo per le comunità locali – sottolinea Paolo Ciucci della Sapienza, coordinatore dello studio – Attraverso i suoi rappresentanti, l’intera comunità deve poter essere coinvolta nella gestione e condividere l’orgoglio e la soddisfazione di una conservazione di successo di una specie localmente considerata di elevato valore. Solo attraverso una responsabilità socialmente condivisa i comportamenti individuali che mettono a rischio l’incolumità dell’orso (velocità eccessive sulle strade, pratiche zootecniche incompatibili, l’uso illegale del veleno) verrebbero considerati moralmente inaccettabili”.

Testo e foto dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma